保護者から「登校しぶり」の相談を受けた時の教師の正しい対応とは?

生活リズムの崩れなどから登校しぶりが起こりやすいのが休みあけ。「学校で何かトラブルがあったのでは?」と保護者から苦情の連絡があったケースを例に、保護者と教師のリレーションをベースにした適切な保護者対応について学びましょう。

文・ガイダンスを学級づくりに活用する会代表 八巻寛治

目次

休み明けは「登校しぶり」になりやすい

休み明けは、基本的な生活リズムが崩れやすい時です。学校や勉強が苦手でゲームやスマホにはまりやすい子にとっては、学校に行っているときの一連の流れが崩れてしまうと、登校しぶりが起こりやすくなります。どのようなケースがあるか確認してみましょう。

- 子供の心に分離不安がある場合や不安神経症的な子供は、家庭で安心して生活しているので、「学校に行かなければ不安にならない」と無意識に思ってしまうケース。

- 友達や教師との関係で、学校生活に不安がある子供は、心が解放され、登校しぶりになるケース。

- 心や脳の仕組みとしては、休み明けに学校へ行くことは〝いつもと同じ一連の行動〞としては認識されず、〝新たに努力が必要な新しい行動〞になってしまうケース。

- 上手に再スタートが切れなかった場合、劣等感を感じたり、登校するタイミングを見付けられなかったりするケース。

「我が子が登校しぶり」と苦情を受けた時

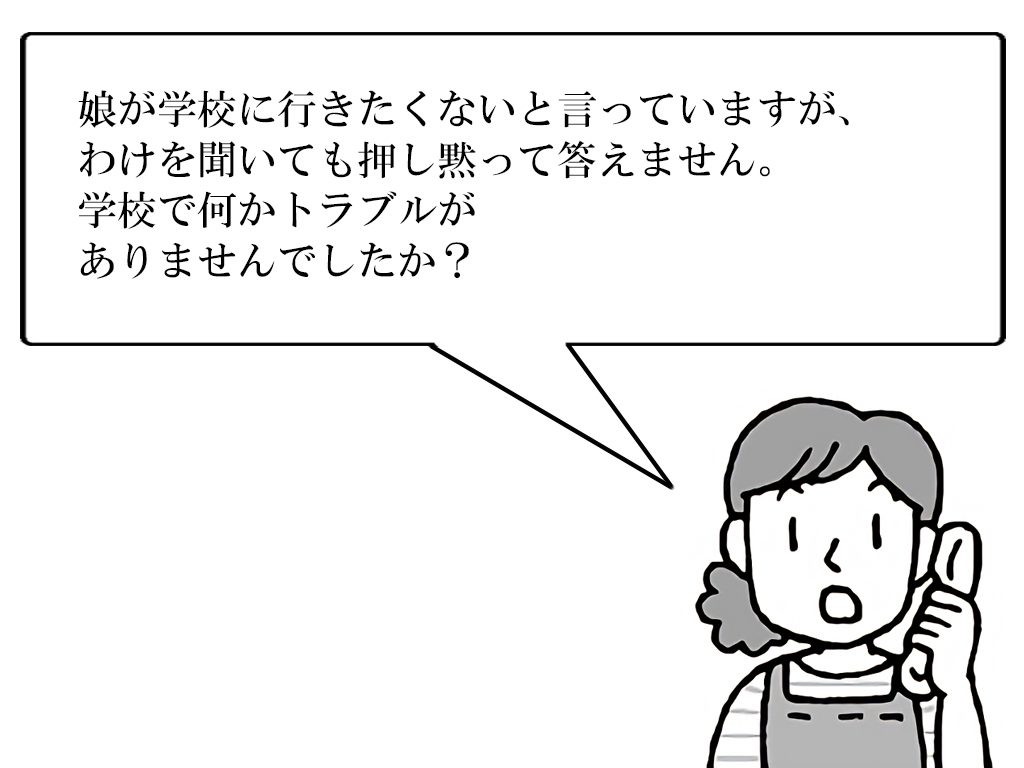

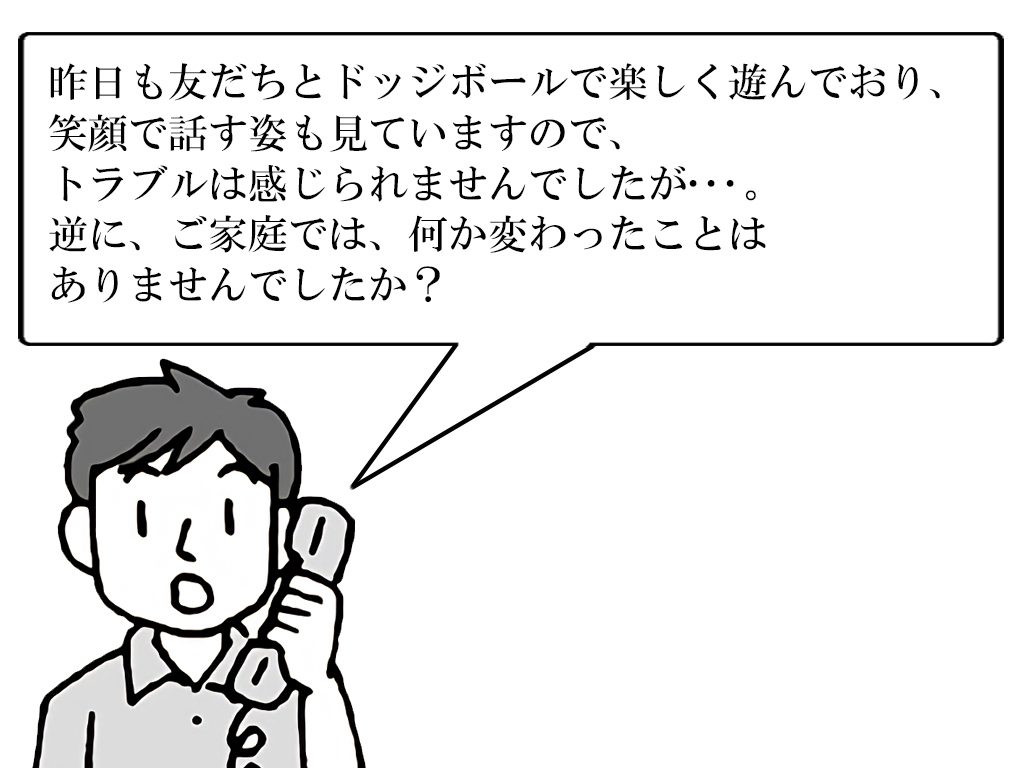

夏休みが開けて数日経ちました。Aさんの母親から「娘が学校に行きたくないと言っていますが、学校で何かトラブルがあったりはしませんでしたか?」という苦情の電話がありました。この時期にはどのようなことに配慮して対処すべきなのでしょうか?

立場による受け取り方の違い

子供が「学校に行きたくない」と訴えると、教師も保護者も、自分の対応の仕方に何か問題があるのではないかと不安になります。

教師としては…

保護者としては…

このように、それぞれの立場で微妙に受け取り方の違いがあったりします。

起こりがちなケース 初期対応の甘さ

☆電話での相談があった場合

このケースの場合、母親は我が子が話をしないため、原因を探れず、学校に頼って様子を聞きたいと思って連絡したと考えられます。

一歩間違うと、保護者は自分の子育てを否定されたと思ったり、担任には保護者の意向を汲んでもらえなかったりととらえ、不信感を感じられることもあります。気を付けましょう。

望ましい対応の具体例

こんな対応で・・・その1

保護者からの相談や苦情に対して、反論したり、自分の正当性を主張したりせず、心配や不安を受け止め、気持ちに共感していることを伝えましょう。

こんな対応で・・・その2

保護者の主訴の意図を苦情やクレームととらえるのではなく、学校への期待だととらえ、学校ができる対応を具体的に説明・提案し、共に解決していこうという姿勢で臨みましょう。

こんな対応で・・・その3

学校でできる対応の仕方を伝え、「いつ」「どこで」「どのように」してほしいかを決めてもらいます。その後可能な対応策を伝え、実行します。