初めてのひらがな指導 子供の「書ける」に惑わされないで【京女式書くことの指導】1

『はじめてのひらがな、カタカナ 一年生担任の京女式国語の教育技術』(2012・小社刊/絶版)から再編集して、1年生の国語の指導ポイントをわかりやすく紹介するシリーズです。1回目の今回は、初めての文字指導の心がけです。

執筆/元京都女子大学教授・同附属小学校校長・吉永 幸司

目次

国語の勉強は賢い子を育てる

1年生は、1日平均2時間の国語の授業があります。おそらく、人生で「勉強がしたい」という気持ちを強くもっているのが、1年生でしょう。はじめての勉強を意識するのが、「ひらがな」の勉強です。そのためには、「国語の勉強をすると賢い子になる」と思わせる授業にすることです。それは、これから始まる楽しい学校生活への期待や希望につながるからです。

「知っている」「書ける」に惑わされない

ひらがなの勉強の始まりにおいて、子供がつぶやく言葉に、「知っている」「書ける」というのがあります。1年生にとって、うれしい勉強の始まりですから、幼稚園や保育園で、あるいは塾や家庭で、既に習っている文字があります。それが、「知っている」「書ける」という言葉になります。その、子供のつぶやきに惑わされないで、しっかりと指導をすることが大事です。

初めてのひらがなの指導の前提

初めてのひらがなの指導の前提には、次のことがあります。

〇鉛筆を正しく持ち、正しい姿勢で書くこと。

〇平仮名を正しく発音し、書くこと。

小学校の勉強の始まりは、先生の話をしっかり聞いて、文字を書かせることです。子供も、そのことを知っています。しかし、すでに、知っている文字ですから、早く書きたくて仕方がありません。

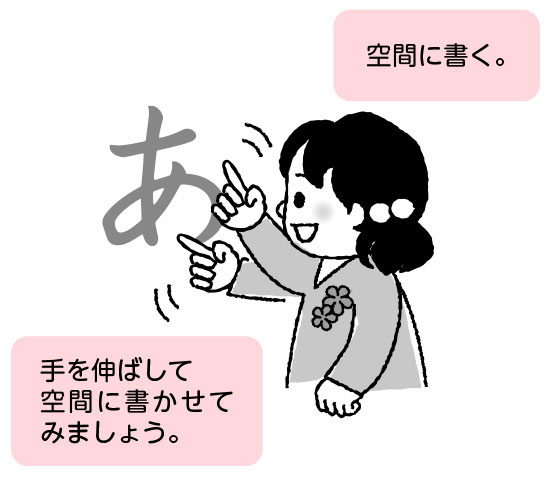

文字の経験は、子供によってそれぞれ違いますから、「小学校で初めて文字を教える」という気持ちをもつことが、とても大事なことです。そのために、最初は、一文字ずつ正しく書かせ覚えさせます。形を覚えるには手で大きく伸ばし空間で書かせてから、ノートに書かせるという方法もあります。これらの学習を通して、勉強をしたら賢い子になることを意識させるのです。