主体的な学びを促す「動画制作授業」のすすめ – 森村学園初等部・齊藤翔太先生のICT実践

小学校の授業で、学びを深めるために子供たちが行うさまざまなアウトプット。代表的な手法としては、プレゼンテーションや新聞制作などがありますが、ICTの活用が進むにつれて、新しい、有効なアウトプットの手法も生まれてきています。

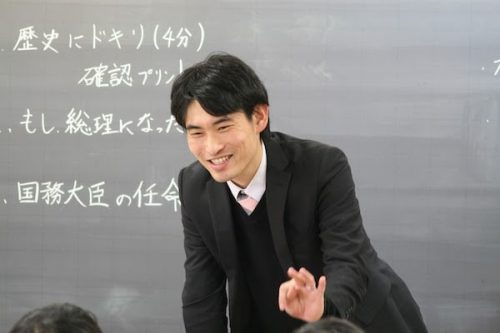

動画を使った発表もその一つでしょう。森村学園初等部・社会専科の齊藤翔太先生は、iPadを使った「動画制作」を積極的に活用しています。齊藤先生の実践では、子供たちは目的に応じてさまざまなアプリを使い、いろいろなタイプの動画を制作します。その過程で、子供たちの主体的な学びが実現しています。

「戦国武将プレゼン動画」と「SDGsのCM」という2つの取り組みを例に、なぜ「動画制作」なのか、どのような手順で動画を作り、子供たちはそこから何を学んでいるか、そして教員はどのようなサポートを行うのか等について、齊藤先生に詳しくお話を聞きました。

齊藤翔太 (さいとう・しょうた) 森村学園初等部・ 社会専科教諭。

青森県弘前市出身。高校卒業後はスペインへ留学。帰国後、教職課程に進む。卒業後は公立小学校、私立小学校などを経て、森村学園初等部へ。授業づくりで心がけていることは 「現状維持は一歩後退」。よく見切り発進で授業をして失敗する。バイクが好きで愛車はホンダのスーパーカブ。

目次

「なぜ?」を繰り返しながら身につける「歴史を学ぶ視点」

6年生の歴史学習では、子供たちに、歴史上のさまざまなできごとについて「なぜ?」と考えながら深く学ぶ視点を身につけてもらいます。「戦国武将プレゼン動画」の制作などで主体的な学びにチャレンジする際には、この視点を持っていることがとても大切です。

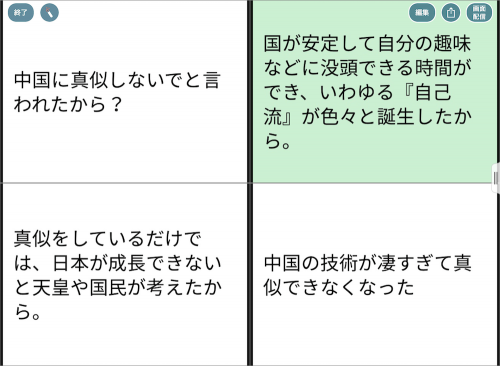

最初のうちは、私からさまざまな「なぜ?」を提供します。子供たちは、理由を知っていればそれを答え、知らなければ自由に想像して答えます。 例えば、「なぜ平安時代になり急に国風文化ができたのか?」について考えた時は、以下のような回答がありました。

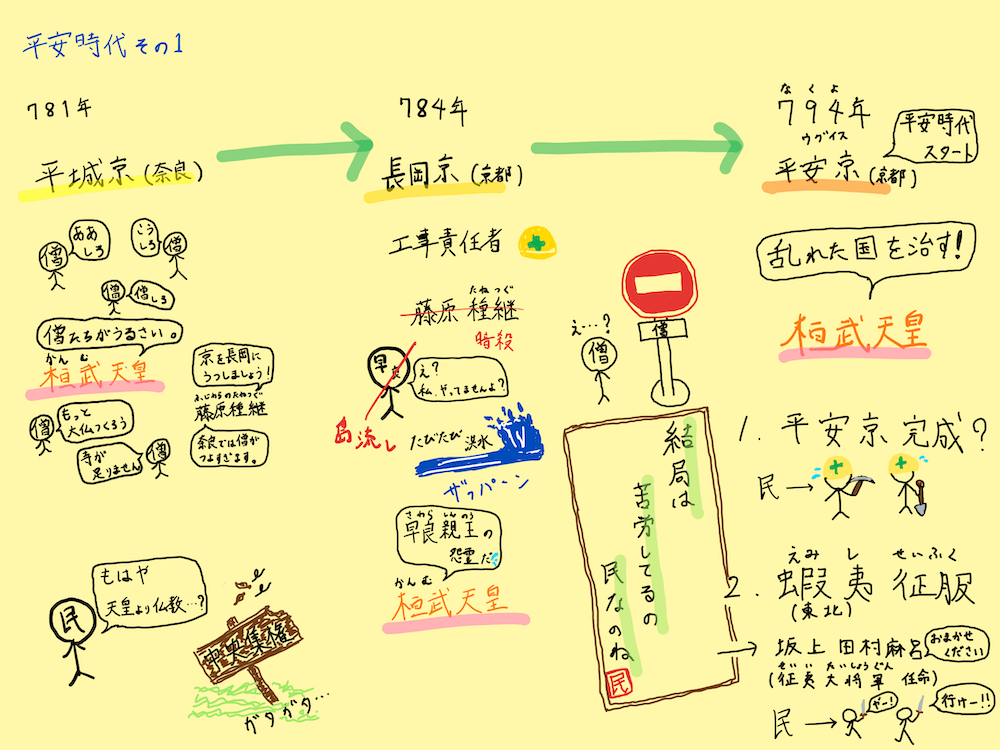

時には大人には思いも寄らない面白い答えが出るので、共有すると考えるのが楽しくなり、歴史への興味関心も高まります。他にも私の手作りのこんな図を見せて説明し、子供たちに疑問に思ったことを挙げてもらい、みんなで考えてみる活動も行います。

年度の前半はこんなふうに「なぜ?」を見つけるトレーニングを積んで、子供たちは「歴史を学ぶ視点」を身につけていきます。

「戦国武将プレゼン動画」制作で主体的な歴史学習にチャレンジ

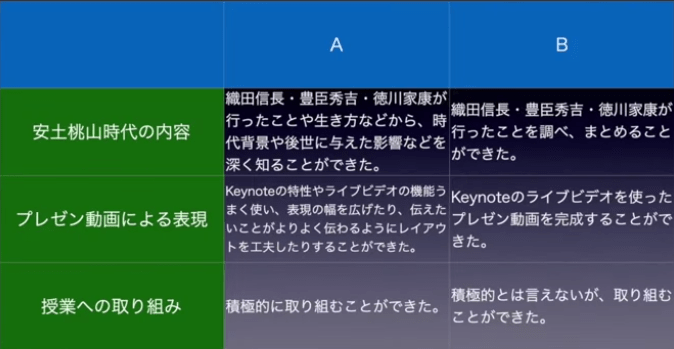

年度の後半は、子供たちがより主体的に学ぶ授業へとシフトします。Keynoteのライブビデオを使った「戦国武将プレゼン動画」の制作は、児童がさまざまなインプットとアウトプットを経験しながら、主体的に歴史を学ぶことができる実践です。

動画のテーマは、「戦国武将三英傑(織田信長、豊臣秀吉、徳川家康)の誰か」の「何か」についてプレゼンをすること。かなりざっくりしていますが、これをもとに、子供たちは、情報収集を始めます。情報収集は、教科書だけでなく、動画コンテンツやウェブサイト、図書室の本など広く使用して行う能動的なインプットです。この時点ですでに子供たちは「なぜ?」と考えながら歴史を学ぶ視点が身についているので、先生が教える必要はありません。

情報収集の過程で、興味がわいたものをテーマとして選び、話す内容を決めます。テーマ選びの段階から、以下のようなルーブリックで動画の評価ポイントを明確に示し、「Bは最低限がんばろう」「できればAをめざそう」と伝え、ここで何を学ぶのかという目標を理解してもらいます。子供たちは、迷ったらこのルーブリックを見返して、テーマや内容について軌道修正しています。

「自由度が高いと、意図する学習から逸れてしまう」ということは、児童主体の学習の課題だと思っています。この授業で、私は教えることはしませんが、教室内を歩き回り、子供たちの様子をよく見て、内容にズレを感じたときは、私から声をかけ、アドバイスするなどして、サポートに全力を尽くしています。