知っておきたい!特別支援教育の基本知識と実践ポイント

特別支援教育について、キーワードの解説や実践例の紹介を含めて解説します。

執筆/広島県公立小学校校長・寺戸典子

目次

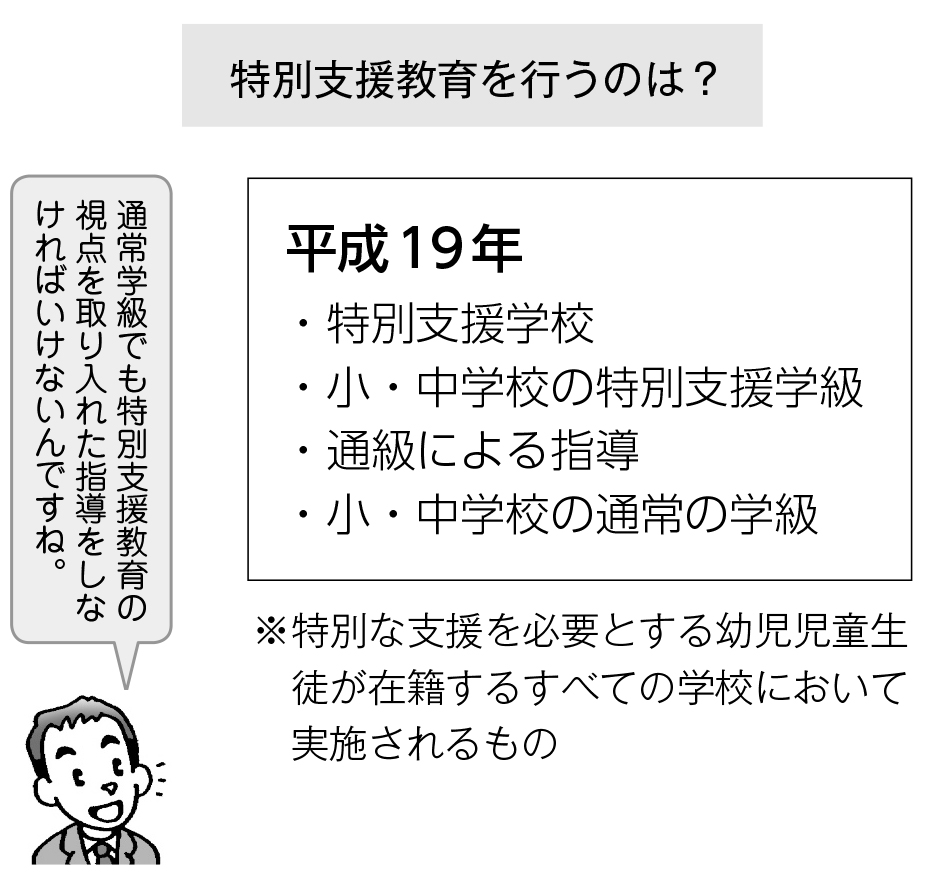

特別支援教育はどこで誰が行うの?

平成19年に法制化された特別支援教育は、それまでの特殊教育とは大きく異なる教育システムの構築を目指したものでした。通常学級にも特別な支援を必要とする子供が在籍しているということが認知され、一人一人に応じた教育を行っていくことが目指されるようになったのです。

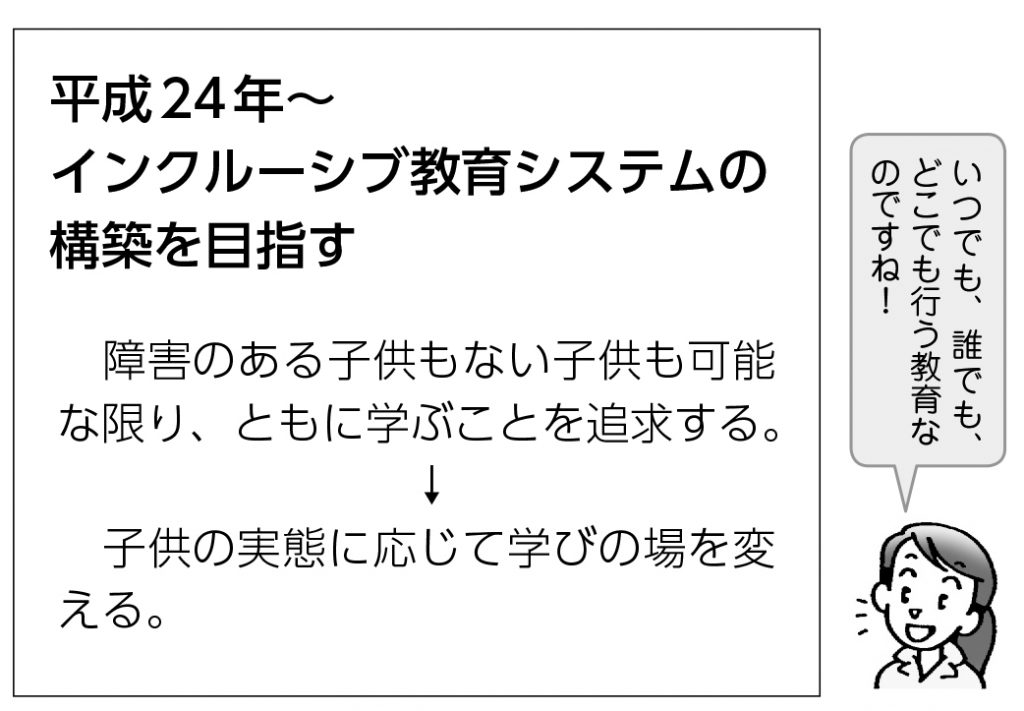

そして、平成24年に中央教育審議会から出された報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」では、インクルーシブ教育システムにおいては、障害のある子供もない子供も「共に学ぶ」という原理が示されたのです。このことをしっかりと頭に入れて、特別支援教育を全員で進めていきましょう。

これだけはおさえたい! キーワード集【特別支援教育編】

発達障害

さまざまな原因による脳の機能障害により、認知、言語、社会性および運動機能の発達に遅れや偏りが生じ、そのために生活上の困難が長期にわたって続くと予測される状態。正しく理解し、丁寧な指導や支援を行うことが重要である。

自閉症スペクトラム

年齢や発達の個人差によって異なる自閉症の症状の程度を一連の連続体として捉えた包括的な概念。最近の診断(DSM-5)では、アスペルガー障害、広汎性発達障害等の下位分類はなくなった。

※DSM-5とは、アメリカ精神医学会出版『精神障害の診断・統計マニュアル』第5版を指す。

ADHD

「不注意」と「多動、衝動性」を主な特徴とする発達障害のひとつ。学校生活に適応させるために、薬を処方されることもあることを知っておきたい。

WISC-4

多くの児童が受検する知能検査。全体的な知的能力、記憶、処理に関する能力を測ることができ、結果は支援の手立てを考えるヒントとして活用したい。

合理的配慮

「障害者差別解消法」(平成28年施行)において定められた障害のある人の状態を考慮して行う変更や調整。学校における合理的配慮は、例えば未発達な能力を補うために、テストを教員が読み上げて口頭で答える、板書はノートに写さず、写真に撮るなど。

子供たちの困り感に気づくことが大切です。

特別支援学級児童の担任や交流学級の担任になったら?

特別支援学級担任になったら

- まずは学級の子供と仲良くなる。

- 「個別の支援教育計画」、「個別の指導計画」、「教育課程」等を考え、作成する。

- 特別支援学級と交流学級のどちらで何の教科を学習するか、保護者と相談しながら決める。

- 交流担任とコミュニケーションをとり、様子を聞きながら、無理のない交流を進める。

交流学級担任になったら

- 交流児童のことをよく知る。

- 「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」等を読み、頭に入れておく。

- どうすれば安心して交流学級で過ごすことができるかを、なるべく早いうちに特別支援学級の担任の先生たちと話し合う。

- 学級での係活動、日直や当番活動などは、必ず交流児童がいるときに、学級活動で話し合って決める。その児童にも役割を持たせ、その児童が一緒でよかったと全員が思える学級経営をしていく。

担任同士の思いが重なり合うことが、とても大切です。

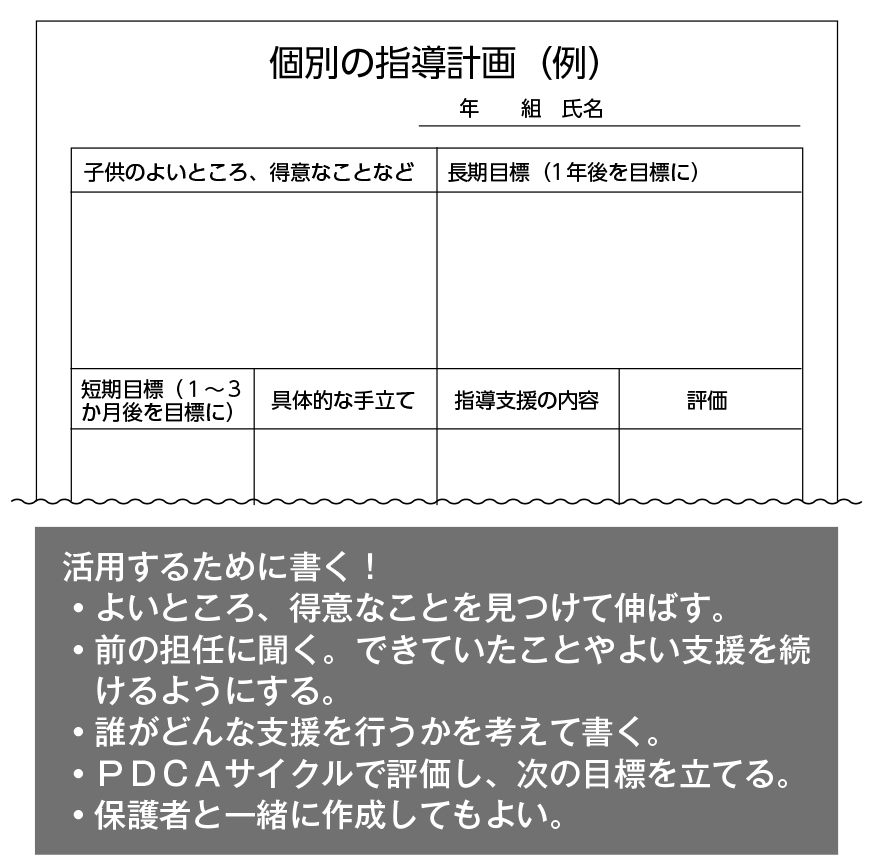

「個別の指導計画」を書いてみよう!【実践のポイント編】

「個別の指導計画」は、通常学級の担任においても、特別支援コーディネーター等に相談しながら、「今」の目の前の子供について正しいアセスメントを行い、丁寧に書きます。

イラスト/種田瑞子

『教育技術 小五小六』2021年4/5月号より