発達障害のある子供たちの能力を伸ばすポイント

高い能力(ギフテッド)をもちながら、適切な支援や指導を受けられず、問題行動にばかり目を向けられがちな子供たち。そんな子供たちの能力を伸ばし、自己肯定感を高めるためのポイントをお伝えします。

NPOえじそんくらぶ代表 高山恵子

目次

発達障害とギフテッドを併せもつ2E

特別支援教育が2007年からスタートし、特に小学校ではかなり定着してきました。ADHDやASD、LD等の理解と支援の研修は全国的に広まり、何らかの形で実践されている学校がほとんどでしょう。

支援者の中には、発達障害が気になる子が、いわゆる問題行動のほかに、いろいろな高い能力をもっていることに気づいている方も多いと思います。しかし、問題行動の対処や、苦手なところの指導に忙しく、「よいところや高い能力を見つけ、育てる」という、本来の教育の基本とも言えることが、忙しくてなかなかできない現状があると思います。

さらに、心理士の仕事も、不安やパニックなど、メンタル的にネガティブなことのチェックが中心で、高い能力を心理検査などで見つけても、さらに引き出す、能力を開花させるというアドバイスはこれまで極端に少なかったように思います。

保護者も、よくできるところはいいから、できないところをみんなと同じようにできるようにしたいという思いが強く、高い能力にスポットライトが当たらない状態が続きました。

発達障害と、何か高い能力がある状態の子供たちを2E( twice-exceptional)、二重に特別な状態と呼びます。これは、2つの異なる凸凹の特性に対して支援が必要な状態です。

文字が書けないけれども、美術の才能がある。忘れっぽいけれども、クリエイティブだったり、運動能力が高かったりする。そんなお子さんは周囲にいないでしょうか?

最近では「ギフテッド」ということで、能力の高いグループの支援も重要という認識が高まってきました。まさに2Eとは、発達障害とギフテッドを両方持っている子供たちなのです。

現在、文部科学省でギフテッドや2Eに関しての有識者会議が行われています。日本では、教育上のギフテッドや2Eの定義はこれから決まるという状態ですが、今後さらに注目されるテーマと言ってよいでしょう。https://2e-education.org/kaigi/

2Eの特性を理解し、効果的な支援につなげる

よく日本の特別支援教育は、アメリカより20年から30年遅れていると言われます。私が30年以上前に、日本の文化を紹介するプロジェクトで3か月半アメリカに滞在したときには、すでに5、6年生の混合クラスでギフテッド教育を提供していました。

やる気がない、授業を聞いていない、反抗的でパニックがある、多動である、おしゃべりが多い、不注意がある、自分が学びたいものに対してはかなりのこだわりがある、という状態は、発達障害の特性だけではなく、もしかしたら高い能力に見合わない宿題のレベルや授業の内容にあるのかもしれません。2Eの場合、苦手なところと得意なところに、かなりのアンバランスがあります。身辺自立ができていないのに、理数系の能力が高く、特別支援学級から高等専門学校に行った子もいます。

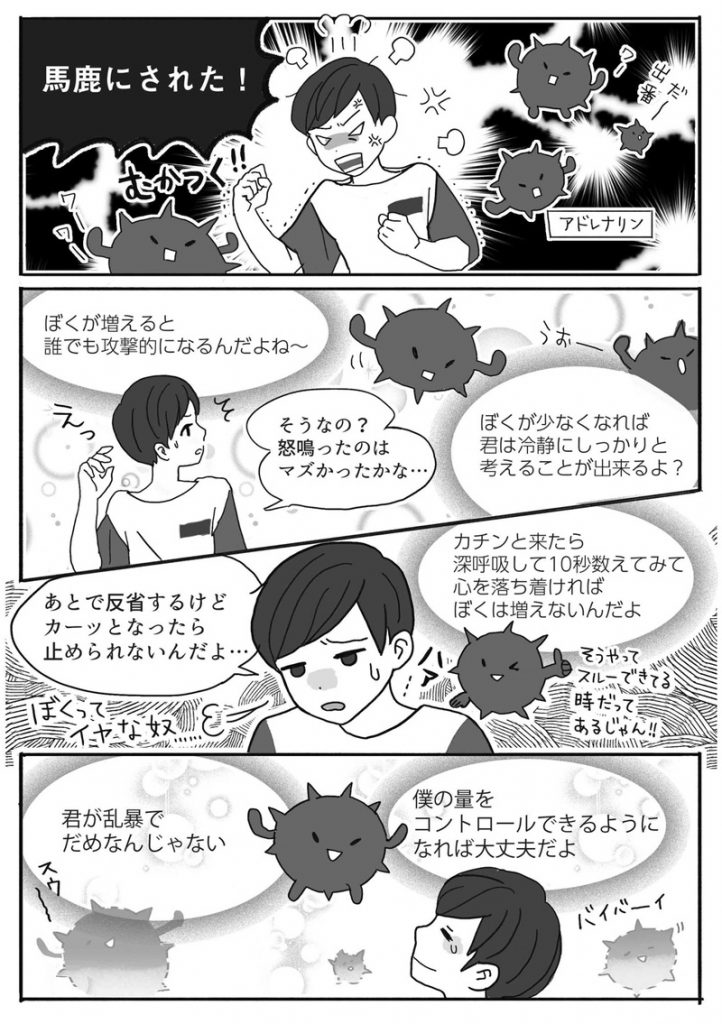

また、問題行動自体もその子がわざとやっているわけではありません。脳内物質がコントロールできていないことが、主な原因です。そのことを親や支援者、そして本人が理解することが、真の自己肯定感を高めることになるでしょう。

例えば「アドレナリン」という物質は、怒りのコントロールに関係します。このような関係性を知っておくことは、効果的な支援につながるでしょう。以下の本では、4コマ漫画も使って脳内物質別のやる気スイッチの入れ方などをわかりやすく紹介しています。ここではその一部を紹介します。

『2E 得意なこと苦手なことが極端なきみへ: 発達障害・その才能の見つけ方、活かし方』(著・高山恵子 合同出版)より