〈小3〉1学期の「総合的な学習の時間」指導アイデア

3年生の1学期におすすめの「総合的な学習の時間」の指導アイデアを紹介します。文部科学省編著『今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開(小学校編)』(アイフィス)の作成にも協力した、神奈川県公立小学校指導教諭の荒木昭人先生が解説します。

執筆/神奈川県公立小学校指導教諭・荒木昭人

目次

総合的な学習オリエンテーションを行い、どんな学習なのかを共有する

3年生になった子供たちは、初めての総合的な学習にワクワク・ドキドキしていることでしょう。また、「何をするのかな?」と不安になっている子供もいるかもしれません。

そこで、総合的な学習の時間とはどんなことをする時間なのか、子供たちに伝えましょう。

①4年生にインタビューする

前年度に「どんな学習をしたのか」「どんな人と関わったのか」「どんなことを学んだのか」などについて、4年生にインタビューをします。

国語科の「話すこと・聞くこと」の学習と関連付けて指導したり、総合的な学習の時間の「情報の収集」の場面として位置付けたりすることも考えられます。

②映像資料を活用する

総合的な学習の時間の様子が記録されている映像資料を視聴することで、総合的な学習の時間で大切にしている「探究のプロセス」のイメージがもてるようにします。

探究のプロセスがイメージできる場面では、途中で再生を止め、子供たちに対して「どんなことをしている場面ですか?」などと問いかけ、その活動の意図を考えられるようにしましょう。

子供の思いや願いからスタートさせる

総合的な学習の時間は、単元の立ち上げが重要です。立ち上げを工夫することで、子供たちの意欲の高まりも大きく変わってきます。ここでは、その立ち上げの工夫について紹介します。

教科の学習から総合的な学習につなげる

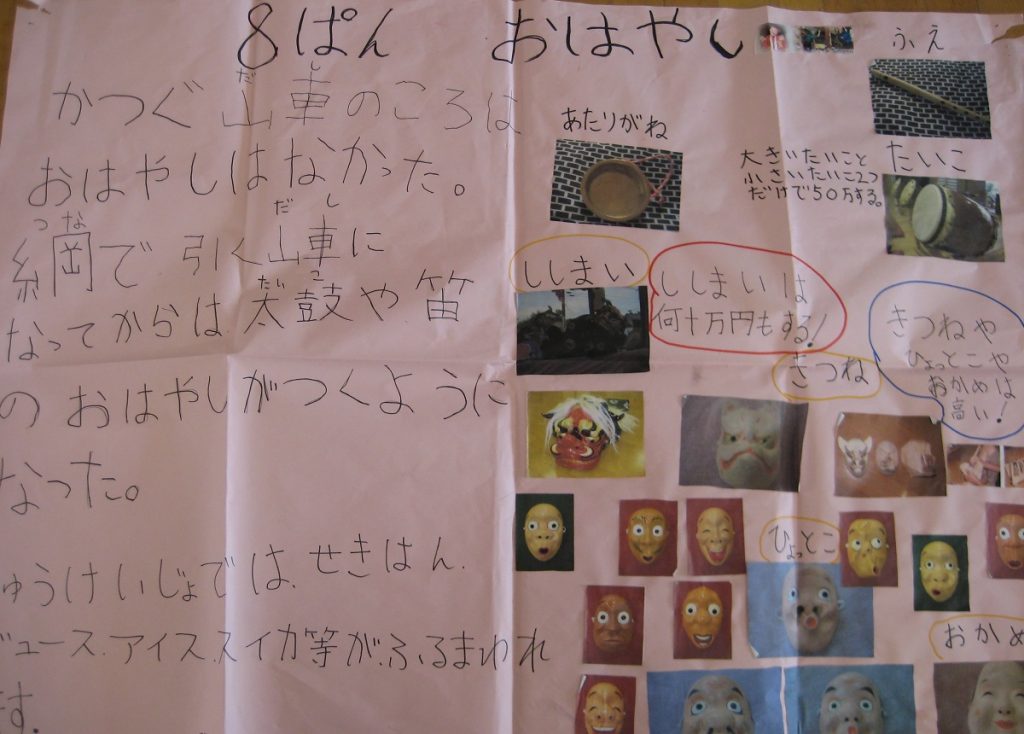

ここでは、社会科の学習で「昔の道具・暮らし」を調べる活動を行った子供たちが、お囃子に興味をもったという例で説明していきます。

「昔の道具・暮らし」を調べる中で、お囃子で使う道具や楽器を見付けて、興味をもった子供たちは、 道具に触ってみたり、楽器で音を出したりすることを通して、 「お囃子についてもっと調べてみたい」「お囃子を実際にやってみたい」という願いをもちます。

このように、教科で「調べたい」「やってみたい」という思いや願いをふくらませ、そこから総合的な学習の時間をスタートさせるという方法が考えられます。