「音読」と「計算」を活用した、低学年の二学期リスタート指導術【学習編】

1か月以上の長い休みを過ごしたことで、低学年の子供たちは、夏休み明け、学習面・生活面ともに一学期に身に付いていたことがリセットされてしまうことがあります。そこで、低学年の子供たちが安心してニ学期をスタートできるようにするためには、さまざまな支援や配慮、仕掛けが大切です。

ユニバーサルデザインや特別支援の視点から、山田洋一先生が「低学年の二学期リスタート指導術」を、「生活&人間関係編」「学習編」の全2回でレクチャーします。今回は「学習編」です。「音読」と「計算」を例に、解説します。

山田洋一(やまだ・よういち)●北海道公立小学校教諭。1969年北海道札幌市生まれ。教育研修サークル「北の教育文化フェスティバル」代表。日本学級経営学会理事。著書は『個別最適を実現する!ユニバーサルデザインで変える学級経営ステップアップ術60』『子どもの笑顔を取り戻す!「 むずかしい学級」リカバリーガイド』(共に明治図書出版)ほか多数。

目次

基礎的な学ぶ力や子供の精神状態を「音読」で確認する

まず基本となるのは「音読」です。音読は、当然ですが人前で声を出します。声を出すことは、自己開示の程度や集団への安心感など、子供の精神状態をある程度はかることもできる優れた学習活動です。また、音読は、国語はもちろんのこと、他教科・領域にわたって学習の基礎となることから、大切な学習活動とも言えます。夏休み明けのこの時期、そうした基礎的な学ぶ力や、子供の精神状態を確認するために音読を多く取り入れるとよいでしょう。

一方で、苦手な子が多い活動でもありますので、子供に応じて支援や配慮が必要ともなります。視覚的な認知に課題のある子には、文字列に沿えるスケールを用意したり、指でなぞったりすることなどを奨励します。また、文字の読み飛ばしや行の間違いなどが多い子には、教科書を拡大したり、パソコン画面のピンチアウト機能を使ったりすることを奨励します。こうした支援によって音読に抵抗なく取り組めるでしょう。

しかし、こうした支援をしても心的なプレッシャーがあって、音読をすることが難しいという子もいます。そうした子には、いつの間にか「音読をしちゃっていた」といういくつかの「仕掛け」を用意します。

例えば、次のようなものです。

・1行だけを、できるだけ速く読んで座ったら「成功!」と言おう。スピード競争だよ!

・5行読むよ、ただし、一息で読むようにしようね。途中で息を吸わないようにするんだよ。

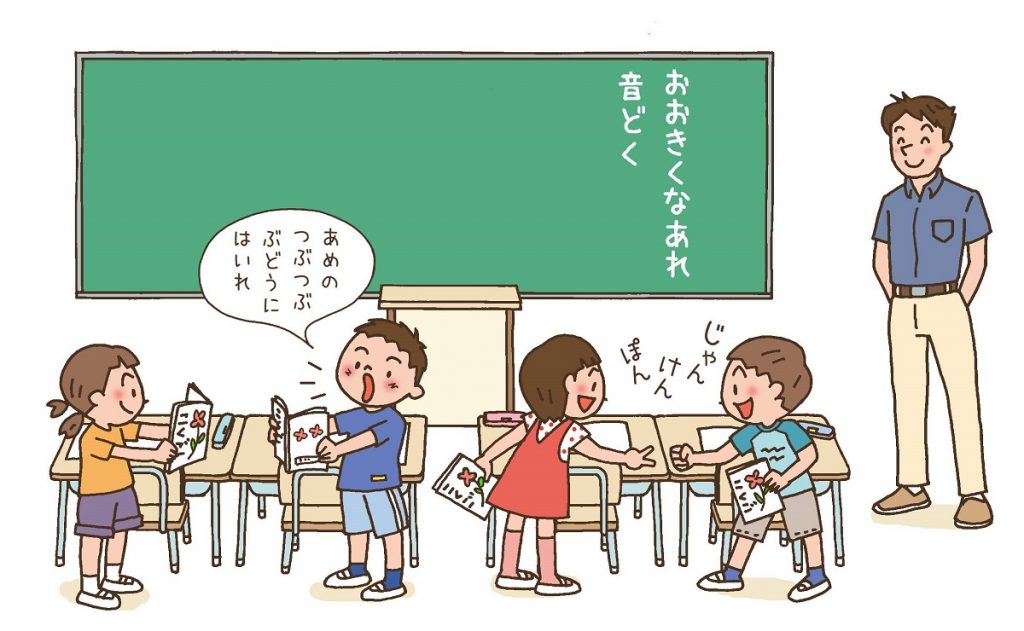

・3人の人とペア読みをするよ。読み終わったら、座ってね。さあ、誰が速いかな?

・隣の人と、3回じゃんけんするよ。じゃんけんするたびに、負けたら3行分読むよ。

・隣の人と声をぴったりそろえて読むよ。途中で失敗しちゃったり、そろわなくなっちゃったりしたら「ごめんね」「ドンマイ」と言って、はじめから読むよ。

このように音読することの中に、他者とのちょっとした競争などを入れてゲーム化することで、音読することへの心的なプレッシャーを忘れて、子供たちは音読することを楽しむようになります。