コロナ禍で見えてきた特別活動の可能性 ~予測困難な時代を生きる子どもたちに、必要な力とは~ 〈第3回〉

コロナ時代に、特別活動がどのように立ち向かっていくか。コロナ禍で見えてきた特別活動の可能性のヒントを、「第16回夏季学級づくりワークショップ 希望の会熊本ミーティング」のパネルディスカッションから、4回に分けてダイジェストでお届けします。

第16回 夏季学級づくりワークショップ 希望の会熊本ミーティング(2021年8月8日オンライン、リアル参加併用)より

主催 熊本県小学校教育研究会 特別活動部会 特別活動「希望の会」

パネリスト/

杉田 洋・國學院大學教授

脇田哲郎・福岡教育大学教職大学院教授

平野 修・熊本市立帯山西小学校校長(ファシリテーター)

連載「コロナ禍で見えてきた特別活動の可能性~ 予測困難な時代を生きる子どもたちに必要な力とは」

⇒第1回

⇒第2回

目次

特別活動にとってGIGAスクール構想はプラスになる

平野 GIGAスクールが進んだことによって特別活動がどうなるのか。アンケート結果を見てみましょう。

アンケート調査

質問 GIGAスクールが進むことは特別活動を実践していくうえでプラスとなりますか、マイナスとなりますか。

回答

プラスになる 52人

マイナスになる 1人

分からない 14人

平野 GIGAスクール構想が進むと、特別活動にとってプラスになるとお答えいただいている方が多いですね。どういう面でプラスになるのか、杉田先生どのように想像されますか。

杉田 はっきりは分かりませんが、恐らく距離を越えてコミュニケーションをとれる、簡単に分析ができる、見えないものを見える化できるなど、ICTの利点を生かすことができるという意味だと思います。今、まさに不登校の子供が仮想空間の学校に通っている事実があります。そのなかで、将来の学校の予想映像が、インターネット上で氾濫しています。そのなかでは、世界中の人と運動会や音楽会ができ、修学旅行で海外に行けるのです。それは全部映像の世界だからできることです。

その点では、すべてがプラスではなく、マイナス面もあります。積極的に活用することによって効果的なのは、学級活動(2)や(3)の授業、児童会などでの話合いです。実際に目で見たら分かりやすいデータや資料が活用できます。また、距離を越えた人ともコミュニケーションがとれますし、活動や学びの自分の履歴なども容易に残すことができます。合意形成のための話合いでは、特に児童会・生徒会サミットなどが、中学校区でできたり、もっと広い地域の人との話合いができることは大きなメリットです。一方で、合意を効果的にする上で有効なソフトの開発も求められます。本当に、重要な問題は、リアルで、直接顔を見て、合意をしていく必要があるのだと思います。

平野 ICTは、今言われたように合意の面ではプラスになるというより、どちらかというと幅が広がるといったことや、コロナ禍においていい効果があるのではないかと思います。脇田先生、このアンケート結果を見られてどのように思われますか。

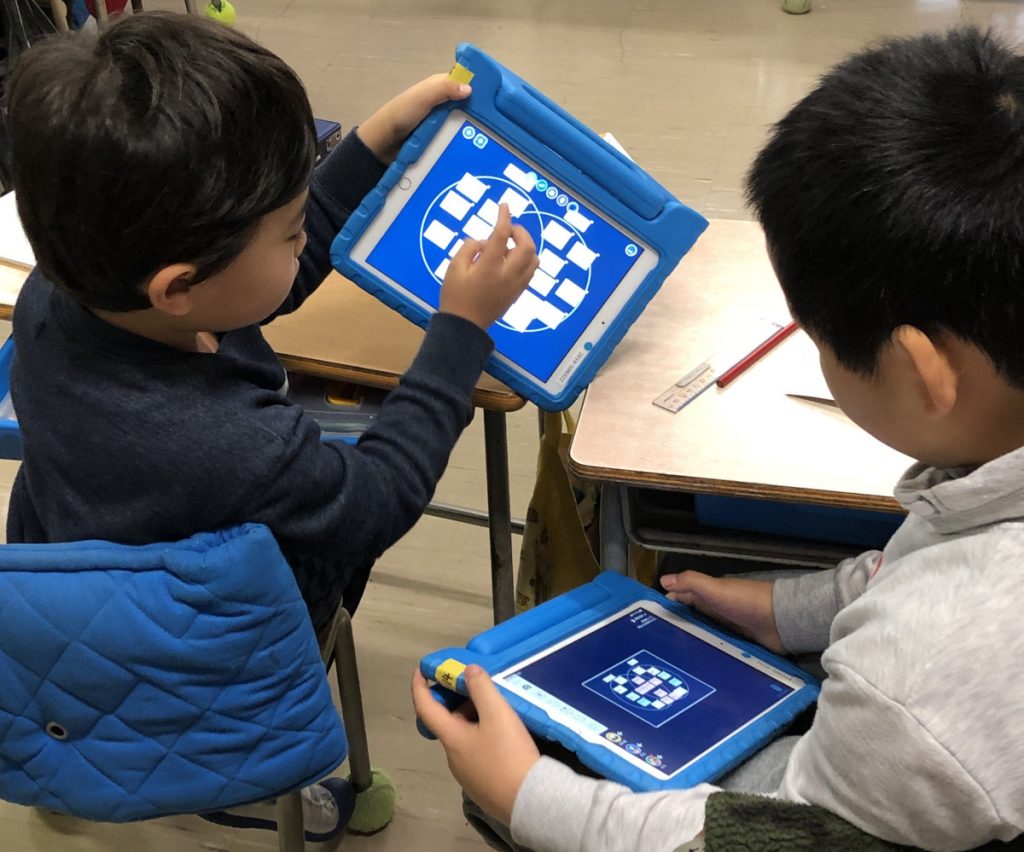

脇田 子供たちは、私たちが教員になった頃とは違って、生まれたときからインターネットのなかで生活をしていますので、いくらでも使いこなせます。3歳頃から、携帯電話を持たせたら教えていないのに使えるでしょう。そのような環境の中で育った小学生だと考えれば、彼らに基本的なことを教えれば使いこなしていくのではないかと思います。ただ、自治体によって、先生によって状況は違うのではないでしょうか。授業で積極的に使おうという先生は教科等で、特別活動で、道徳で、どんなことができるかを考えて実践するでしょう。先生が積極的でなければ、進み方が遅くなると思います。

少し前に電子黒板が導入されたとき、若い先生方は電子黒板を使っての授業づくりを積極的に行い、ベテランの先生方はちょっと億劫がりました。結果、なかなか進まなかったという経験があります。タブレットにおいても先生方がいかに前向きに活用していくのかが鍵になるでしょう。ただし、子供たちはある程度使いこなせるということも認識しておかなければなりません。

アンケート調査

質問 その理由をお書きください。

〈プラスの回答の人〉

学級活動で活用できる。

選択肢が増えるのは、それだけ活動に広がりがある。

共有化しやすいため。

さまざまな活動の本質を考えながら進められる。

スピード感が出るから。

これまでは難しかった遠方との人との双方向の情報交換が容易になった。

写真や動画で記録を取るなどして、外部へ発信しやすくなる。

アンケートや準備、意見共有など時間短縮や効率的な活用につながっているから。

〈マイナスの回答の人〉

間違った使い方が広がる危険性がある。

〈分からないの回答の人〉

今から検証していくことであるから。

ICTを人と人との合意形成などの補助として活用

平野 アルゴリズムの中で解を求めるA Iと人間的なつながりや感情の中で解を求める特別活動を対立的に捉える向きもあるのですが。そのことについて杉田先生いかがですか。

杉田 対立が何を指すかはよく分かりませんが、最適解と納得解は違うという感じはします。AIは比較的「最適解」を見付けるのが得意なのではないでしょうか。今は、AIがどんどん進化しています。様々なデータを入れれば入れるほど、人間以上に正確な予測もできるようになっています。そのような進化や新しい技術で、紛争や意見の対立まで防ぎ、和解に導き、多様性を生かし、まとめていくような納得解につながる何か法則でも見つかり、和平につながるようなことをAIができるとは思えません。人間はもっと複雑な生き物なのだと…。その点では、私は、人間の代わりはできないと思っていますし、させてはいけないとも思っています。AIにあまり期待しすぎず、あくまで人間らしくありたいものです。

平野 AIは0か1か。アルゴリズムのなかでしかできません。特別活動は0でもない1でもないそれ以外のところを大事にした活動で、そういう意味ではAIでは回答は難しいと思います。人と人との合意形成が魅力だと思っているので、ICTが一つの思考の参考や整理には役立つと思いますが、最終的な合意形成というのは人だと思います。脇田先生はどうですか。

脇田 これからの時代、ICTをなくすことはできません。いくらでも発展していきます。でもそれを使うのも、発信するのも人間です。どういう人間が便利な道具を使って有効な情報を発信したり、活用したりするのか。ある国では反対派の人が選挙で引きずり落とすために、フェイクニュースをどんどん発信する。相手を攻撃したり貶めようとしたりするために活用しています。

子供たちには、「人を大切に。人権を侵さないように」ということをきちんと教えて、使えるようにすることが重要です。「ICTを使う人の育成」と「ICTの適切な使い方を教える」というところに特別活動が関わっていくように思います。特別活動を通して「友達っていいな」「友達と助け合って生活することは楽しいな」ということを実感させながら使わせていくことが大切だと思います。

平野 台湾のIT大臣であるオードリー・タン氏の著書(『オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る』/プレジデント社)では、「コロナを封じ込めるのは、人がマスクをしたり、消毒したり、手を洗ったりすることが予防の第一番である。ICTがどんなに発達しても、人がマスクをするとか、手を洗うとかは、絶対に人でなければできない。ではICT、AIは何ができるかというと、そういうことを必要だというデータを発信したり、啓発するために発信したりすること。あくまでもICT、AIは人がすることの補助である」と書いているのですが、まさしく私もそう思います。

特別活動の合意形成もまさに人と人とのやり取りで、それをいかに補助するためにICTを使うのかがこれから大事なのではないかと思います。そのなかで、アンケート調査では、特別活動のなかでICTを使っている学校がかなり多いようです。使用場面で一番多いのが、委員会活動ということです。

アンケート調査

質問 あなたの学校ではICTを特別活動の実践で使っていますか。

回答

使っている 63人

特に使っていない 14人

アンケート調査

質問 使っているところは、どのような場面で使っていますか。

回答(複数回答あり)

学級活動(1) 36人

学級活動(2)(3) 34人

委員会活動 38人

児童集会 30人

学校行事 25人

クラブ活動 24人

縦割り活動 9人