「1人1台端末活用」管理職におけるマネジメントのポイントとは?

文部科学省答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」では、2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿として「個別最適な学び」と「協働的な学び」が掲げられ、ICTの活用に関する基本的な考え方も示されました。これらの学びを実現するために、1人1台端末活用をどう推進していけばよいのでしょうか。管理職のマネジメントのポイントを、岐阜聖徳学園大学の玉置崇教授に聞きました。

執筆/岐阜聖徳学園大学教授・玉置 崇

目次

今までの指導と大きく変わらないことを伝える

1人1台端末が導入され、数か月が経ちました。現場の話を聞くと、ICTを子どもたちが自ら積極的に活用している学校と、一向に活用が進んでいない学校と、すでに大きく差がついてきている印象があります。やはりこれには、管理職の考え方の影響が大きく出ているように感じます。

では、1人1台端末の活用を推進するために、管理職はどのような視座をもっておけばよいのでしょうか。ここでは、ICT活用に向けた管理職のマネジメントについてお話しします。

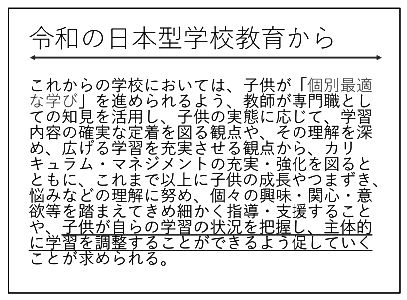

まず大前提として管理職がやっておきたいのは、「個別最適な学び」や「協働的な学び」とは、決して新しく降ってきた考え方ではないということを、教職員に改めて伝えることでしょう。

子ども一人ひとりに合わせた指導を行ったり、仲間と学び合うことを大切にしたりすることは、今までも先生方が心がけてきたことでしょう。新しいことにゼロから挑戦するのではなく、これまでの実践を生かしながら、ICT活用によってプラスαの取り組みができないかを模索するのだということを強調しておく必要があります。

そうでなければ、忙しい日々のなか、「新しいことをする余裕なんてない」「これまでやってきたことは何だったのか?」と抵抗を覚える先生方も増えてしまいます。

ICTはひとつの道具であり、いわば「定規」のようなものです。定規は、常に子どもたちの筆箱のなかに入っていて、必要なときに使う道具です。授業中や教室移動の際、帰宅時に、わざわざ「使っていいですか?」「持って行きますか?」「持って帰っていいですか?」とは聞かないでしょう。ICTもこれと同じ道具であり、特別視する必要はありません。常に身近に用意し、必要なときに使い、今までやってきたことを、より簡単にできるようにする。こんなふうに考えてみると、わかりやすいのではないでしょうか。

答申を読み込み自校の目標を明確にする

次に取り組みたいのが、答申を読み込み、自校の実態に合わせて「できること」「できないこと」を仕分けし、教職員に共有する作業です。

答申をよく読んでいくと、なかには到底すぐには実現できないような内容も示されています。例えば、「学習履歴(スタディ・ログ)や生徒指導上のデータ、健康診断情報等を蓄積・分析・利活用すること」などは、端末を導入したばかりの現状ではハードルが高く感じる方も多いでしょう。こうした内容は、いずれめざすべき姿であるからこそ、答申に盛り込まれているわけですが、「今すぐに取り組むべきである」と考える必要はありません。

一方、例えば「教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現する」「子供が自らの学習の状況を把握し、主体的に学習を調整することができるよう促していく」「探究において課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を行う等、教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供する」などは、直近でめざす学びのあり方として、イメージしやすいのではないでしょうか。

単に教職員に答申を渡して、「はい、読んでおいて」では、学校としてICTを使って何をめざしたいのか伝わりません。方法はさまざま考えられますが、資料1のようなスライドを作って、「できること」「できないこと」をマーカーで色分けして示すのもひとつのアイデアです。

答申を紹介する際は、自校ではこのなかの何を重視するのか、管理職がイメージを明確にしたうえで、教職員に共有することが大切。マーカーなどで色づけしたスライドを作成して示すのもよいでしょう。