小3道徳「長なわ大会の新記録」指導アイデア

使用教材:長なわ大会の新記録(光村図書)

執筆/北海道教育大学附属札幌小学校教諭・大松浩一

監修/北海道公立小学校校長・荒井亮子、文部科学省教科調査官・浅見哲也

目次

1.授業のねらい

私は授業のねらいを考えるときに、必ず小学校学習指導要領解説の特別の教科 道徳編の内容項目指導の要点を見て考えていきます。

本時は「A 正直、誠実」です。「第3学年及び第4学年」を見ると、「たとえ仲の良い仲間集団の中にあっても、周囲に安易に流されない強い心を養う要ともなる」という表記があります。ここをねらいの中心として捉えていきました。

小学三年生の光村図書の教科書には、「A 正直、誠実」について学べる教材が二つ掲載されています。本時と「よごれた絵~正直にあやまる心~」です。同じ内容項目をねらいとする授業が複数回ある場合も、それぞれの授業の児童の学びが新しいものでなくてはならないと考えています。

「よごれた絵」では、自分と友達の二人があやまって、友達の作品を汚してしまいます。「長なわ大会の新記録」では、守がストップウォッチを押し忘れたことをみんなに言おうか黙っていようか迷っているとクラスメイトの真理が「黙っておこう」と言います。

今回の授業のねらいは、「周囲に安易に流されない強い心」について考えることです。真理の言動をどう扱うかが考えを深めるポイントになります。

2.意図的な授業展開と手立て

今回の授業は、道徳科における四つの理解を45分間で意図的に考えられるように授業を構成しました。また、児童が自ら考えたくなるような手立てを準備しました。

- 価値理解(人間としてよりよく生きるうえで正直に生きるということは、明るい心でのびのびとした生活が実現できるという理解)。

→守の心情を考えたり、これまでの自分の経験を語り合わせたりします。 - 人間理解(正直に生きることは大切であってもなかなか実現することができない人間の弱さなどの理解)。

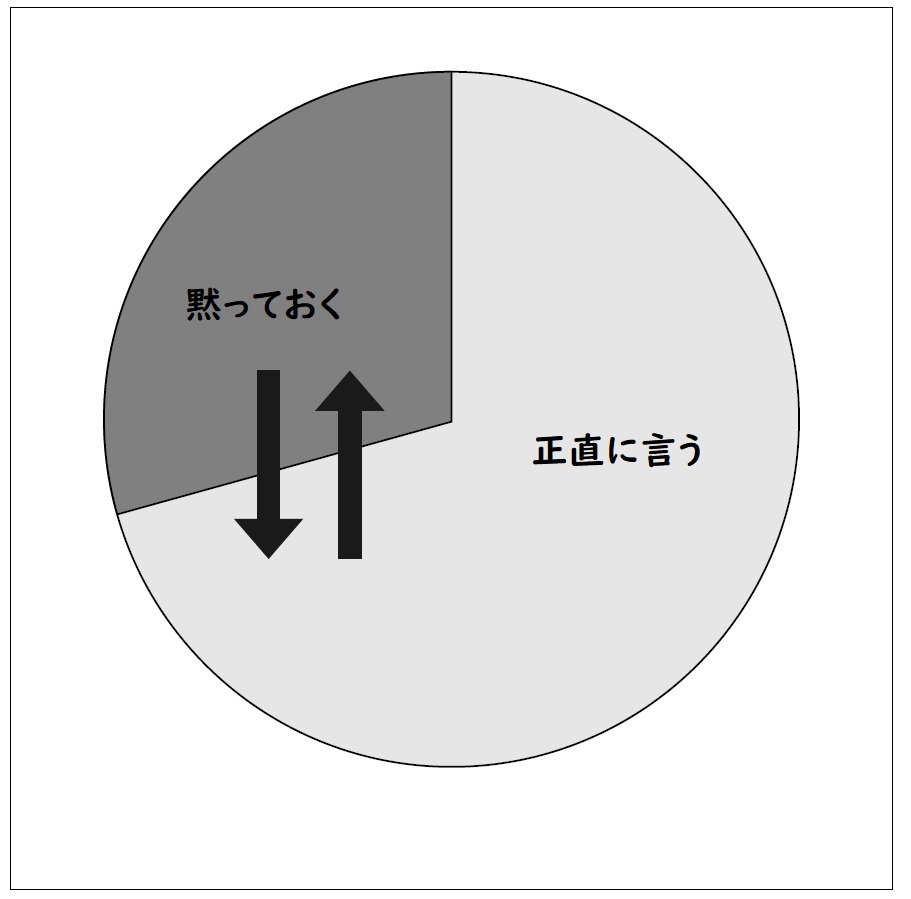

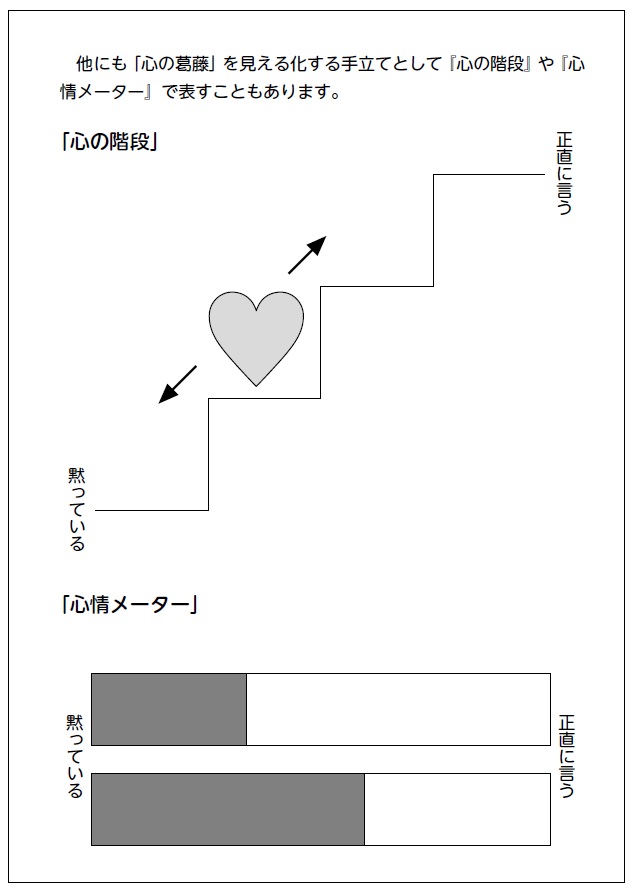

→守の心の葛藤場面で心情円盤を利用し、なかなか言いにくい人間の弱さを表出させていきます。 - 他者理解(正直に生きることを実現したり、実現できなかったりする場合の感じ方、考え方は一つではない、多様であるという理解)。

→「このあと守はどうするだろう」この発問で、自他の考えに触れさせていきます。 - 自己理解(これまでの自分の経験やそのときの感じ方、考え方と照らし合わせながら、さらに自分に対しての理解を深める)。

→「似たようなことを経験したことがあるのか」と、児童のつぶやきに対し問い返していきます。

「自分だったらストップウォッチを押し忘れたことをみんなに言うか、黙っているか」という発問をすることは、自我関与が弱い場合の手立てと考えています。「自分だったらどうか」と問い返すことでより深く考えていくこともできます。

▼心情円盤

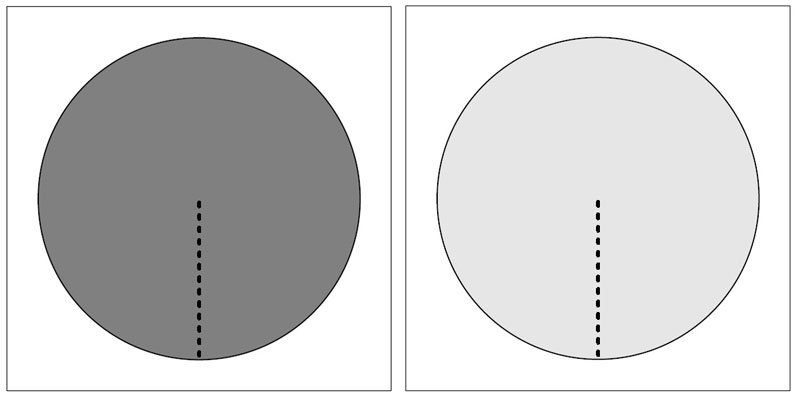

組み合わせた円を動かすことで、色の付いた部分の範囲を変えることができます。児童に一人一つあると自分の考えを表現しやすくなります。

また、ユニバーサルデザインの視点で考えると、2色の色を吟味する必要があると思います。本実践では、正直に言う「白」、黙っておく「黒」にしました。児童たちにとって違いが分かりやすい色にするとよいでしょう。

黒板には、大きい心情円盤を貼ります。児童たちの考えによって円盤を動かしながら授業を進めます。心の中を視覚化することは児童の支援につながると考えています。本実践以外でも、自らの心情の変化や心の葛藤に気付いてほしいときに使用しています。