ここまで育てておきたい小三の二学期【国語】

小3二学期の国語の授業において、子供をどのように伸ばしていけけば、以降の指導がスムーズに進むのでしょうか。国語を専門とするベテランの先生方から、「すがたを変える大豆」などの説明文の授業におけるアドバイスをいただきます。

目次

【説明文】「はじめ・中・終わりに分ける」「中の事例がいくつか分かる」「中心文を見付けられる」に絞る

(広島県公立小学校教諭・橋本智美)

若い先生から「国語の授業で何をやったらよいか分からない」という声を聞くことがよくあります。

現行の学習指導要領が求めている、育むべき資質・能力の中の「思考力、判断力、表現力」について、国語では「読むこと」の時数が多く、「読むこと」が難しさのポイントでもあるだろうと思います。

そこで「読むこと」で付けたい力について、中学年であえてグッと絞り込んでみると、構造と内容の把握に関する「はじめ・中・終わりに分ける」「中の事例がいくつか分かる」と、精査・解釈に関わる「中心文を見付けられる」の三つになると私は考えます。

子供たちの考えのズレを生む問いが必要

そのような力を付けていくためには、子供たちの考えのズレを生む問いが必要です。国語説明文の場合、「分けましょう」とか「なぜでしょう?」と発問する場合がありますが、それではズレは見えにくいものです。

そうではなく、「筆者が一番言いたい段落はどれだと思いますか?」と発問し、子供たちに段落を選ばせます。文章にもよりますが、そうするとだいたい、はじめか終わりの部分に分かれます。選ぶことで明らかなズレが生まれるので、対話の必然性が生まれます。

そこで、しっかり叙述に基づいて理由を述べ合いながら対話し、学習していくのです。

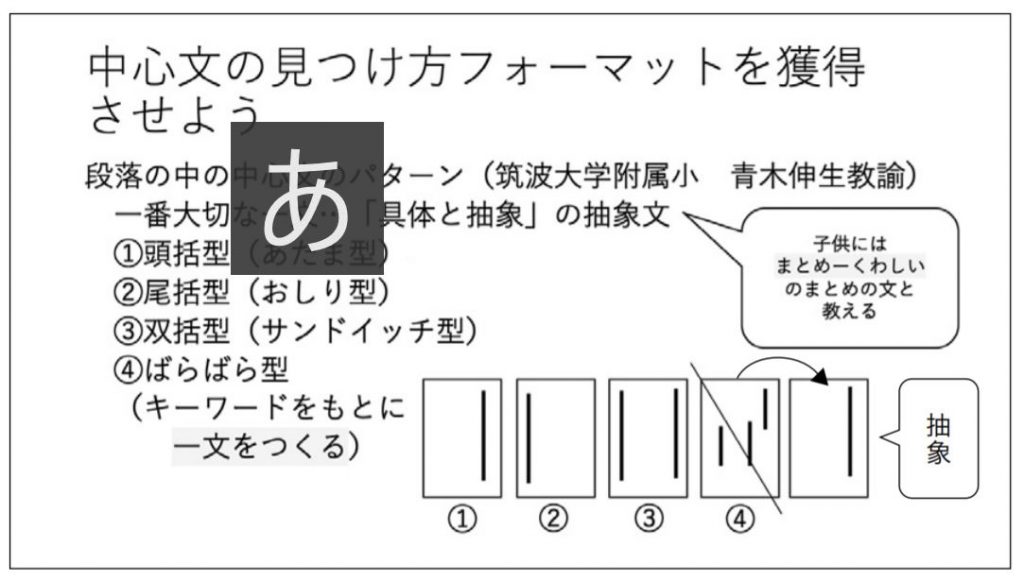

説明文の構成には、頭括型、尾括型、双括型といった言葉がありますが、筆者の言いたいことがはじめか終わりにあれば、頭括型か尾括型ですし、両方にあれば、双括型ということになります。構成が分かれば、はじめは何段落までで、中は何段落から何段落まで、終わりはどの段落かが分かってきます。

次に「中の部分がいくつに分かれる?」と問うと、一つ、二つ、三つ…と分かれます。ズレを生み、そこで根拠をもって話し合う過程で、中の部分の事例の数を整理することができます。

ここまででざっくりと全体の構成が読めたら、中を「精査・解釈」しながら、段落の「中心文はどこか?」と考えていきます。

ちなみに各段落の中心文も、全体の文章構成同様に、頭括型、尾括型、双括型のパターンがあり、さらにばらばら型(段落全体に分かれている)パターンもあります(資料参照)。

これはその段落の前後の段落に抽象的な内容が整理されていて、それに関する説明の段落になっている場合が多く見られます。中心文はどこかを考えていく過程で、こうしたことを学習していくのです。