小6算数の授業づくり「立体の体積」編【動画】

【トモ先生の算数チャンネル】第12回

小学校の算数の授業づくりをお手伝いする『トモ先生の算数チャンネル』。今回は、6年生の「立体の体積」編です。つまずきやすい円柱・三角柱・四角柱も、ココさえ押さえれば大丈夫! トモ先生こと髙橋朋彦先生が、学習指導要領に基づいた授業のポイントを解説します。

このシリーズでは、小学校高学年の算数を専門とする髙橋朋彦先生が、小ネタや道具に頼らずに、基本を大切にした質の高い授業づくりができるアイデアをお届けしていきます。

目次

縦×横×高さ⇒「底面積×高さ」と捉え直す!

今回は、6年生の「立体の体積」です。

学習指導要領にはこのように書かれています。

ア 知識及び技能

(ア)角柱及び円柱の体積の求め方角柱、円柱の体積については、第5学年で指導した立方体、直方体の場合の体積の求め方を基にして、これらの立体の体積も計算によって求めることができることを理解することが大切である。

小学校学習指導要領解説 算数編(H29年7月告示)より

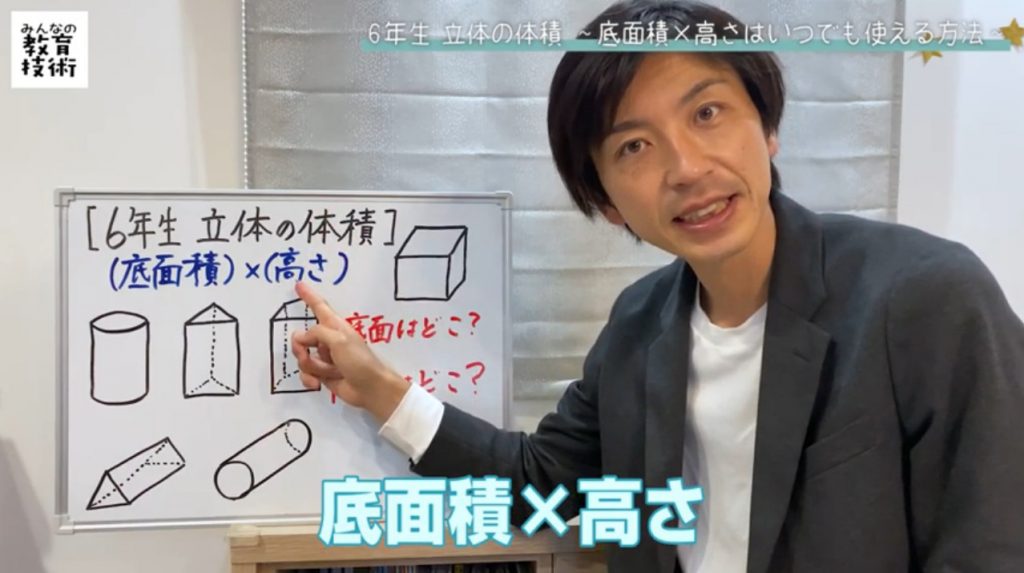

直方体の体積は、一辺が1cmの立方体を基にして(縦)×(横)×(高さ)で求めてきたが、ここでは、(底面積)×(高さ)と捉え直していく。

そのことを基にして、角柱や円柱の体積は、(底面積)×(高さ)で求めることができることを理解できるようにする。

ここでキーワードとなるのが、底面積×高さです。

5年生の頃には、立方体や直方体を使って、「縦×横×高さ」で立体の体積を求めていました。

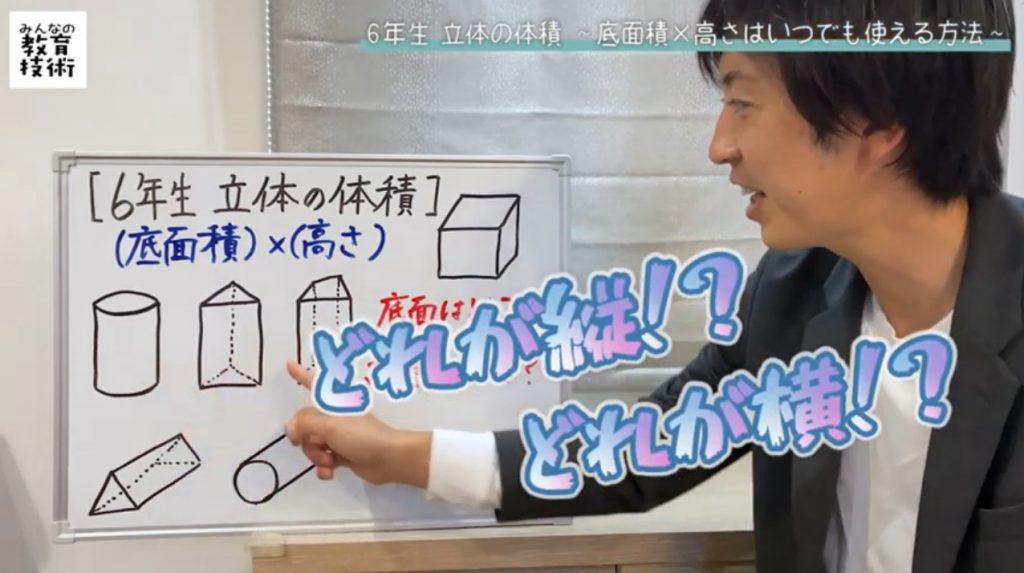

これが子供たちには難しくて、どれが縦だっけ、どれが横だっけ、とこんがらがってしまうことがあります。

確かに平面図で見る斜めの線は縦っぽくないですよね。

だから子供たちは迷ってしまうのですが、5年生では、「縦×横×高さだよ」と子供たちに定着させてきました。

しかし、6年生では、縦×横としていた部分を底面積と捉え直して考えていきます。

キーワードは「底面はどこ? 高さはどこ?」

では、なぜ、「底面積×高さ」なのでしょうか?

それは、いつでも使える方法だからです!

5年生のときに学習した「縦×横×高さ」は、直方体や立方体だったからできたのです。

立方体は一辺×一辺×一辺でわかりやすいですが、円柱・三角柱・四角柱の場合は、どれが縦で、どれが横か、というのが簡単にわかりません。

そこで、底面積×高さと捉え直すと、いつでも使うことができます。

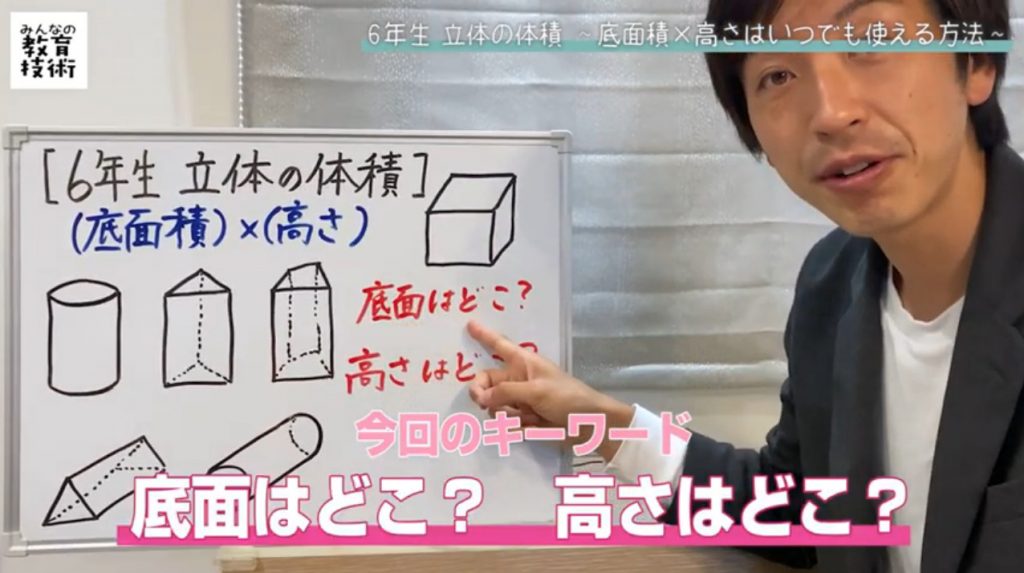

そのときのキーワードは、「底面はどこ? 高さはどこ?」です!

子供は底面がどこか、よくわからなくなってしまうので、常に底面はどこかを意識させ、次に高さを意識させます。

つまり、底面と高さをセットで考えさせるのです。