第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 水流卓哉さん(愛知県豊橋市立二川小学校教諭)

バックキャスト思考で議論する「めだま会議」の実践

〜「学級の未来」の姿から「学級のこれから」を見据える取り組みを通して〜

目次

1 はじめに

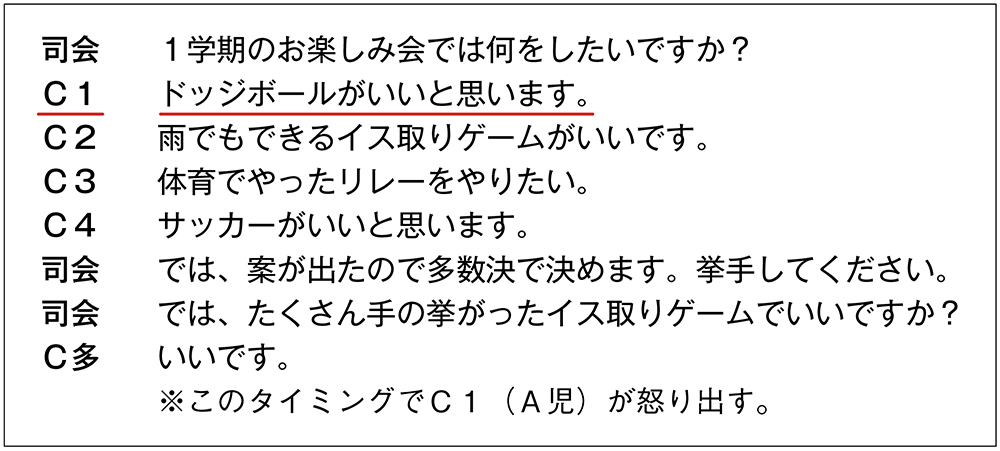

表1は、「1学期のお楽しみを計画しよう」という議題のもとに開かれた学級会である。この学級会後、C1(以下、A児とする)は、「お楽しみ会なんていやだ! 絶対やらん!」と自分の意見が採用されなかったことに腹を立てる姿が見られた。落ち着いたところでA児に話を聞くと、「去年もだけど、学級会はいつも多数決。こんな(学級会)ならやる意味ないし、やる気も起きない」と話した。「いつも多数決」という言葉からは、これまでの学級会が、活動方法の決定に向けて折り合いをつけ、合意形成を図れるようなものではなく、安易な多数決に偏っていたものになっていたと推察できる。さらに、「意味ないし、やる気も起きない」と話す姿からも、学級会の目的や話合いの方向性が、曖昧であったことがこのような結果を招いたと考えた。これらのことから、他者との関わりを通じて、新たな見方や考え方を生み出す良さを実感できるような学級会の在り方を模索する必要性を感じた。

2 「競争」から「共創」へ

上述した学級会は、筆者が担任した5年生での事例である。「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して(答申)」には、「一人一人の児童生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となることができるようになることが必要」とあり、子どもたちの社会的自立能力を育成するためにも、目的の共有や感情の共有の体験を積み重ねていく経験の必要性が窺える。そして、これらの資質・能力を身につけるためには、これまで以上に学級経営や学級活動の充実を図る必要がある。しかし、学級会に対し、添田(2017)は「時間が無くなった結果、安易な多数決で意思決定をしているという学級会が多い」と指摘し、中村(2019)は「若手教員のみならず中堅教員も「学級会」の実践知をもたない実態が捉えられた」と述べている。これらの見解からも、本学級で起きた事例は、どの学校、どの学級でも起こりうることであると推察できる。

以上のことから、安易な多数決に陥りがちな「競争」から、折り合いをつけた話合いの積み重ねによって合意形成力を育む「共創」を目指せるような学級会の方途を考案する。