低学年のやる気を引き出す7つのしかけ〈学級づくり編〉

低学年の子供たちが主体的に考え、自ら学んだり行動したりできるようになるためには、担任はどんなしかけをすればよいのでしょうか。子供たちのやる気を引き出す学級づくりのポイントを紹介します。

執筆/北海道公立小学校教諭・山田洋一

目次

①やり方を分かる方法で示そう

6月は、学級経営の最初の難関と考えられています。地域によっては運動会などの行事があったり、ゴールデンウィーク明けで身に付けたことが元に戻ってしまったり、生活に慣れてきて中だるみしてしまったり、さまざまな原因が指摘されています。

どの指摘もとても大切な視点を含んでいます。また、そこから生まれる担任の「だからきっちりと厳しく指導しなくてはならない」という感覚もよく理解できます。

しかし、ここでは子供たちのもっている不安という視点から、子供たちを捉えてみましょう。すると、次のような子供たちの思いが見えてきます。

「運動会のことを、急にたくさん覚えなくてはならない」

「覚えられなかったらどうしよう」

「きちんとできなかったらどうしよう」

「先生に叱られたらどうしよう」

そのうえ、教えてもらったことをゴールデンウィークの間に忘れてしまい、「やり方が分からない!」「先生に聞くと叱られそうだから、先生にも質問できない……」という感じにさえなっているかもしれません。こう考えてみると、子供たちには大きなストレスがかかり、やる気を起こすどころではないことが分かるでしょう。

そこで、やり方を忘れてしまっても、「大丈夫だ。なんとかなる」と子供たちが感じられるような工夫(足場的支援)を、教室にしておきましょう。

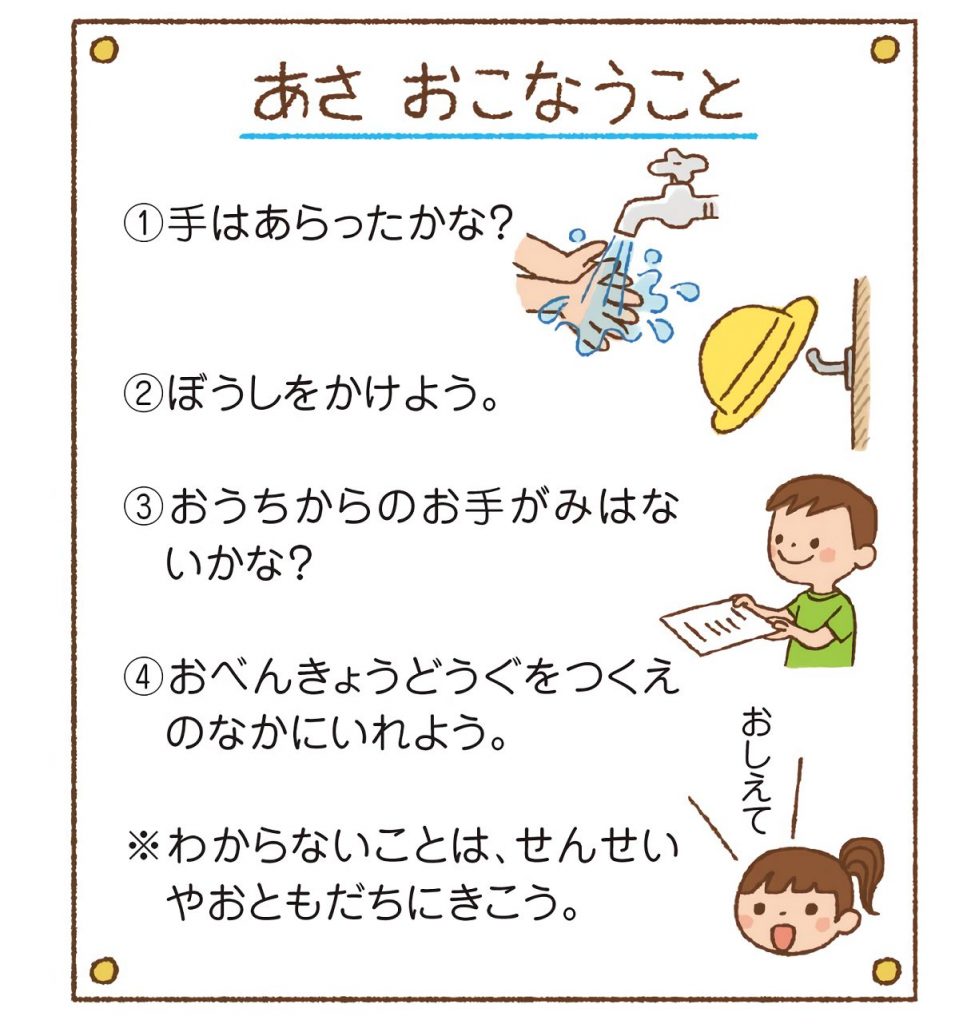

例えば、朝、教室に入ってきたら、どんな手順で何をすればよいのかを掲示物などで示しておくとよいでしょう。これによって子供たちは、不安から適応できなくなるということが少なくなります。

②成功を見えるようにしよう

子供にやる気がわいてくるときとは、そもそもどんなときでしょう。

おそらく、「成功に対する楽観的な見通し」がもてるときではないでしょうか。もしも、今まで取り組んできたことの結果の多くが、思うようなものでなければ、子供たちは自信を失った状態になって、新しいことにもチャレンジしようとは思わないでしょう。

ですから、小さくてもよいから成功体験を積み重ねることが、子供たちには大切です。

ところが、この成功体験を積み重ねることは、そんなに簡単ではありません。せっかく成功体験を積み重ねたとしても、それがどれくらいのものであるのかが記憶されにくい子や、失敗のほうが記憶に残りやすいという子もいます。

そこで、「成功を見えるようにしておく」ということが、大切です。

例えば、「1日1回、発表した」「友達に優しい言葉をかけた」などができたときには、カードにシールなどをはり、自分が、何を、どれくらいの回数、続けて成功したのかを可視化してあげましょう。