小1算数「あわせていくつ」指導アイデア《ブロックをうごかしておはなしをしよう》

国立教育政策研究所教育課程調査官の監修による、教科指導のアイディアと授業のヒントをまとめた指導計画例です。次時の授業にお役立てください。

執筆/福岡教育大学附属小倉小学校教諭・川原雅彦

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

単元名「あわせていくつ」

●本時のねらいと評価規準(本時の位置 1/6)

【本時のねらい】

2つの数量の合併の場面について、数量の関係に着目し、具体物を操作する活動を通して、加法の意味や式の表し方を理解する。

【評価規準】

2つの数量の合併の場面について、その意味を理解している。(知識・理解)

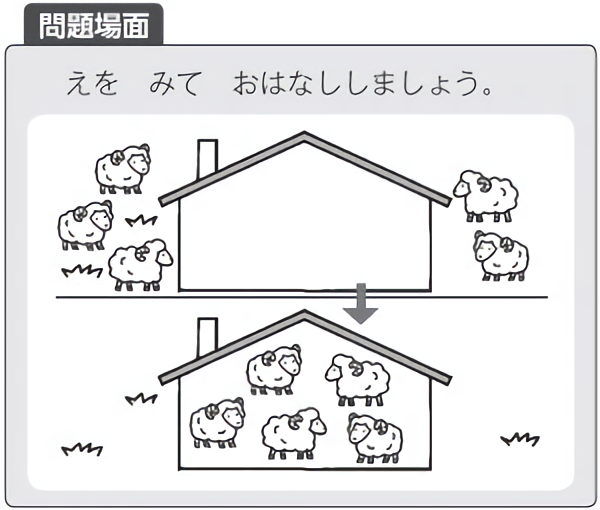

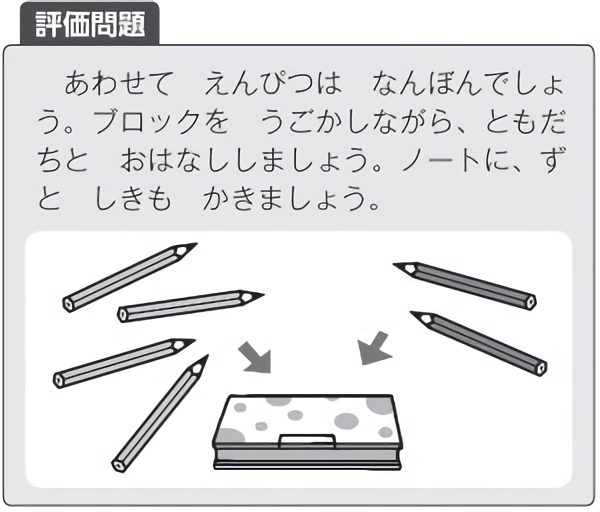

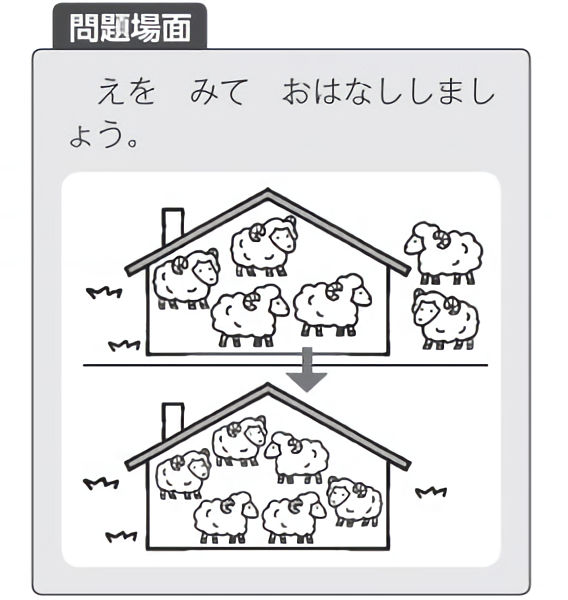

(上半分の絵を見せる)この絵を見てお話ができますか。

ひつじさんがいます。

左には3匹、右には2匹います。

お話は、まだ続きますよ。(下半分の絵も見せる)続けて、お話ができますか。

ひつじさんが、みんな小屋に入っています。

小屋に入ったひつじさんは、合わせて何匹になったか、数えてみましょう。(全員で確認する)友達同士で、ブロックを使ってこのお話をしましょう。

本時の学習のねらい

ぶろっくを うごかして おはなしを しよう。

【見通し】

友達にお話をするとき、ブロックをどのように使ったらよいですか。

今までの勉強の時と同じように、ひつじさんの上にブロックを置きます。

ブロックを、動かしたらいいと思います。

なるほどね。今までの勉強でしたように、ブロックを置いて、動かしたらいいんだね。

【自力解決の様子】

A:つまずいている子

3個と2個のブロックを置くが、その後、何をしてよいかわからない。

B:素朴に解いている子

3個と2個のブロックを置き、その総数を数えるなどして求めるが、ブロックは動かさない。

C:ねらい通りに解いている子

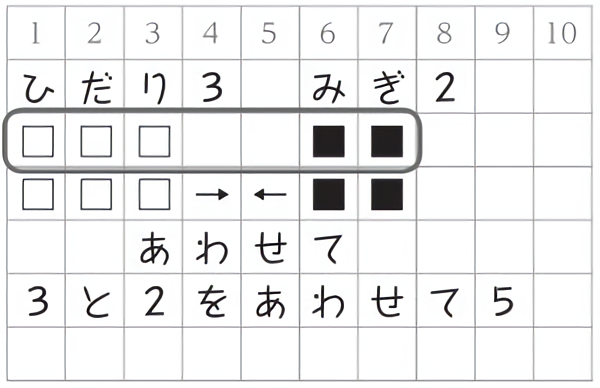

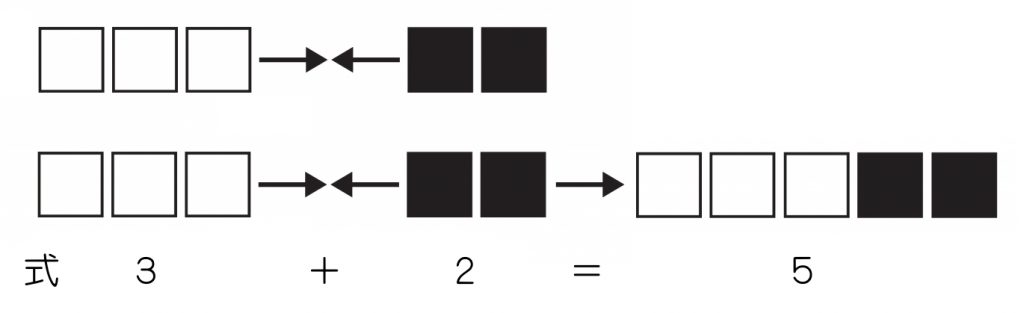

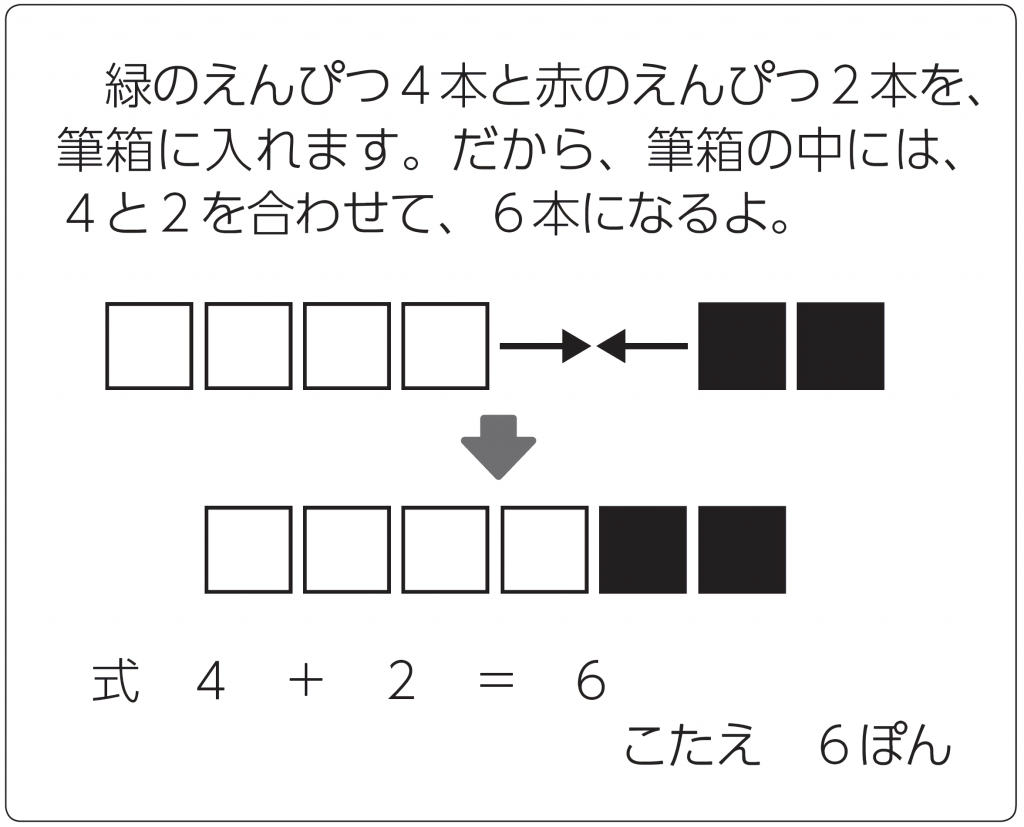

3個と2個のブロックを「□□□→←■■」のように、中央に合わせている。

【学び合いの計画】

同時に存在する2つの数量を合わせた大きさを求める場面の理解を目指します。そのために、ひつじをブロックに置き換え、ブロックを動かしながら、合併の様子を友達に伝え合うようにします。これまでの学習でもブロックを使ったことを想起しながら、「合わせる」という言葉とブロックの操作とを関連付けるようにします。

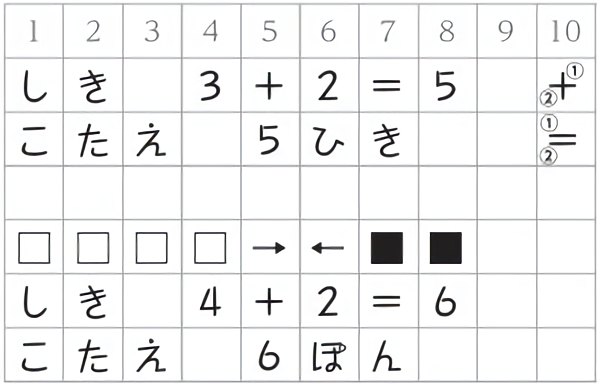

【ノート例】

【全体発表とそれぞれの考えの関連付け】

ブロックを、どのように動かしていましたか。

左にひつじさんが3匹いるので、ブロックを□□□と3個置きます。右にはひつじさんが2匹いるので、ブロックを■■と2個置きました。5匹になります。

小屋に入ったから、ブロックをこうやって(□□□→←■■)合わせました。

ブロックを動かして合わせると、お話がよく伝わりますね。何匹と何匹で合わせて何匹になりましたか。

3匹と2匹で、合わせて5匹です。

このように、合わせるときに「+」という記号を使います。そして、「3+2=5」と表します。これを「式」と言い、このような計算を「たしざん」と言います。

【学習のねらいに正対した学習のまとめ】

左右のブロックを中央にまとめる。

【子どもの感想】

ブロックを動かすと、お話がわかりやすくなると思います。

式を使うと、合わせてのお話が簡単にできます。

単元名「ふえるといくつ」

●本時のねらいと評価規準(本時の位置 2/6)

【本時のねらい】

数量の増加の場面について、数量の関係に着目し、具体物を操作する活動を通して、加法の意味や式の表し方を理解する。

【評価規準】

数量の増加の場面について、その意味を理解している。(知識・理解)

(上半分の絵を見せる)この絵を見て、お話ができますか。

イラスト/佐藤雅枝・横井智美

『小一教育技術』2018年6月号