子供の「思考力」を伸ばし高める授業づくりのコツ

子どもたちの「思考力」の高め方、伸ばし方について考えてみましょう。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、教育現場で見て気になったことについて、ズバリと切り込みます。

文/元・埼玉県公立小学校校長・稲垣孝章

目次

思考力を高める三段階の手法

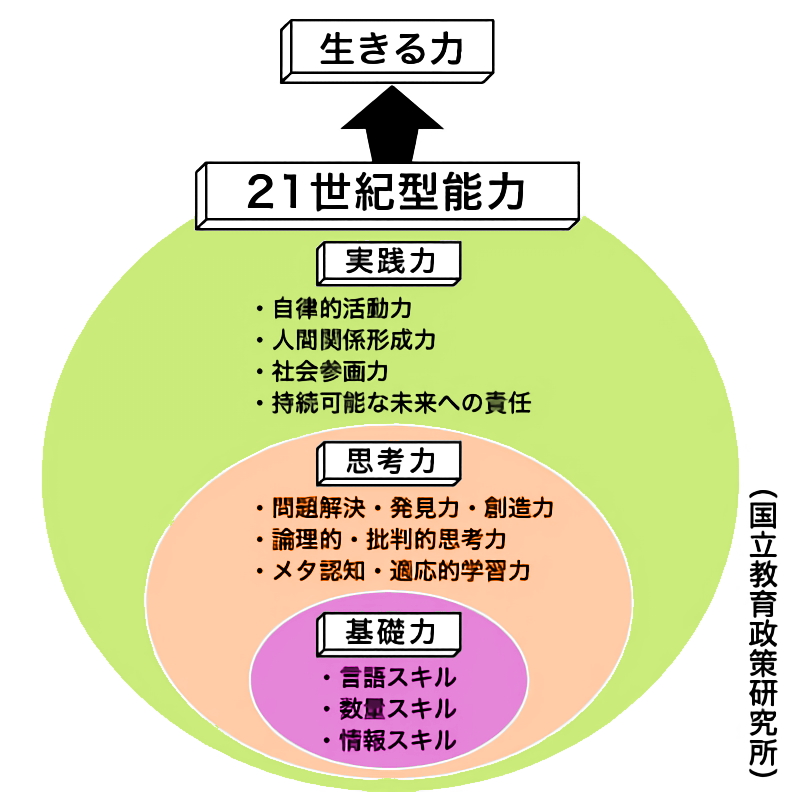

「思考力」は、今、まさに「生きる力」の育成に求められる大切な資質・能力のひとつになっています。「思考力」というこの抽象的な資質・能力をどのように受け止め、具体的にどのような手立てを講じていけばよいのでしょうか。

「21世紀型能力」は、図にあるように「思考力」を中核として、それを支える「基礎力」と、使い方を方向づける「実践力」の三層構造としてしめされています。

この中核となる「思考力」を無理なく高める方法のひとつに「セギンの三段階」の手法があります。子どもの実態に即して活用すると効果的です。具体的には、物の名前を教える時に、三段階に分けて教えるという手法です。例えば「鉛筆・ペン・筆」を見せます。

《第一段階》三つ見せて鉛筆を指し「これは鉛筆です」

《第二段階》三つ見せて「どれが鉛筆ですか」

《第三段階》三つから鉛筆を取り上げて「これは何ですか」

という「これ・どれ・何」を繰り返して思考力を育てるという考え方です。「思考力」を高めるためのひとつのヒントになる考え方ではないでしょうか。