小6体育「器械運動(マット)」指導アイデア

執筆/徳島県公立小学校教諭・中島賢一朗、徳島県公立小学校教諭・山花悟朗

編集委員/前スポーツ庁政策課教科調査官・高田彬成、徳島県公立小学校教諭・花森誠二

目次

授業づくりのポイント

マット運動は、楽しさや喜びを味わい、その行い方を理解し、基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったりすることを目的としています。しかし、得意・苦手がはっきりと分かれる運動です。そこで、すべての子供が自分ごととして学習に夢中になることができるように、行う運動の中から一人ひとりが課題を見付け、その課題解決に向けて、自己や仲間と対話しながら主体的に学習できるようにすることが大切です。

苦手意識をもっている子供には、技につながる運動遊びに取り組む時間や場を、得意な子供には、技の組み合わせや新たな課題に取り組む時間や場を設定するようにしましょう。

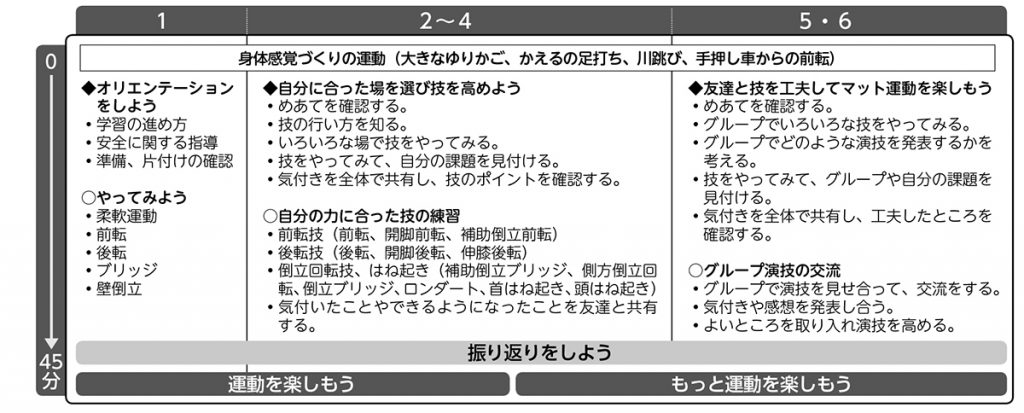

単元計画(例)

※2~4時間目は、今、自分ができる技でマット運動を楽しみます。5・6時間目は、友達と一緒に工夫してマット運動を楽しみます。

楽しむ① 自分に合った場を選び、友達と技を高め合おう

授業の最初に、マット運動につながる動きを身に付ける運動に取り組みましょう。そこでつかんだ感覚を生かして、技の習得を図っていきます。

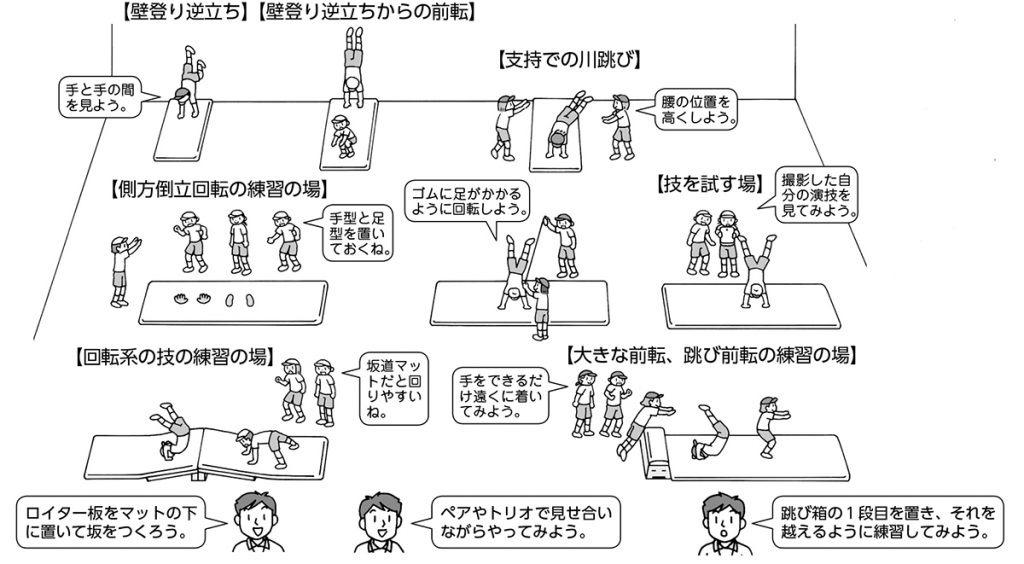

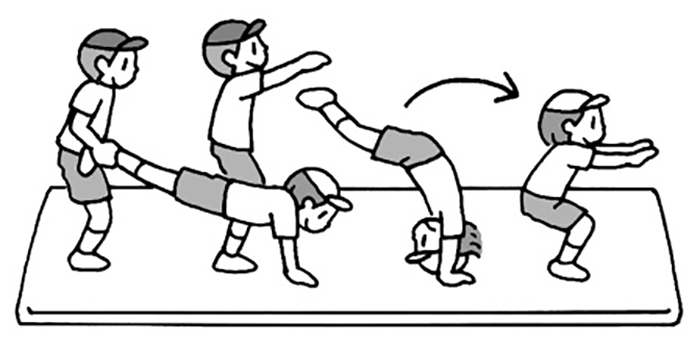

そして、様々な練習の場や用具を用意することで、自分の課題を見付けることができるようにしましょう。その際、意識するポイントを明確にして助言をしたり、友達の補助やアドバイスをもらったりしながら、安定して技ができるようにしていきます。

「できる」「できない」にこだわらず、楽しく運動ができるようにすることが大切です。

やってみよう(身体感覚づくりの運動)

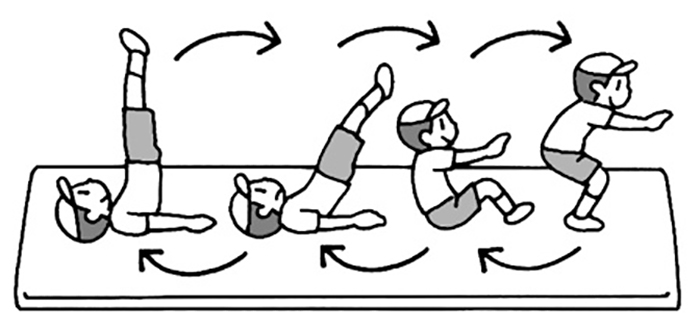

【大きなゆりかご】

かえるの足打ち

【川跳び】

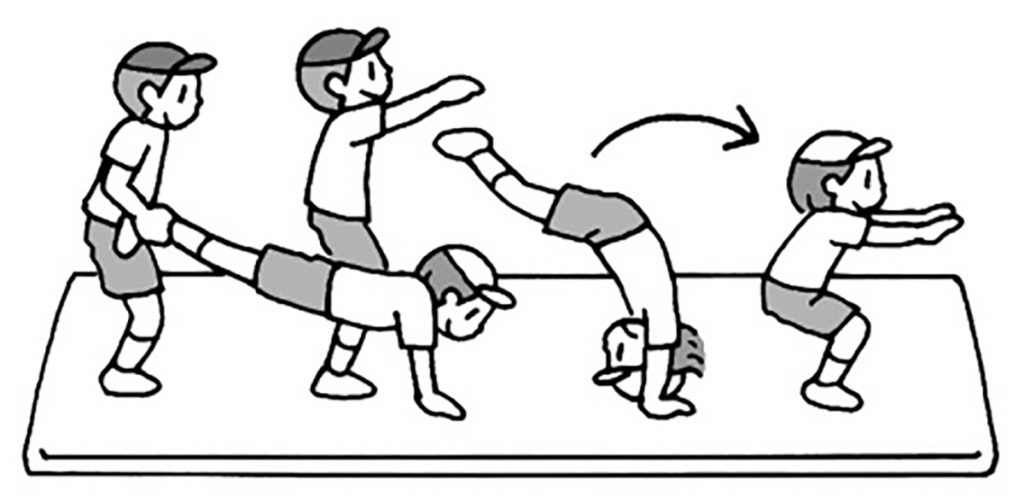

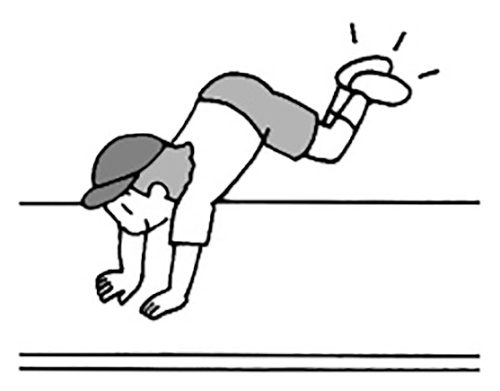

手押し車からの前転

今できる技でマット運動を楽しもう

自分の課題に合った場ごとにグループをつくり、互いに動きを確かめ合いながら活動を進めましょう。「つま先まで伸ばそう」「腰の位置を高くしよう」など、ポイントを絞って助言するといいですね。

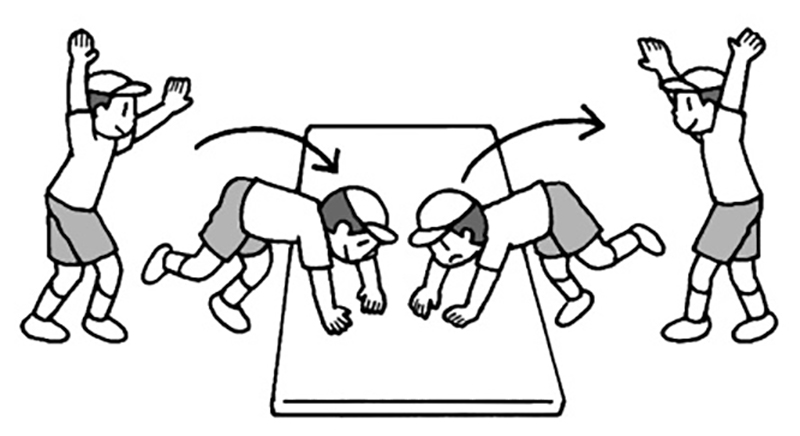

楽しむ② 友達と交流して技を高めよう(グループマット演技)

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2020年1月号より