小4道徳「どう減らす? 食品ロス」指導アイデア

執筆/山形県公立小学校校長・佐藤幸司

目次

教材を提示

教材1 恵方巻

2月の節分で、恵方巻を食べる風習が広まっています。これは、その年の恵方を向いて巻き寿司を食べると福がやってくるという言い伝えからきています。

恵方というのは、その年の福を司る

この恵方巻ですが、2019年2月には、いつもと違う意味で注目されました。節分を過ぎると大量に捨てられていることが分かり、大きな問題になったのです。食べ残した食事や売れ残った食品を無駄に捨ててしまうことを、「食品ロス」と呼びます。

農林水産省は2019年1月に、捨てられる恵方巻を減らそうと関係団体に呼びかけました。これを受け、スーパーなどは、予約した人だけへの販売を行ったり、作る量を調整したりして、食品ロスを減らす努力をしました。

教材2 食品ロスの実際(統計)

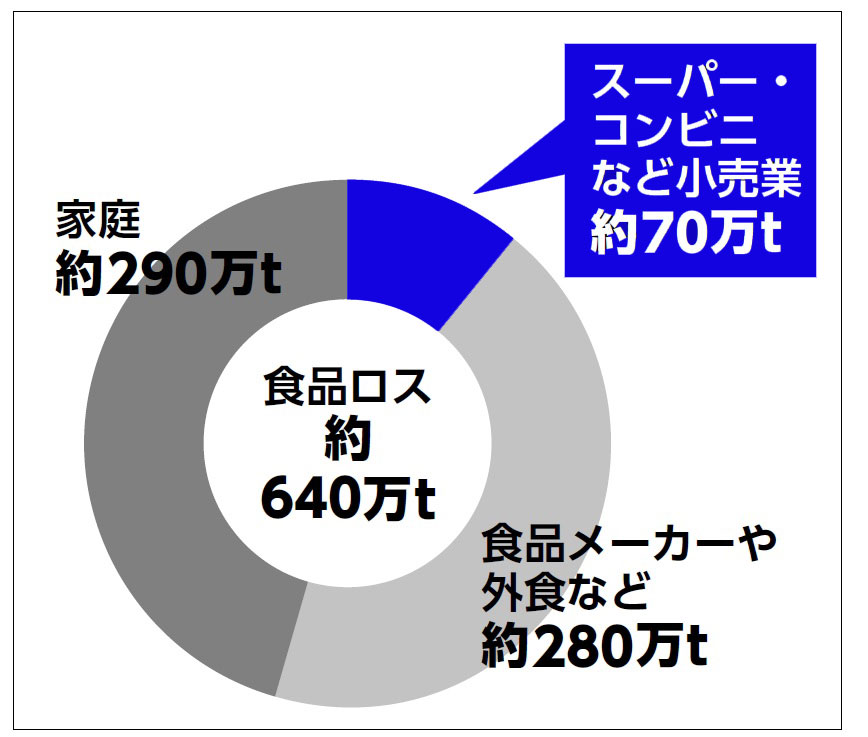

農林水産省などの推計によると、2016年度の食品ロスは、計約640万トンでした。これは、日本の全国民が毎日茶碗1杯のご飯を捨てている計算になります。

食品会社や飲食店などからは約280万トン、コンビニやスーパーなどからは約70万トン、家庭からは約290万トンです。実は、家庭からの食品ロスが一番多く、全体の約45%を占めているのです。

▼国内の食品ロス推計量(2016年度)

教材3 大手コンビニ3社の取り組み

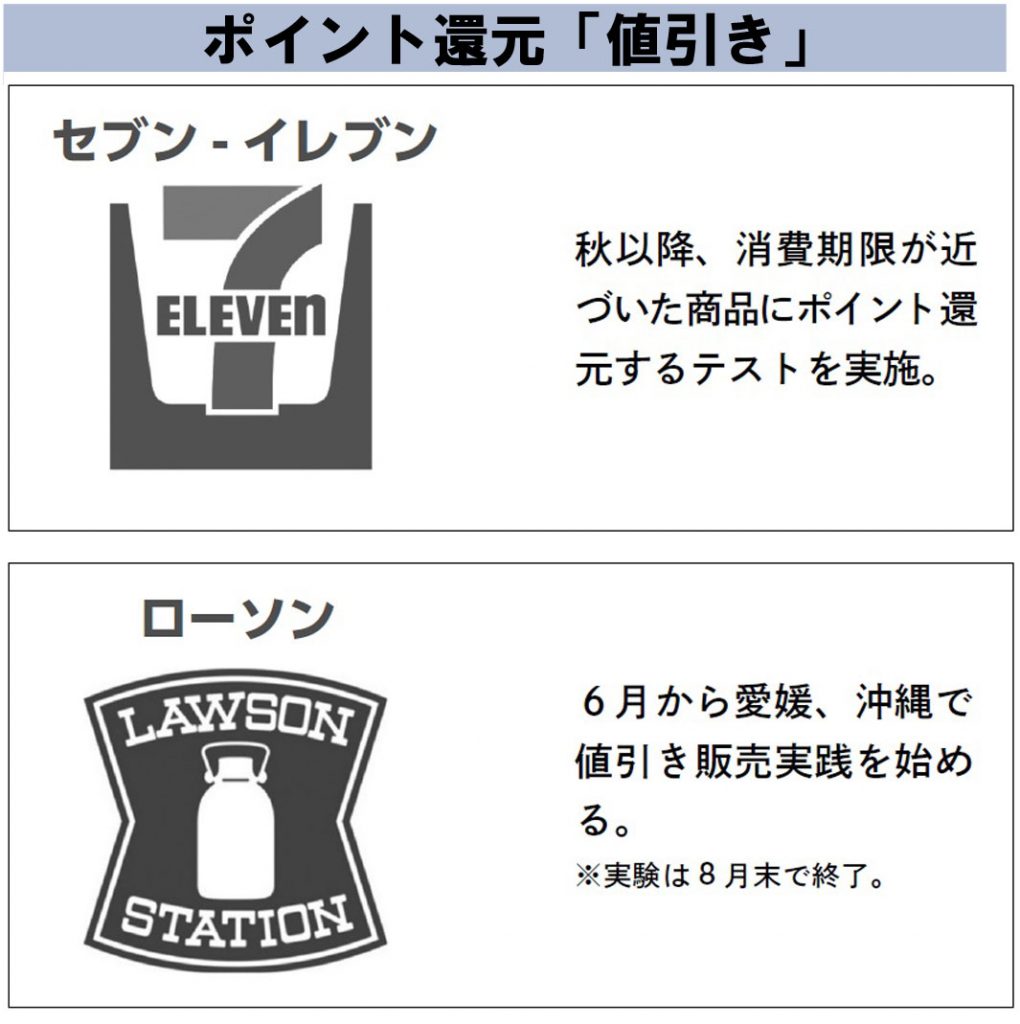

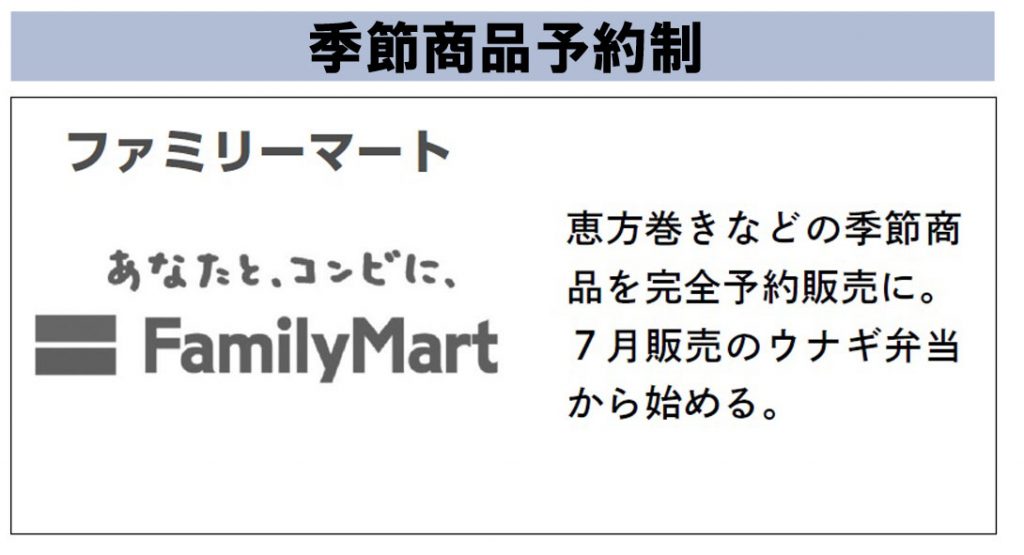

大手コンビニ3社は、食品ロス削減に向けて、本格的に動き出しました。これまでコンビニは、定価販売が特徴で、消費期限が近づいた商品は捨てるなどしてきました。売れ残った商品の処理費用も店舗の大きな負担になっていました。

このため、セブン・イレブン、ローソン、ファミリーマートの大手コンビニ3社は、それぞれ次のような取り組みを始めました。

▼大手コンビニ3社の食品ロス対策

クリックすると別ウィンドウで開きます

教材4 食品ロス削減推進法

2019年5月31日には、食品ロスの減少をめざす「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称・食品ロス削減推進法)が公布され、次のような内容が示されています。

▼食品ロス削減推進法の内容

■「食品ロスの削減」とは

まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取り組み。

■事業者(会社)の責務

食品ロスの削減について、積極的に取り組むこと。

■消費者の役割

食品の買い方や調理のしかたを見直し、食品ロスの削減に自主的に取り組むこと

■国や地方公共団体の責務

会社や家庭で余った食品を集めて必要な人に提供する「フードバンク」活動の支援を行うこと。

実際の授業展開

タイトル

どう減らす? 食品ロス

指導目標

食品ロスの現状を知り、削減する方策を考えることで、節度を守り節制を心がける態度を育てる。

内容項目

A 節度、節制

準備するもの

・恵方巻と、それを食べている家族の写真やイラスト

・国内の食品ロス推計量の円グラフ