小6理科「生物と環境①」指導アイデア

執筆/大阪府公立小学校首席・宮本純

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、大阪府公立小学校校長・細川克寿

目次

単元のねらい

生物と水、空気及び食べ物との関わりに着目して、それらを多面的に調べる活動を通して、生物と持続可能な環境との関わりについて理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主により妥当な考えをつくりだす力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ

(三次 総時数 8時間)

一次 生物が生きていくために必要なもの(1時間)

① ヒトや身近な動物・植物が生きていくためには、どんなものが必要なのか話し合う。

ヒトは、呼吸・食事、それに水分補給が絶対に必要だ。

植物は日光をあびることで、生きるための養分を、自分でつくりだすことができたね。

「人の体のつくりと働き」「植物の養分と水の通り道」の学習を振り返ることで、動物や植物が生命を維持するために必要なものとして、養分・酸素・水など容易に考えることができるでしょう。一次では、それらが生物とどのようにつながり合っているのかを、多面的に調べる学習の見通しをもつことができるようにします。

二次 生物と食べ物のつながり(5時間)

① 給食メニューから、生物と食べ物のつながりを調べる。

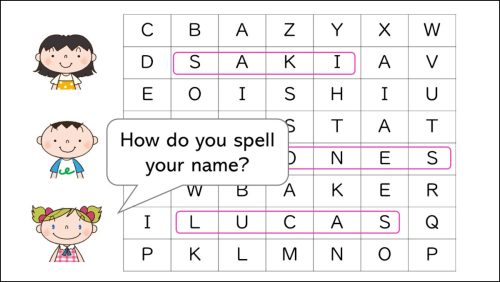

② 様々な動物の食べ物を調べる。【活動アイデア例】

③ 水中の生物の食べ物を調べる。

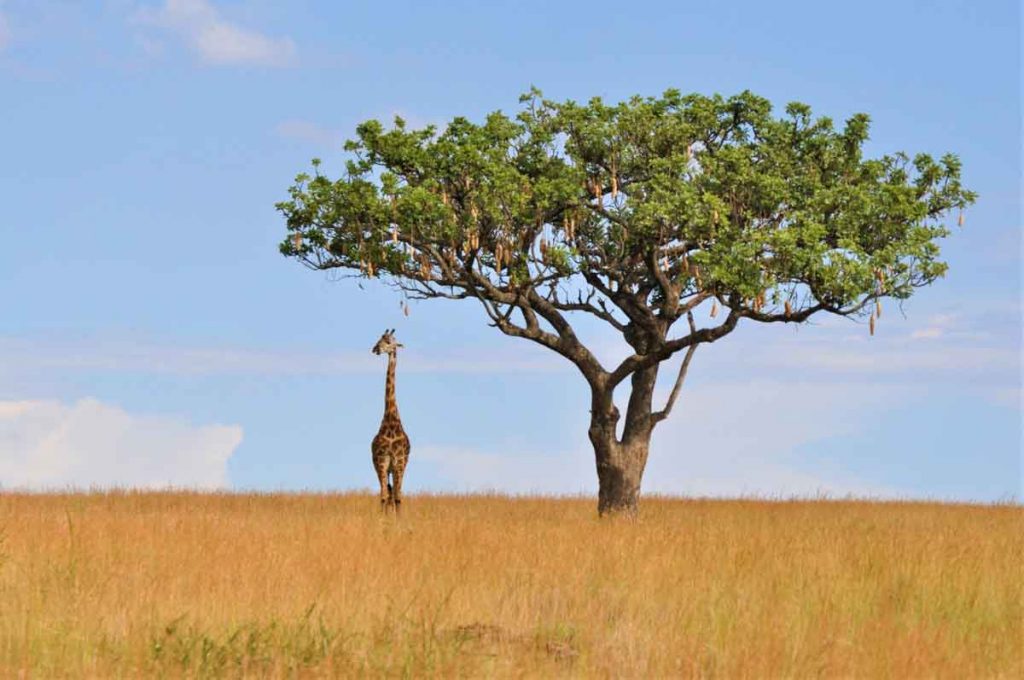

そう言えば、肉食動物や草食動物という言葉を聞いたことがあるね。

水中の小さな魚たちは、何を食べ物にしているのだろう。

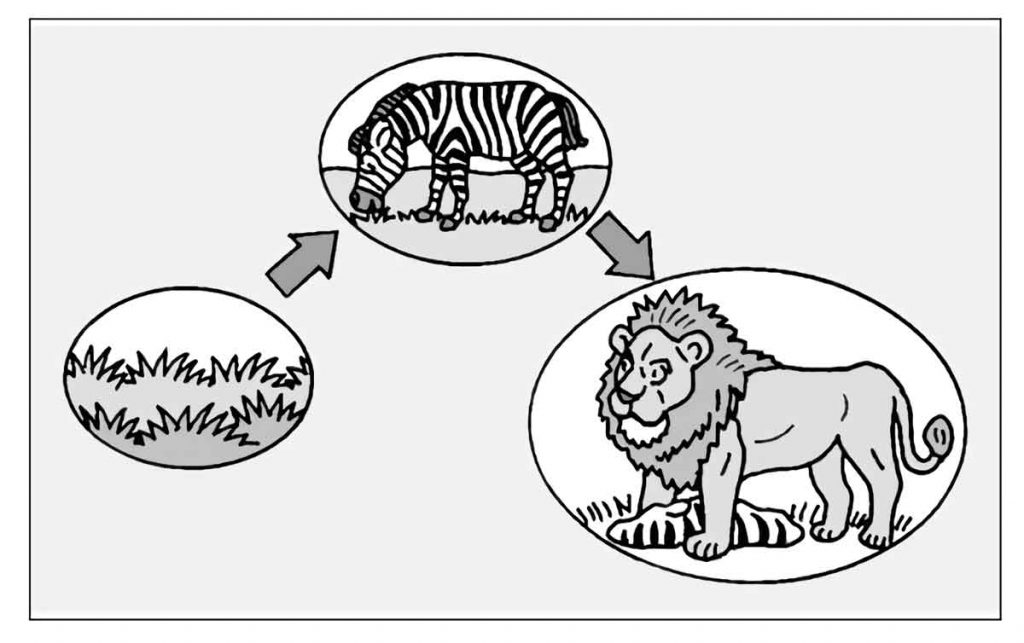

本単元は「生命」を柱とした領域に位置付けられています。子供が自然の事物・現象を、主に「共通性・多様性」といった見方を働かせて追究することが大切です。そのため、様々な動物の食べ物や異なる環境での生物について多面的に調べ、それぞれのつながりについて考える中で、生物の間には、食う食われるという関係があることを捉えることができるようにします。

三次 生物と水・空気のつながり(2時間)

① 生物と水のつながりを調べる。

② 生物と空気のつながりを調べる。

水も空気も、生物の間を行ったり来たり、ともにつながり合っているんだね。

観察、実験が行いにくい内容です。子供の理解の充実を図るために、映像や模型、図書などの資料を有効に活用しましょう。また、水の循環や酸素、二酸化炭素の出入りを図などで表現して考えたり、説明したりする活動を取り入れます。

単元の終わりに期待される振り返り

普段、私たちが食べている物の元をたどると、すべてが自分で養分をつくりだす植物にたどりつくんだ。こうして、つながっているんだね。

それぞれの生物が、よりよい環境で生きていくには、どんなことに気を付ければよいのだろうか。

今すぐ、僕たちにできることって、何かあるかな。

活動アイディア

資質・能力の育成を目指して!

給食のメニューや昨日の夕食など、身近なものから問題を見いだすことで、主体的に問題を解決しようとする子供を育成しましょう。また、自分が調べたことだけでなく、他者が調べたことも共有していく中で、生物どうしの関わりを多面的に調べ、考察することでより妥当な考えをつくりだし、表現できるようにしましょう。

授業の展開例

イラスト/高橋正輝、横井智美

『教育技術 小五小六』2019年7/8月号より