小2算数「たし算のひっ算」指導アイデア《繰り上がりのある2位数+2位数の計算》

執筆/福岡教育大学附属小倉小学校教諭・川原雅彦

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらいと評価規準

[本時 3/10]

ねらい

数量の関係に着目し、具体物の操作や式に表して考える活動を通して、2位数+2位数で一の位に繰り上がりのある加法の計算の仕方を考えることができる。

評価規準

繰り上がりのある計算が同じ位どうしを合わせることで、それまでの計算と同じように計算できることを、具体物の操作や式を用いて考えている。[数学的な考え方]

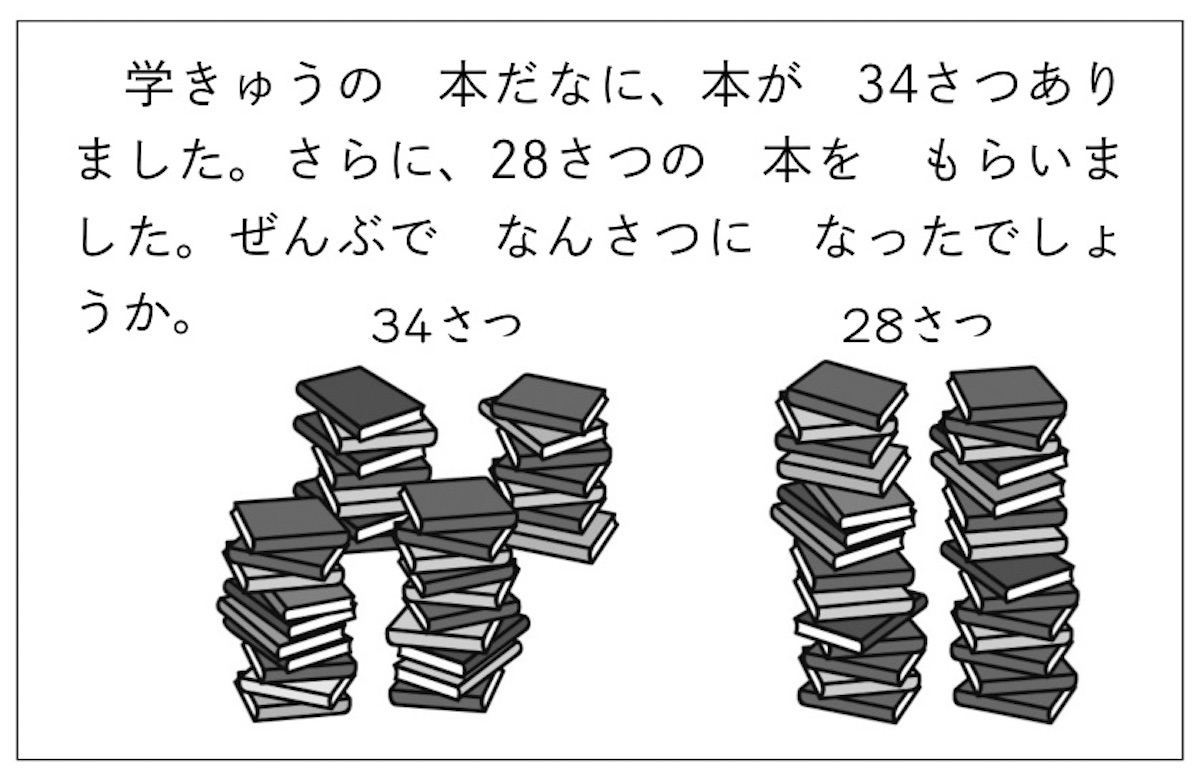

問題場面

どんな問題ですか。

本がはじめに34冊あって、28冊増えました。全部で何冊かという問題です。

そうですね。では、この問題に合った式をノートに書きましょう。

34+28

これまでの計算と今日は違うところがあります。

どこが違うのでしょう。

一の位の4と8を合わせたら12になって、10より大きくなります。どうやったらよいでしょう。

本時の学習のねらい

一の位が10より大きくなるときの筆算の計算のしかたを考えよう。

見通し

①50冊より超える。

②同じ位どうしをたす。

全部で何冊になると思いますか。

50冊を超えると思います。

どうして50冊を超えると思うのですか。

34の30と、28の20で50冊になり、 それよりも大きくなるからです。

どのように計算したらよいでしょうか。

「ひっ算は同じ位どうしを合わせて計算 する」なので、34+12と同じよう、位を揃えて書いて、一の位どうし、十の位どうしを合わせたらよいと思います。

自己解決の様子

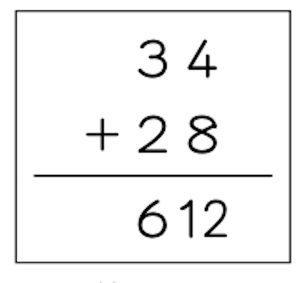

A つまずいている子

一の位にそのまま12と書き、処理ができない。

十の位への繰り上がりをしていない。

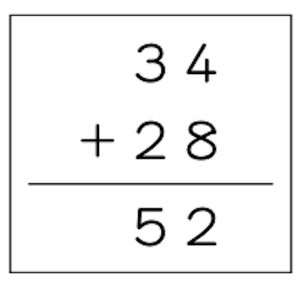

B 素朴に解いている子

既習の思考を基に、一の位の4+8、十の位の30+20 をし、同じ位どうしを合わせて計算している。

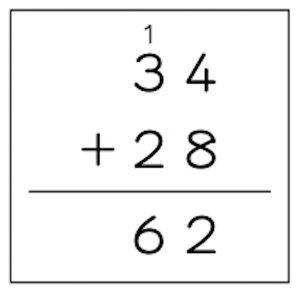

C ねらい通りに解いている子

一の位は1が(4+8)で12、十の位は10が(1+3+2)で60であることを捉えている。

学び合いの計画

イラスト/コダシマアコ、横井智美

『教育技術 小一小二』 2019年5月号より