小4外国語活動:あいさつアクティビティーの疑問に教科書編集委員が答えます

本格的に始まる小学校での外国語学習。子どもたちが楽しく学べる授業になるよう工夫したいですね。教科書だけではわからないかもしれないポイントを、小学校外国語科検定教科書の編集委員でもある元神奈川県公立小学校の長沼久美子先生に教えていただきました。

今回のテーマは、『Let’s Try!2』Unit1「Hello,world! 世界のいろいろなことばであいさつをしよう」です。

執筆/元神奈川県公立小学校教諭・長沼久美子

目次

Q.2~3ページを学習するとき、デジタル教材だけでなく教科書も使った方がいいですか?

A.ぜひ、使ってください。

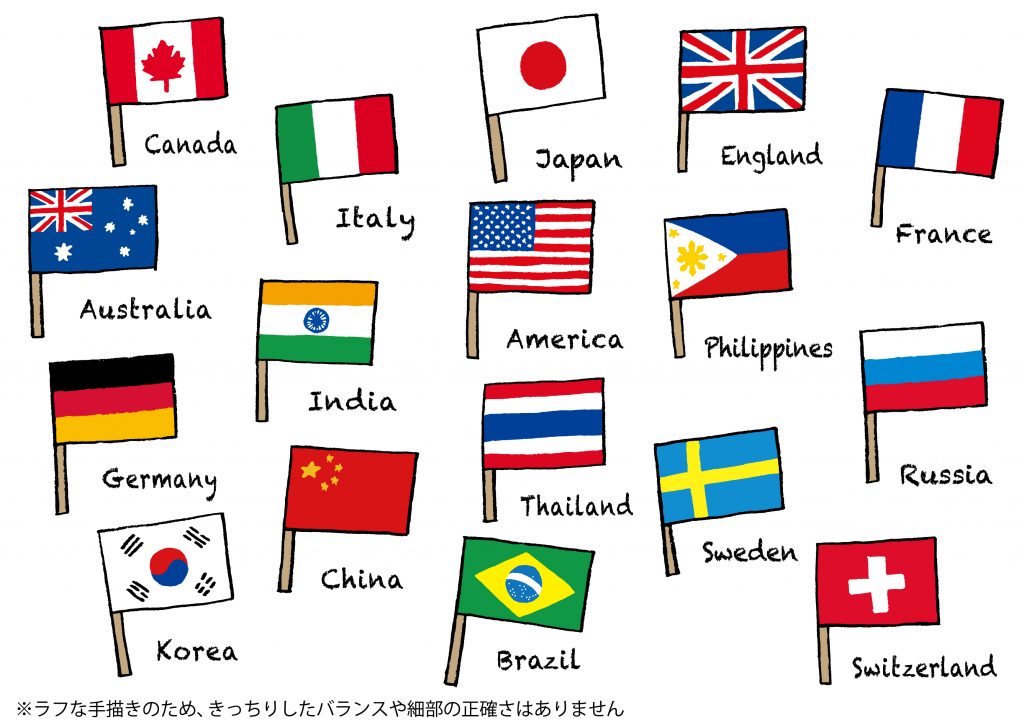

2~3ページには、アメリカや中国など、11か国の「こんにちは」に当たるあいさつの言葉と国旗が紹介されています。その中の5か国については、挨拶をする2人の様子の絵が吹き出しで描かれています。これを導入で利用します。

まずは、教科書を開き、旗を見て国名が分かるか聞いてみたり、吹き出しの文字やジェスチャーの様子から気づいたことを尋ねてみたりしましょう。

「アルファベットだ!」「漢字だ!」「見たことがない文字もある」「数字の3みたいな文字があるよ」などの発言が出てくると思います。ジェスチャーは、「頬を付けている」「手を合わせている」「お辞儀をしている」「握手をしている」などに目を向ける子どもも多いはず。紹介されている国以外に関係が深いクラスメイトがいる場合は、その子どもが活躍できるように質問してみるのもよいと思います。

映像教材では、文字を音声として聴くことができ、ジェスチャーも動作で捉えることができます。しかし、音は流れていってしまいますし、動作もその瞬間が終わると映像から消えてしまいます。子どもの中には見過ごしてしまう子もいるでしょう。だからこそ、教科書の絵をしっかり見て、確認してから映像教材を見ることで(またはその逆でも可です)、様々な気付きを生むことにつなげてほしいと思います。

教科書は、よく考えられて作られているものです。ぜひ、十分に活用してください。

Q.1人で授業をするとき(ネイティブの先生がいない場合)、何を大切にして授業したらいいですか?

A.デジタル教材を存分に活用して、教室内に英語が聴こえる時間を増やすようにしましょう。

外国語活動のデジタル教材は、日本語ネイティブの担任が1人でも十分に授業を進められるように作られています。良質な音源として利用できるデジタル教材を複数回聞く時間を設けながら、45分の中でネイティブが話す英語の音を聞く機会を増やしましょう。

子どもたちの発表を聞く場面やゲームの説明をする場面などは、日本語で進めることが多くなりがちですが、短い日本語でリズムよく授業を進めてみてください。

例えば、5ページのActivityでは、日本語でやり方を長々と説明するのではなく、教師がペープサートなどで一人二役のロールプレイを複数回見せるだけで、日本語での説明を省くことができます。デジタル教科書の音源を積極的に聞きながら行うこともできます。

(イラスト/設樂みな子)

せっかくの週1回の外国語活動の授業です。目安として、45分の授業の中で半分以上の時間、教室の中に英語が聞こえる(デジタル教材の音声の再生音や教師の発話、子どもの発話など)授業を目指してみてください。