【小5・国語「報告文を書く」】授業設計の出発点と導入——子供に《委ねる授業》のデザインと実践[第1回]〈デジタル×深い学び〉

授業を子供たちに委ねるには、教師の丁寧な準備と見通しが欠かせません。東京都西東京市立上向台小学校の内川航教諭は、「『デジタルを活用したこれからの学び』の授業では、単元計画や単元のゴール等ワークシートのイメージづくりをすること作成が勝負。準備の段階がすごく大事なんです」と話します。

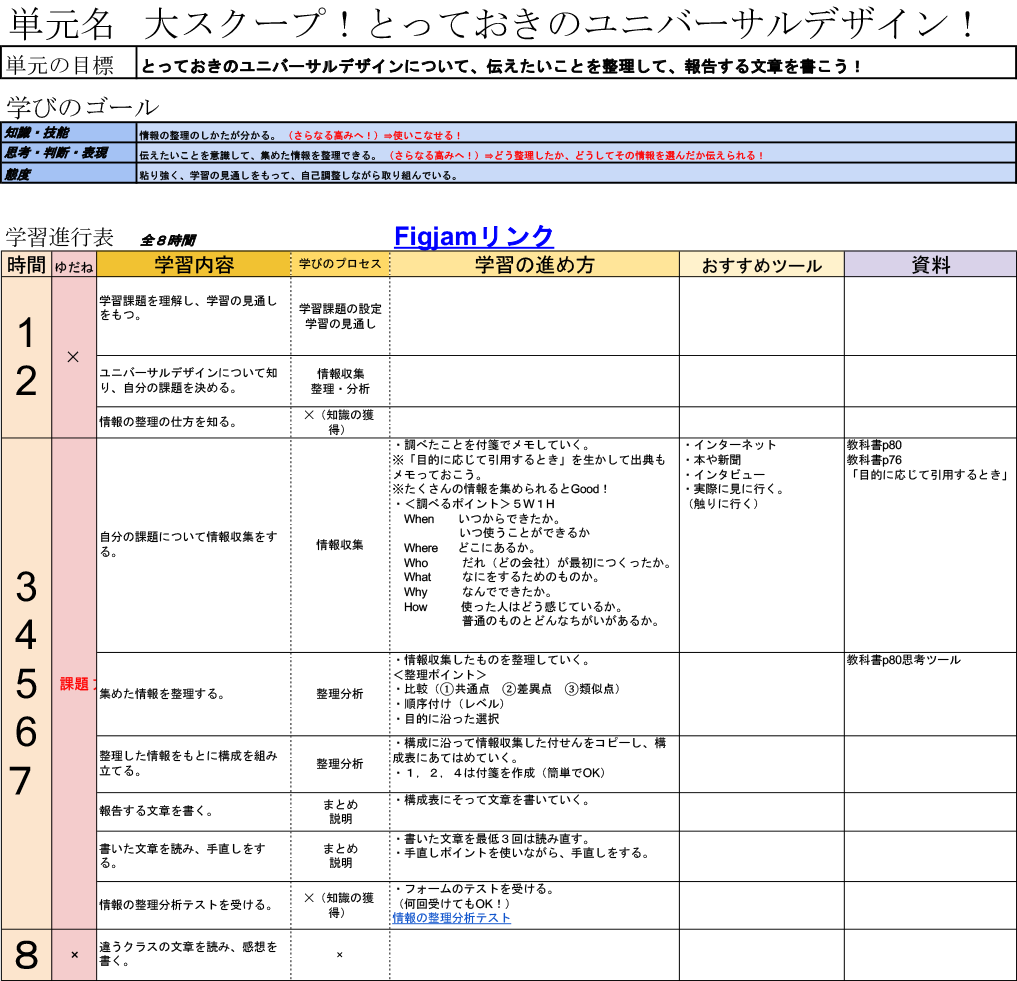

全3回でお届けする内川教諭の実践レポートでは、授業デザインを支える5つの教材——[学習進行表][導入スライド][学習用FigJam][振り返りシート][整理分析テスト]——を取り上げ、それぞれがどのように子供の学びを支援しているのかを紹介していきます。

第1回となる今回は、授業設計の出発点となる[学習進行表]、子供たちの興味を引き出す[導入スライド]、そして、学びの道筋を示す[学習用FigJam]の一部を紹介します。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の25回目です。記事一覧はこちら

東京都西東京市立上向台小学校

学校教育目標は、「人にやさしさ 自分につよさ 生き抜くかしこさ」。高学年では教科担任制を取り入れ、学校全体で「自立した学習者」という子供像の育成に取り組んでいる。

目次

[学習進行表]

授業デザインの出発点

授業デザインの初めに内川教諭が行うのは、単元の目標と、子供たちに身に付けさせたい力を明確にすることです。学習指導要領とのつながりを整理しながら、授業の流れを一つずつ描き出し、「どの場面で、どんな支援や教材が必要か」を丁寧に検討していきます。

「授業設計の段階で、どれだけ具体的にイメージできるかで、あとの授業がスムーズになるんです。しっかり準備しておくことで、授業中は子供たちの様子を見る余裕が生まれ、指導にも集中できます」と内川教諭は語ります。

学習の流れに合わせて、情報収集、整理・分析へと段階的に力を伸ばせるように構成。学習の中でいつでも理解の確認ができる「情報の整理分析テスト」を設けています。

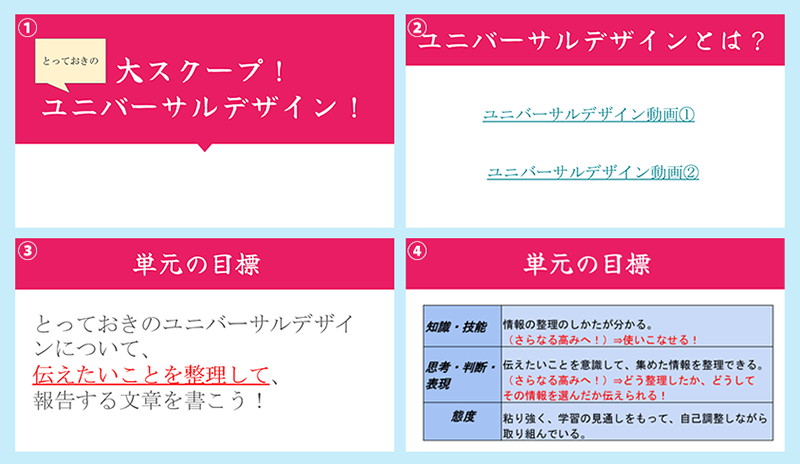

[導入スライド]

ユニバーサルデザインに出合う

この単元の導入では、まず「ユニバーサルデザイン」という言葉に不慣れな子供が多かったことから、教科書のデジタル教材や関連動画を活用して基礎知識を確認したといいます。

「最初に『ユニバーサルデザインって何だろう?』というところをしっかり押さえるようにしました」と内川教諭。そのうえで、身の回りにあるとっておきのユニバーサルデザインを紹介し、学びへの関心を高めていきました。

単元のねらいは、伝えたいことを整理して、報告する文章を書くこと。導入では「隣のクラスの友達に、自分の考えを紹介する」という目的を設定し、子供たちが学びの見通しをもって活動に取り組めるようにしました。

導入のスライドはパワーポイントで作成。スライド②には動画のリンクを設定しており、子供たちがいつでも振り返ることができるようにしています。