観察記録で理科の視点を深める「短時間でかくスケッチ」のススメ【理科の壺】

タブレットが普及して「写真で記録する」という考え方が主流になってきました。写真は短時間で多くの情報量を正確に記録できます。しかし、写真に撮って安心しただけでは、とくに理科で大切にしたい“対象をよく見ること”にはなりません。そこで今回は、あえてアナログな「スケッチ」で観察を深める方法を紹介します。スケッチをすることで否が応でも対象をよく見ることになりますが、図画工作科とは違う、理科の授業で実践する際のポイントをお伝えします。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/京都公立小学校主幹教諭・蝦名晋一

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

「何のために」「何を」スケッチする?

理科の学習では、スケッチによる観察記録を取ることが多いです。図画工作科のスケッチであれば、見たものを正確に描くことが求められますが、理科におけるスケッチはどうでしょうか。

まず、「何のために」スケッチをするのかを考えていきましょう。

第3学年「身の回りの生物」の単元を例として取り上げます。児童は、生活科の学習で、動植物を継続して観察する経験を積んできています。その経験を生かし、春にみられる植物のスケッチを行うと、児童によって同じものを見ていても表現の仕方が異なってくるでしょう。

タンポポの観察であれば、目に見える範囲でタンポポがどれくらい多く見られるのかという数に着目する子もいれば、葉の形に着目する子もいます。中には、色に目を向ける子もいるかもしれません。

そんなときは、「自分が観察した生き物を、観察カードを通して友達に分かりやすく伝えたい」という思いを引き出しながら、観察の目的を学級全体で確認する場面を設定しましょう。

その後、先ほどの観察の視点のズレを取り上げながら、「じゃあ、分かりやすく伝えるには、観察カードにはどんなことをかいた方がいいかな」などと問いかけることを通して、観察するときにはどんなことに気を付ければよいかを、児童と一緒に確認していきましょう。

次に、継続した観察記録が進んでくると、「どのくらい成長しているのだろう」「成長して、どの部分が変わったのだろう」という問いをもちながら、児童は観察に取り組んでいくことになります。

そうすると、次に大切にしたいのは、変化した部分に着目した記録です。

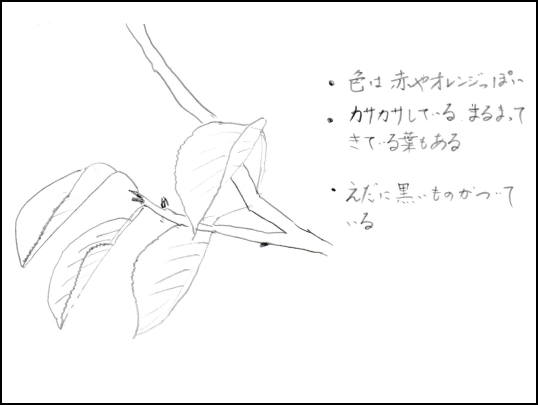

第4学年「季節と生物」では、年間を通してサクラなどの落葉樹を観察することが多いと思います。このとき、葉の数や大きさ、色が変化したことが分かるよう、葉の部分をアップの視点で記録したほうが、サクラの木全体を記録するよりも、季節による植物の変化が分かりやすくなります。

そのためには、一人一人が観察の記録をする前に、「前回と変わった部分はどこですか」などと児童に問いかけ、「葉の部分が変わった」「大きくなった」などの気付きを引き出しながら、学級全体で観察の視点を明確にしていくようにしましょう。

色鉛筆は使わない! 短時間で観察カードをかくコツ

観察カードをかく活動に取り組むとき、丁寧にスケッチしたいという児童がいると、どうしても30分以上時間がかかってしまうことがあります。しかし、観察カードをかく目的が、「植物が成長して、どのように変化したのかを捉える」ことだとすると、観察カードをかくのは変化を捉える手段の一つのため、あまり多くの時間を割きたくないのが本音です。そこで、短時間で観察カードをかくコツを紹介します。

まず、先ほども紹介したように、スケッチする活動の前、2~3分を使って、事前に観察の視点を明確にしておきます。

どの部分に着目すればいいかという観察の見通しがもてれば、「何をかくか」が明確になり、すぐに観察、スケッチの活動に取り組むことができます。

また、観察記録をするときには、色鉛筆をあえて使わないようにすることも大切です。

児童は色鉛筆を使って表現したいと考えますが、自然界の色は色鉛筆にある色で表現することが難しく、「何の色で塗ろうか」という色選びに時間を要してしまう恐れがあります。そのため、色鉛筆を使わずに、「濃い緑色」「黄色と緑色が混ざったような色」などと言葉で表現させるようにしましょう。

また、スケッチだけで表現するのが難しい部分がある場合も、「つるがアサガオみたいに巻き付いている」「花に細かい黄色の粉がついている」のように、言葉で補足説明がつけられると、より詳細な観察記録になってきます。