子供たちと読みたい 今月の本#8 こんな図書館、行ってみたいね

全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子先生にすてきな本を紹介していただく連載です。8回目のテーマは、「こんな図書館、行ってみたいね」。読書の秋にふさわしく、図書館のあれこれ、ちょっと変わった図書館、とてもすてきな図書館を紹介する本が登場します。子供たちが図書館や本の楽しさに興味をもつきっかけにつなげてください。子供たちの1人読み、先生が読む、読み聞かせなど学級の実態に合わせてください。

監修/全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子

目次

絵本

「図書館」に関する様々な絵本があります。未来の夢につながった図書館、戦争下の図書館、図書館の仕事など、いろいろな視点から図書館の楽しさが広がるでしょう。

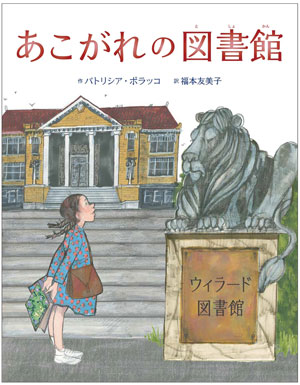

『あこがれの図書館』

作/パトリシア・ポラッコ 訳/福本友美子

さ・え・ら書房刊(発行:2024年)

1人の図書館員さんと1冊の大きな鳥の本。その図書館には、将来の夢につながる出合いが待っていました。作者パトリシア・ポラッコが、絵本作家への道を進むきっかけとなった大切な思い出を描いた自伝的絵本です。

石橋先生のおすすめポイント

絵本ですが、56ページあり、文章量がやや多いページもあります。ほとんどの漢字にルビがありますが、低学年の子供には内容的にもやや難しいでしょう。中学年以上の子供にすすめるときは、ぜひ「作者あとがき」と「訳者あとがき」さらに作者紹介について、子供の実態に応じて話してあげてください。作者のパトリシアがディスレクシアや感覚統合障害などがあったことを知って読むと、図書館・図書館員・特別な本との出合いがいかに大きなものだったかが伝わります。高学年の子供はさらにパトリシアや図書館員の生き方についても様々な気付きがあるはずです。読後の感想を共有できる場があったら素晴らしいですね(中高学年向き)。

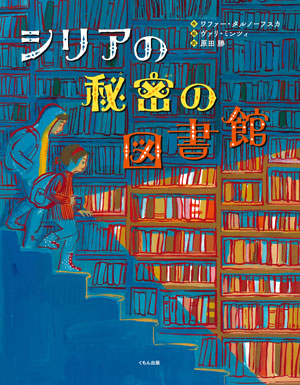

『シリアの秘密の図書館』

作/ワファー・タルノーフスカ 絵/ヴァリ・ミンツィ 訳/原田 勝

くもん出版刊(発行:2025年)

戦争が、ある日突然やってきた。本を読むことだけが光だった――。日常を破壊された人々が希望と安らぎを見いだしたのは、街から集められたたくさんの本だった――。レバノン内戦経験者である著者が、内戦下のシリアに実在した秘密図書館から着想を受けて紡いだ物語絵本。

石橋先生のおすすめポイント

まず表紙を見せて、気付いたことを言わせてみてください。本がたくさんあるし、題名から図書館らしいことは分かりますが、「どうして懐中電灯?」「どうして階段を下りるの?」「秘密の図書館って?」と疑問が出ると思います。その様子や子供の実態に応じて、最初から全文を読み聞かせてもよいし、最後に載っている解説や作者・画家からの文章の概要を伝えて紹介してもよいと思います。今回の記事の最後でおすすめしている『戦場の秘密図書館 ~シリアに残された希望~』(文溪堂)は内容がやや難しいので読める子が限られますが、2025年の5月に出版されたばかりのこの絵本は中学年以上なら理解できます。ぜひ世界地図と共に紹介してください(中高学年向き)。

『はたらく図書館』

写真/吉田亮人 著/矢萩多聞

創元社刊(発行:2024年)

朝から晩まで、1つの職業の人に張り付いて、その仕事や暮らしぶりを見つめた写真絵本シリーズ。本書は、図書館の仕事に密着しています。「はたらく」ことの意味を考えてみましょう。

石橋先生のおすすめポイント

子供たちが日ごろ身近に感じる学校図書館。それに対して、公共図書館の存在は少し距離感があるかもしれません。そんな公共図書館の裏側の様子や司書さんの働きぶりが分かる絵本です。ぜひ、子供たちが使っている公共図書館と比べながら読んであげてください。写真絵本ですが、やや小さめな本ですので、読み手の近くに子供を集める、書画カメラを使う、後で自分で手に取れる時間を確保するなどの工夫をしながらすすめてください。カウンター奥の部屋での作業やお弁当を食べる司書さんの写真もあり、「はたらく」司書さんと図書館に詳しくなれるのが魅力です(全学年向き)。

図鑑

「図書館」に関する様々な図鑑があります。図書館の仕組みや利用方法、働いている人、歴史など、図書館についての興味が広がります。図書館を活用して、調べ学習の達人に!

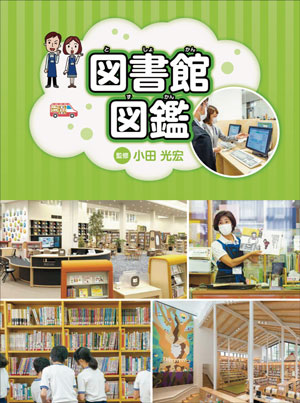

『図書館図鑑』

監修/小田光宏

金の星社刊(発行:2021年)

図書館の仕組みや役割、本の分類方法、働いている人、利用方法などの情報を、豊富な写真と分かりやすい図表で紹介! 学校図書館・公共図書館を活用した調べ学習の仕方が分かる1冊。各地のユニークな図書館も多数掲載。

石橋先生のおすすめポイント

平成29年度の「小学校学習指導要領総則編(7)学校図書館、地域の公共施設の利活用」でも明記されているように、地域の施設を活用することが求められています。その最たるものが地域の図書館を上手に活用し、生涯学習につなげていくことだと思います。この本は6年生の「公共図書館を活用する」単元でぜひ使っていただきたい内容です。レファレンスサービスや地域資料の収集、パスファインダー、OPAC(オンライン所蔵目録)など、子供たちはもちろん、先生方も知っていると便利な情報が詳しく載っています。後半は学校図書館に関する内容です。自分の学校と比較するのも面白いですし、どんな学校図書館にしたいかを考え合う活動も組み立てられそうです(中高学年向き)。

『絵で見る日本の図書館の歴史』

監修/奥泉和久 文/堀切リエ 絵/いしいつとむ

子どもの未来社刊(発行:2025年)

図書館の前史・江戸時代までと、近代図書館ができた明治以降を、多くの図版や絵をもとに図書館の姿の変化を追います。

石橋先生のおすすめポイント

見返しが「日本の図書館に関する主なできごと」の年表になっています。大宝律令で本が集められた701年から図書館の歴史が始まることに驚かされます。日本の歴史や本、図書館がテーマのブックトークや本の紹介、図書館や情報の変遷についての探究学習でぜひ使いたい本です。「おわりに」でも触れられていますが、戦後80年の今年、AIが瞬時に答えを出す世の中でこそ、自分が求める情報が集積する図書館の意義を子供たちにも伝えたいものです。またこの本の最初に、出典・協力と参考文献の一覧があります。1冊の本を作るために、いかに多くの人や施設の協力と参考にした書籍があるのかを子供たちに見せてあげてください。著作権の意味や参考文献の書き方を学習した高学年の子供には、その意味が読み取れるはずです(高学年向け)。