小3体育「マット運動【器械運動】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小3体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「マット運動【器械運動】」の単元を扱います。

執筆/神奈川県相模原市立小学校教諭・名倉一裕

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

神奈川県相模原市立小学校校長・桂徳泰彦

目次

単元名

グルッ・クルッ・シャキッ!と技をきめよう

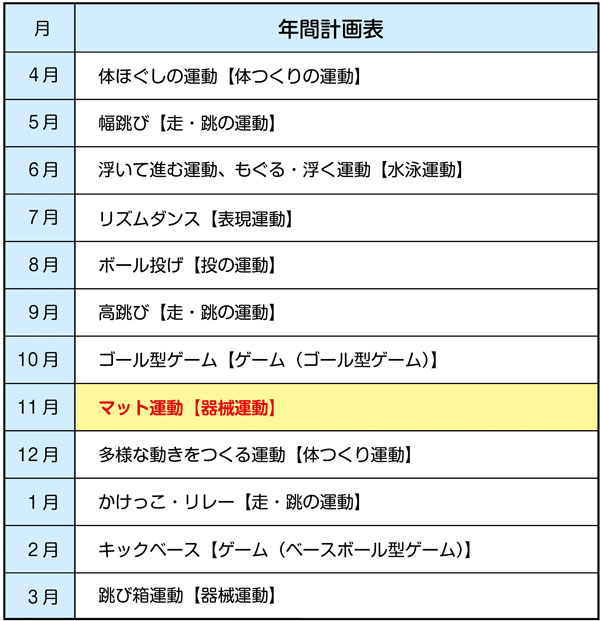

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

マット運動の行い方を知るとともに、回転系や巧技系の基本的な技ができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題を見付け、技ができるようになるための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

マット運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

マット運動は、回転系や巧技系の基本的な技に挑戦し、その技ができる楽しさや喜びに触れることのできる運動です。

②学習のねらい

易しい場で、手で体を支持して回転したり、逆さになったりする感覚を十分に経験させることで、基本的な技につながる体の動かし方を身に付けることができるようにします。また、自己の能力に適した課題の解決に向け、易しい場で繰り返し試技をしたり、友達と動きを見合ったり、教え合ったりします。

③子供の取組

子供は技ができるようになるときに楽しさや喜びを感じます。「できた」喜びは、達成感につながり、新しい技の獲得に対する動機付け(意欲付け)となります。しかし、「できる」「できない」がはっきりした運動であるため、「できない」を繰り返すとつまらないという思考に陥ってしまうことがあります。

④指導の手立て

このことから1、2年生の「マットを使った運動遊び」の場や、技ごとに遊びの要素を取り入れた場を設けることで、手で体を支持する感覚や回転する感覚など、マット運動の基本となる動きを経験し、必要な身体感覚を十分に味わってから、技につなげていきます。

⑤指導ポイント

その際に大切なのが教師の言葉がけです。子供だけでは、感覚的に身に付けた体の動きとこれから挑戦する技の動きとのつながりに気付くことができない場合もあります。そのため、教師が動きを見とり、個々の能力に適した技やその課題を伝えたり、課題に合った場を勧めたりすることで、子供が自己の能力に適した課題を見付け、その課題の解決のための活動を選ぶことができるようにします。

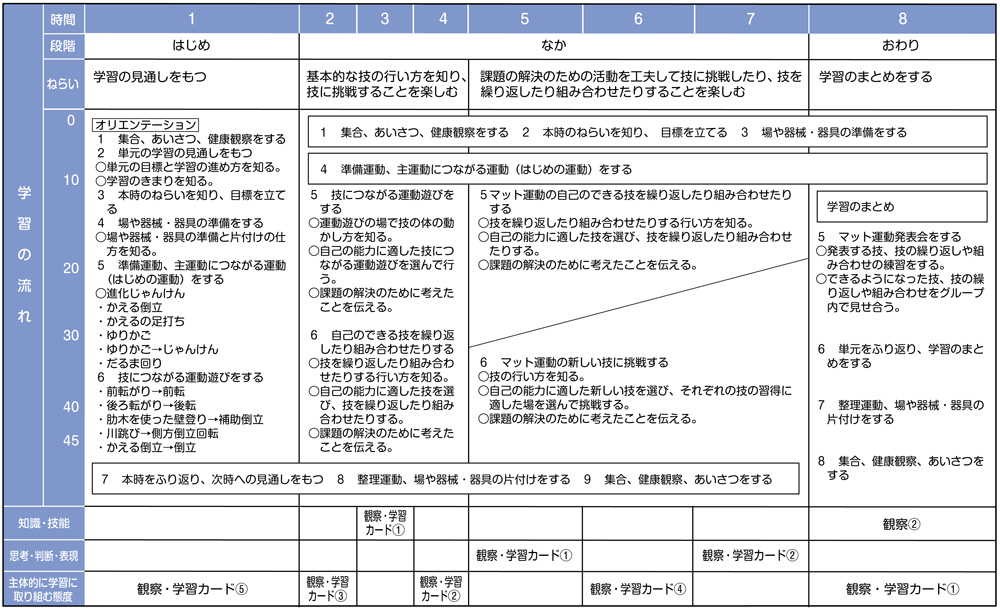

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①マット運動の行い方について、言ったり書いたりしている。

②自己の能力に適した回転系や巧技系の基本的な技をすることができる。

●思考・判断・表現

①自己の能力に適した課題を見付け、その課題の解決のための活動を選んでいる。

②課題の解決のために考えたことを友達に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①マット運動に進んで取り組もうとしている。

②きまりを守り、誰とでも仲よく励まし合おうとしている。

③器械・器具の準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。

④友達の考えを認めようとしている。

⑤場の危険物を取り除いたり、器械・器具の安全を確かめたりしているとともに、試技の開始前の安全を確かめている。