「学びのプロセス」を定着させる学習掲示――子供たちの学びを確かなものにするために〈デジタル×深い学び〉

子供たちが自分で学びを進められるようになるためには、「学びのプロセス」を日常の中に根づかせていくことが大切です。そのためには、子供たちが日々の学校生活のなかで自然と「学びのプロセス」を意識できるような環境づくりが欠かせません。

なかでも効果的なのが、教室の掲示を活用した支援(学習掲示)です。今回は、掲示を通して「学びのプロセス」を見える化し、子どもたちの考える力を支える実践事例を紹介します。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の23回目です。記事一覧はこちら

目次

学習掲示が「学びのプロセス」に与える効果とは?

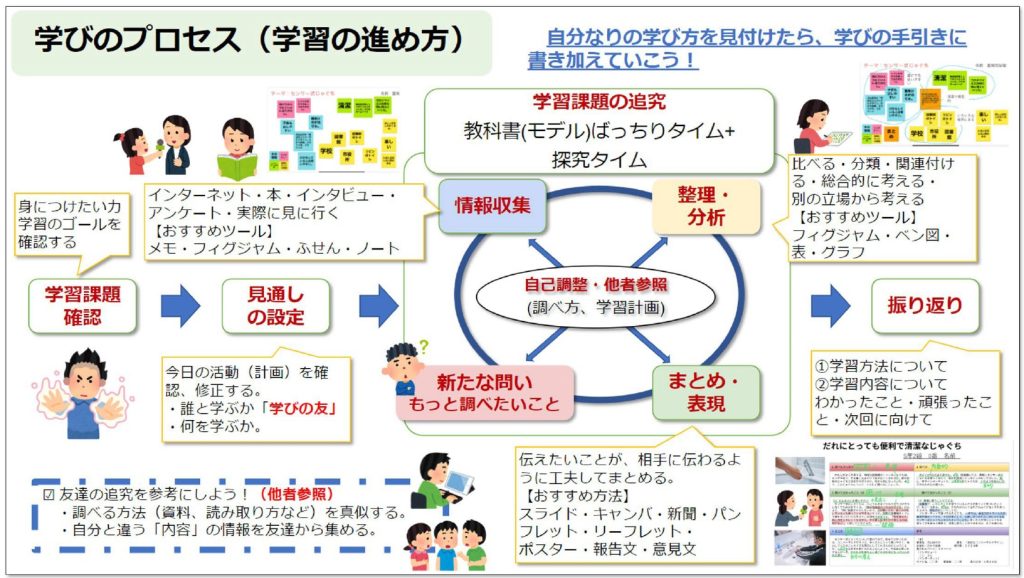

「学びのプロセス」とは、学習を進めるときの一連の流れのことです。学習課題の確認をして見通しを立て、情報収集、整理・分析、まとめ、振り返るーーこのステップを繰り返すことで、子供たちは自分の学びを深めていきます。子供たちがこの流れを意識して学習を進めるためには、それぞれのステップの意味を理解し、目的をもって取り組むことが大切です。そのためには、教室で「学びのプロセス」を掲示し、子供たちがいつでも見返すことができるようにしておくことが効果的です。

教室にこの流れを掲示しておくことで、子供たちは「今日は何に取り組むべきか」「残りの時間で何をすべきか」などを意識しながら学ぶことができます。日々の学習の中で、自分の学び方を確かめつつ、自然と学びの進め方を身につけていく手助けになります。

ここからは、実際に学校で活用されている掲示の工夫を紹介します。掲示には、子どもたちの学びを支えるものだけでなく、教員の意識づけや授業づくりの方向を共有するための掲示もあります。こうした掲示は、学校全体で「めざす授業像」をそろえたり、日々の実践を振り返ったりするきっかけにもなります。それぞれの現場で行われている掲示のアイデアを見ていきましょう。

【児童向けの掲示】

自分で考え、学びを見通す力を育てる

第4学年 社会科「ごみの処理と活用」

(西東京市立上向台小学校)

この単元では子供たちが学習問題や学習計画を立て、調べ学習を進める授業を実践しました。担任の星野洸子教諭にとっては、「デジタルを活用したこれからの学び」への初めての挑戦。つまり子供たちにとっても、「自分で学びを進める」ことへの初めての体験となりました。

星野教諭は日頃から「学びのプロセス」について丁寧に説明し、子供たちと一緒に「どんなふうに学びを進めていくか」を少しずつ共有してきました。そしてその積み重ねが、掲示というかたちで可視化されていました。

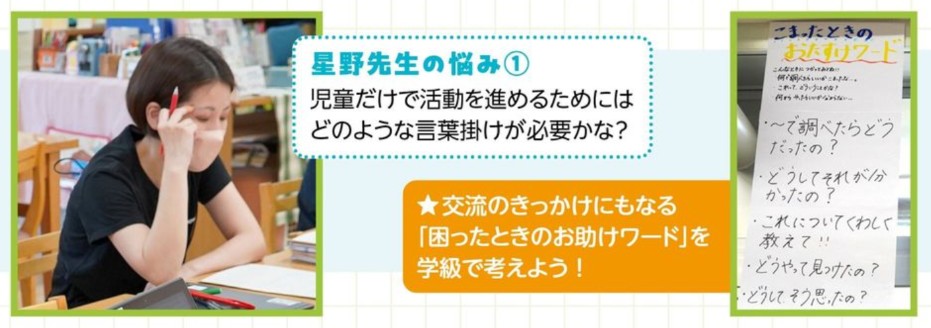

●掲示1「困ったときのお助けワード」

「どうやって調べればいいのかな?」「何から始めればいいのかな?」「これってどういうことだろう?」ーー。そんなふうに子供たちが学習中に立ち止まったとき、自分で考えたり、友達に相談したりできるようにするフレーズ集です。

困ったときにヒントになる掲示を設けることで、子どもたちだけで学びを進められるよう工夫されています。

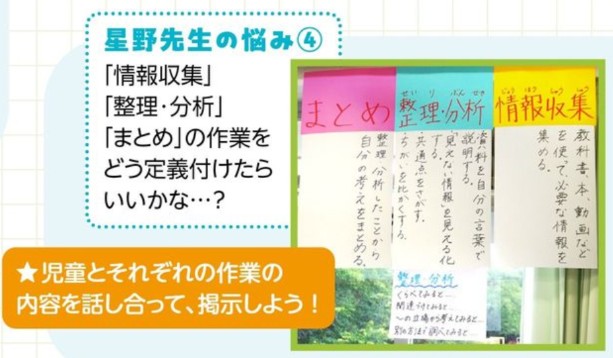

●掲示2「《情報収集》《整理・分析》《まとめ》」

「情報収集」「整理・分析」「まとめ」の各ステップで行う活動を子どもたちと話し合い、整理して掲示。「自分がどのステップにいるのか」「次はどのステップに取り組むべきか」を視覚的に確かめられるようにし、「学びのプロセス」を子ども自身が意識できるようにしています。

●掲示3「振り返り」

「振り返り」は「毎時間のふり返り」と称し、複数の記述フォーマットを掲示。振り返りのポイントを明確にしつつ、子どもたちが自分の書きやすい形式を選べるようにしています。

こうした小さな選択の積み重ねが、一人ひとりのペースや表現を尊重しながら、振り返りの質を高める支えとなっています。

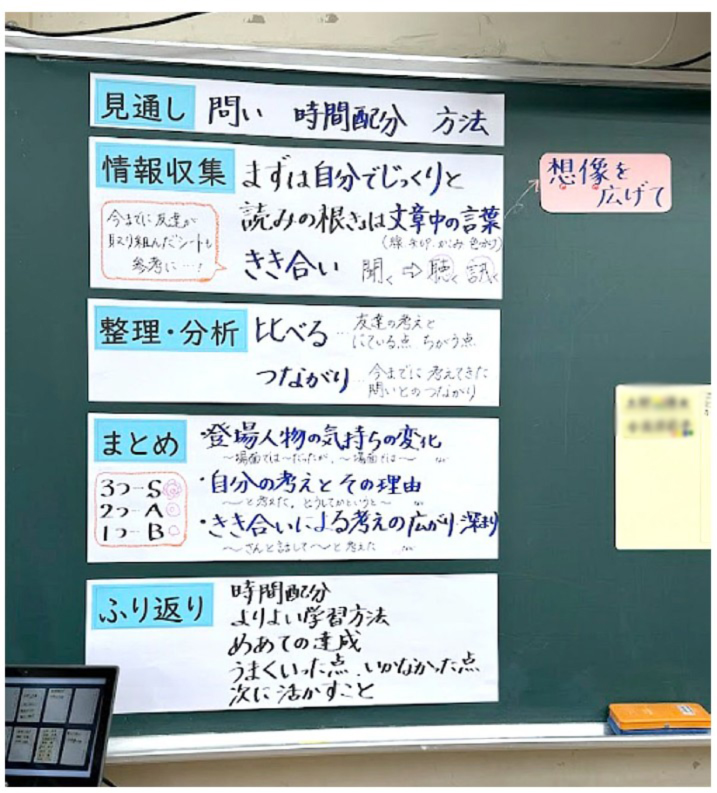

第6学年 国語科「やまなし」

(台東区立上野小学校)

台東区立上野小学校の6年生の教室には、考え方の型を支援する「思考ツール」を掲示。「比較」「分類」「因果関係」など、思考を整理する方法を図解で示し、学習中にいつでも立ち戻れるようにしています。子供たちは、掲示を見ながら自分の考えを整理したり、友達の意見とつなげたりする手がかりとして活用しています。