「3年生では、表現の正確性を上げていきたい」【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #48】

前回は、今年11月に開催される全国英語教育研究団体連合会の全国大会(和歌山県大会)で、実演授業を行うみなべ町立南部中学校の虎伏泰資教諭に、授業づくりの考え方などについてお話を伺いました。最終回となる今回は、その考え方を象徴する3年生の授業づくりについて、指導案例を基に具体的に伺っていきます。

虎伏泰資教諭

目次

3年生には受験を意識した内容を取り入れている部分もある

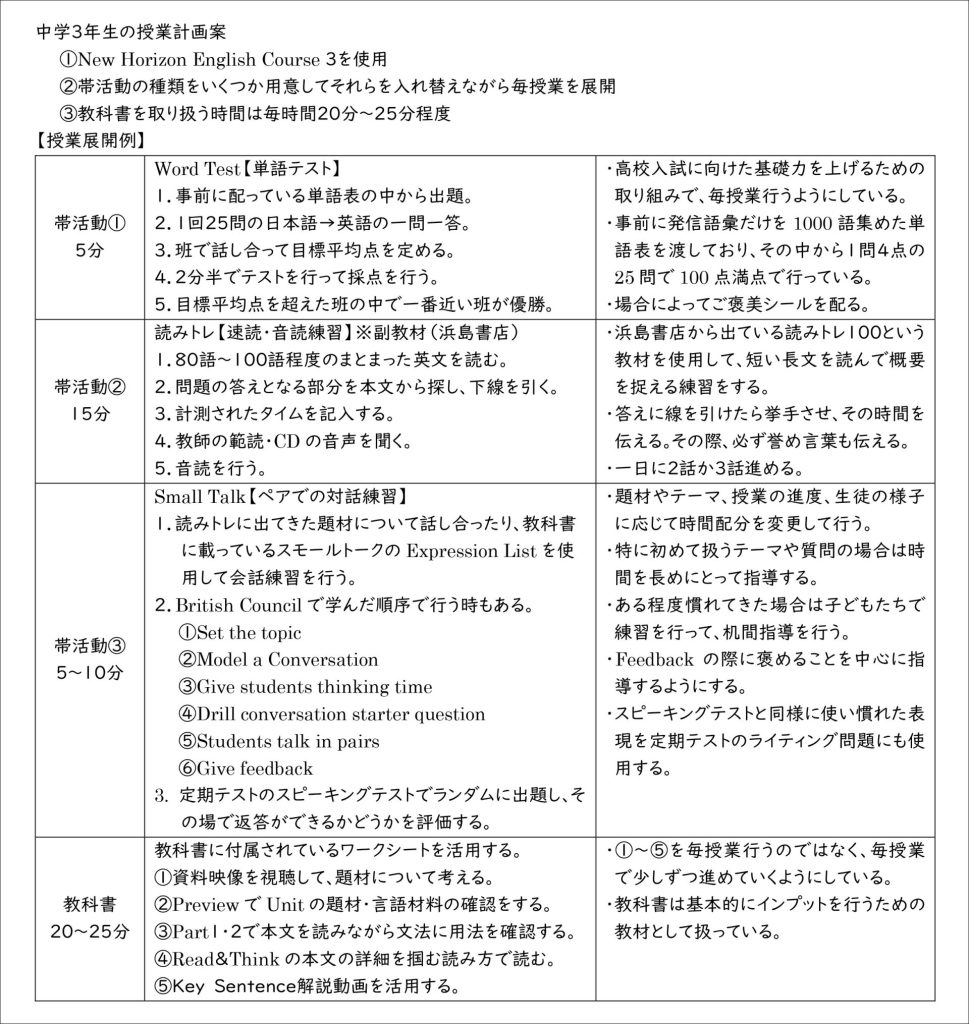

初回に紹介した1年生の指導案例同様に、インプットの質と量を増やすために、短時間の帯時間で構成していくという基本的な考え方は3年生でも変わりません。ただし、多くの単語に触れる機会をつくったり、短時間に多くの文章を読み、話の概要をつかんだりするなど、受験を意識した内容を取り入れている部分もあると虎伏教諭は話します。

「1年生から、話すこと(=聞くこと)をたくさんやってきているので、3年生では、表現の正確性を上げていきたいということを意識しています。会話に慣れてどれだけ話せるようになっても、正確に自身の考えを伝えるためには、言いたいことを正確に表せる単語を知っているかどうかが重要です。それがあれば、より的確に表すことができ、説明が短くて済みます。

余談になりますが、ハワイ時代の友人やALTの先生と話していると、『日本語には敬語があるけれども英語には敬語がない』と言われるが、そうではないという話になったり、それは違うという話が出たりします。日常使うような言葉と同じ意味の言葉で上位互換となるような言葉を使うことが敬語(丁寧語)になるというわけです。

(それが学問的に正しいかどうかは置くとしても)私自身が英検の準1級をとったときに苦労したのも単語でした。『この単語は(私が使い慣れた)もっと簡単な単語でもよいのにな』と思っても、それは子供が日常で使うような言葉だったのです。ですから、より的確に、より質高く表現していくために(高校受験も視野に入れると)一定の単語力が求められます。

そのため、3年生の指導案例の最初に入っているのが、日本語→英語のWord Testです(指導案例参照)。子供たちには年度当初の授業で、(受験も考慮し)必要な発信語彙1000語を冊子に印刷して『今日は1〜25番、次は26〜50番というように、毎回25問ずつ出題するよ』と話してあります。それを毎時の宿題と考えて事前に準備させています。それを2分半程度の短時間に小テスト感覚でやり、採点するのです。

その際、4人の班でそれぞれがその日の目標点を出し合い、班全体のテスト目標点の平均点を決め、設定した点を超えたグループの中で最も目標点に近い班が優勝というものです。単純に平均点の優劣を競わせることも考えたのですが、英語が苦手な子供が『自分が平均を下げている』と思うと自己肯定感を下げる危険性があるので、平均点を設定させることにしました。もちろん、班ではなくペアで行ってもよいのですが、どのように実施するのがよいか、やり方を試してみる意味で、今年は班単位で行っています」

ちなみに目標を決めることによって、自分自身の学びの状況を的確に把握するとともに、それよりも少しだけ高くなることを求めて、少しずつ成長を促す意味もあるようです。

(指導案例)