【特別対談】知っておきたい「単元内自由進度学習」の準備・支援・評価

校内研究のテーマを「単元内自由進度学習」にして、研究5年目に入り、さらに研究を深めている東京都目黒区立中目黒小学校。研究主任・三枝剛先生と研究副主任・和田崇志先生に「単元内自由進度学習」の教科の決定の仕方や事前準備、教師の子供たちへの支援、評価などについて対談していただきました。これから「単元内自由進度学習」を始めたい、興味をもっている、スムーズにいかないという先生方、ぜひ授業づくりのヒントにしてください。

目次

1 単元内自由進度学習(以下、マイプラン学習)の教科、単元について

――単元内自由進度学習を実践する場合、教科や単元はどのように決めるのでしょうか。

三枝 当校では、マイプラン学習の実施教科や単元は回数も含めて4月に決定します。マイプラン学習を実現するには、何より「学年団そろっての教材研究」が重要になります。実施単元は、子供の実態や教師の現状などを踏まえ、学年団で相談して決めます。当校は、単元内自由進度学習の研究者である佐野亮子先生に研究の指導助言をいただいていますので、実施単元の相談も行います。

当校では、マイプラン学習を年3回行います。3回行うのは、例えば、1回、マイプラン学習を行って、うまくいかなかったという経験をしてしまったら、その経験のまま学年が終わってしまいます。2回目、3回目があることで、失敗した経験を次に生かし、解決できるようにするためです。これは教師にも子供たちにも言えることです。

和田 私は当校2年目、当校で初めてマイプラン学習を実践しました。教科は、私自身が教科担任制において5年生社会科担当なので、必然的に社会科に決定しました。

単元については、今回の実践は、研究授業を6月に行うということで時期に合わせて決めました。次の「食料生産」の単元で行うかどうか迷いましたが、今回行った「自然条件と人々の暮らし」の単元のほうが子供が選択できる幅が増えると思い、この単元を選択しました。ただ、社会科については基本的に学習の流れが問題解決的な学習なので、どの単元でもマイプラン学習を行うことは可能だと考えています。

三枝 令和7年度の今年度で本校のマイプラン学習は5年目を迎えます。初年度・2年目は生活科・社会科からスタートし、3年目は、2教科同時で(低学年:生活科・国語科、高学年:理科・社会科)、4年目は、体育科(マット・跳び箱・高跳び・幅跳び・保健)・算数科(図形)・国語科(言葉の使い方など)で実践してきました。

低学年では生活科(体験活動ベース)を中心に、高学年では、社会科(調べ学習ベース)を中心に実践を始めました。2教科同時進行を組む際には、低学年では、生活科・国語科(教科横断的な組み方)を、高学年では、社会科・理科(あえて学習スタイルが異なるもの)などを組み合わせました。

今年度は、高学年教科担任制の中でのマイプラン学習の構想を行い、6年生では、国語科、社会科、体育科保健領域の3教科同時期進行マイプラン学習を実施しています。複数教科で組むメリットは、子供の立場から捉えると、委ねられる時数が長くなることや、他者との比較による学習の遅れが顕在化しないことなどが挙げられます。

2 マイプラン学習の教師の準備について

――マイプラン学習を実践する場合、先生方はどのような準備が必要でしょうか。また、必要な担当や決め方はどのようにするのでしょうか。

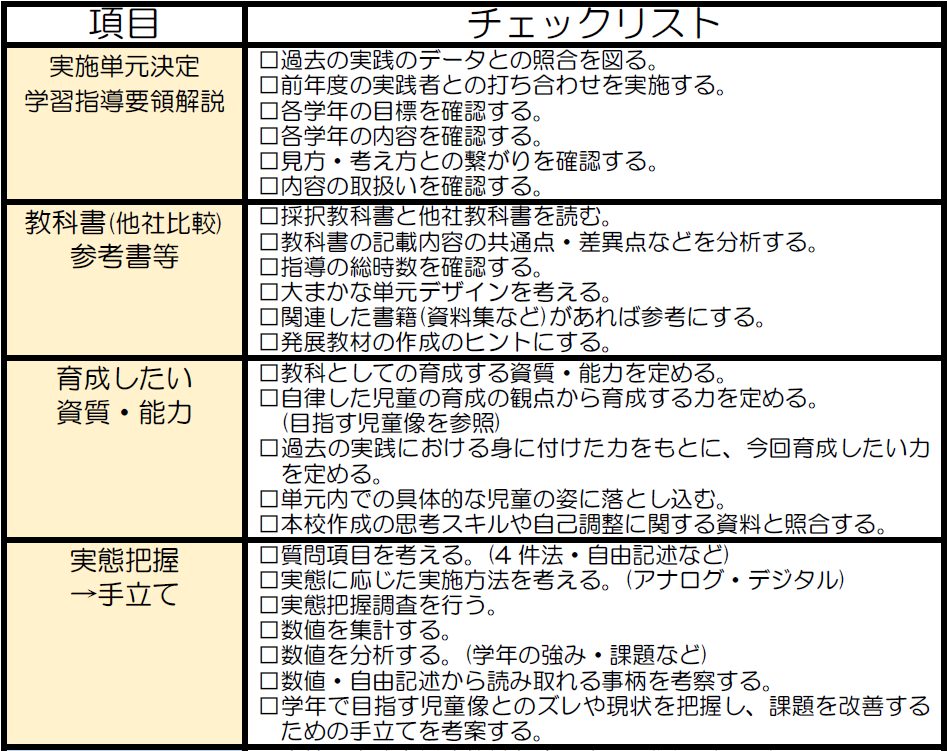

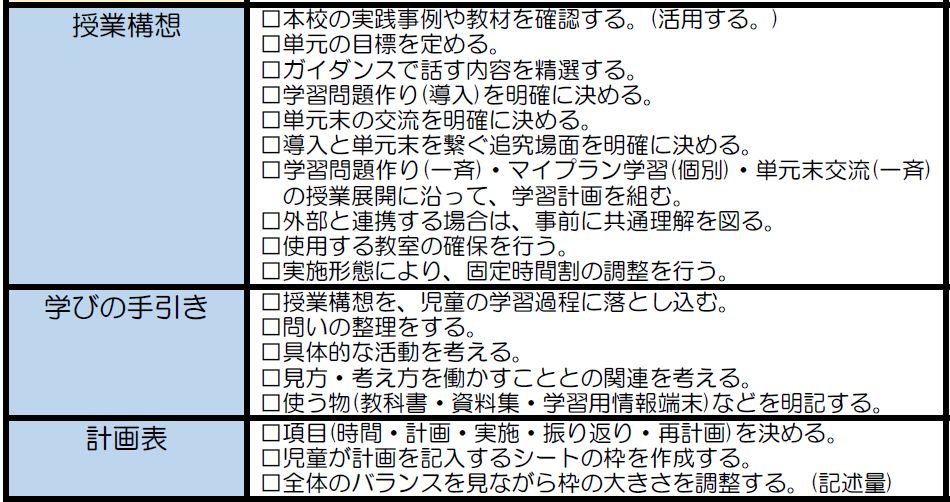

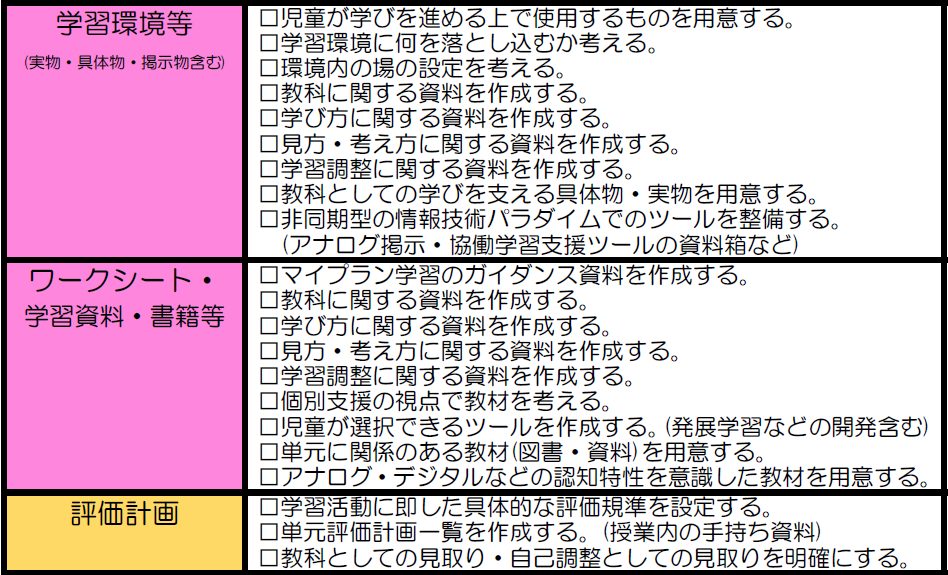

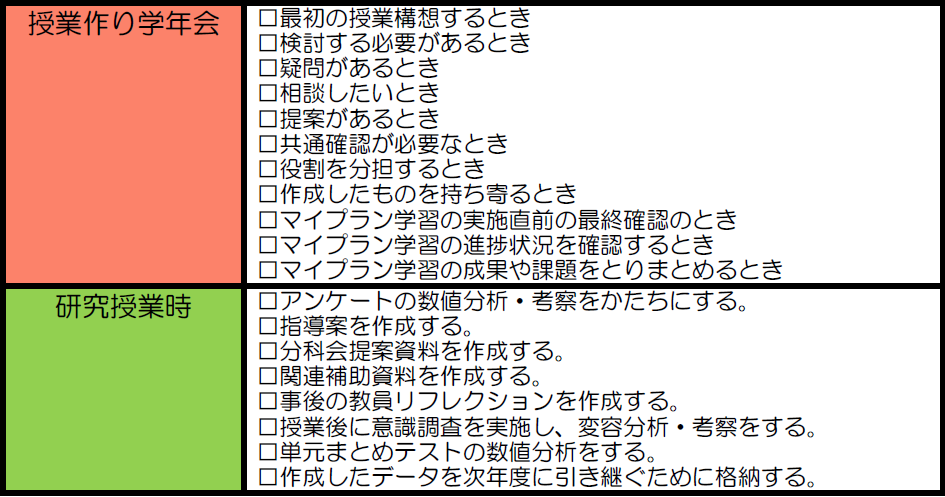

三枝 マイプラン学習の準備は、単元決定後、「学習指導要領解説」の確認→教科書比較→実態把握→授業構想→学びの手引き・計画表の作成→学習資料の作成→学習環境の整備→評価計画などを行います。これらの準備については、マイプラン学習の研究を継続してきた経験を生かし、教師用の「マイプラン学習~学びの手引き~」を作成し、教師の事前準備の手順をチェックリスト化しました。その手順のチェックリストは次の通りです。

【マイプラン学習を構想するための教師用チェックシート】

和田 マイプラン学習の準備は、三枝研究主任が作成した授業作成マニュアルの手順をもとに進めていきました。大まかな流れは、一斉授業を作る流れと同じになります。まず、学習指導要領解説の記載内容から単元ゴールの子供の姿を設定し、それにつながるための学習問題をイメージしました。その後、学習問題を作る一斉と単元ゴールに向かう一斉の流れを作り、中身のマイプラン学習の部分で押さえるべきことを整理していきました。

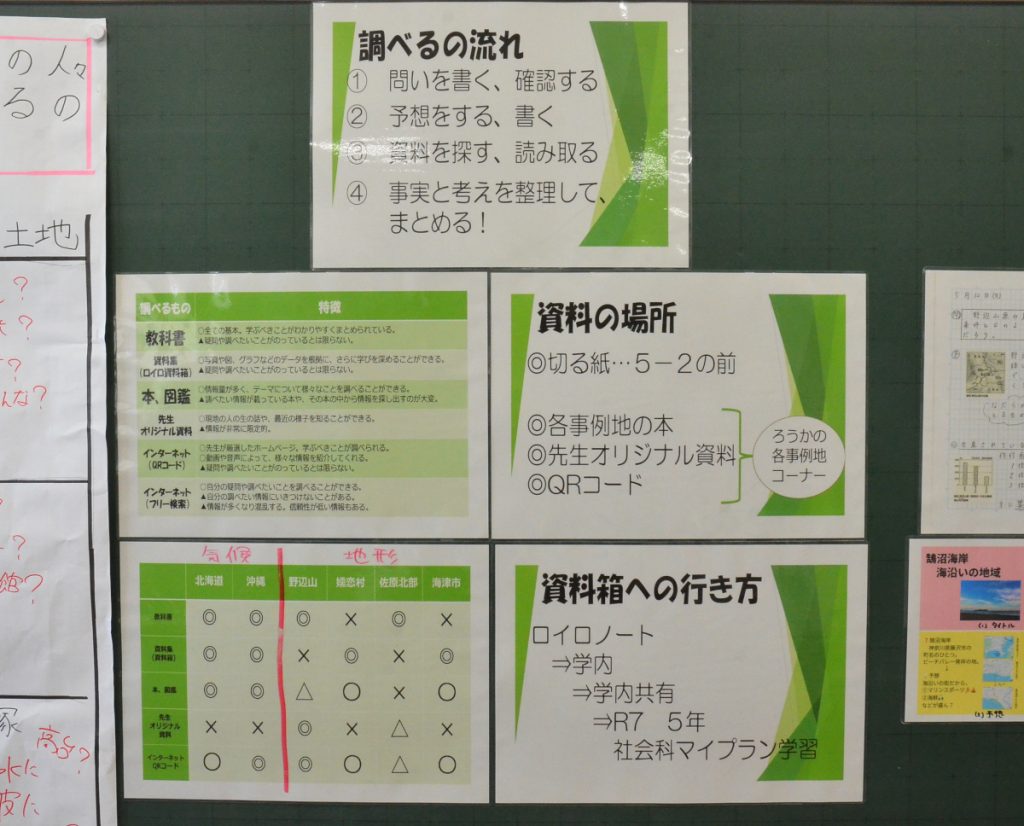

その後、主に「調べる」の部分にあたるマイプラン学習において、各時間で子供が獲得する知識を整理し、それを獲得するために必要な資料をたくさん集める作業を進めました。具体的には、各会社の教科書、資料集を読み比べたり、図書室にある本を探したり、子供が情報を集められるホームページを探したり、実際に現地に行って取材や資料集め、写真撮影をしたりといったことです。

資料を集めた後は、それを子供にどのように提示するか考え、形にしていきました。また、子供が学習を進めるために必要な各ツールを作成していきました。指導計画を子供用に修正した「学びの手引き」、各事例地・調べる項目に対応したワークシート、子供がノート学習に進んで取り組むことができるように作成したノートの書き方例などです。今回、子供たちには、ノートに取り組ませたくて、ノートの書き方例を同学年の先生に作ってもらいました。

一番意識したことは、すべての子供が困りごとがなく学習を進めることができるようにするということです。上位の子は、どんどん学習を進めることができ、下位の子も自力で学習を進めることができるような環境づくりを行っていきました。