小6国語科「発信しよう、私たちのSDGs」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小6国語科「発信しよう、私たちのSDGs」(東京書籍)の全時間の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/東京都江戸川区立鹿骨松本小学校・浅井健太朗

目次

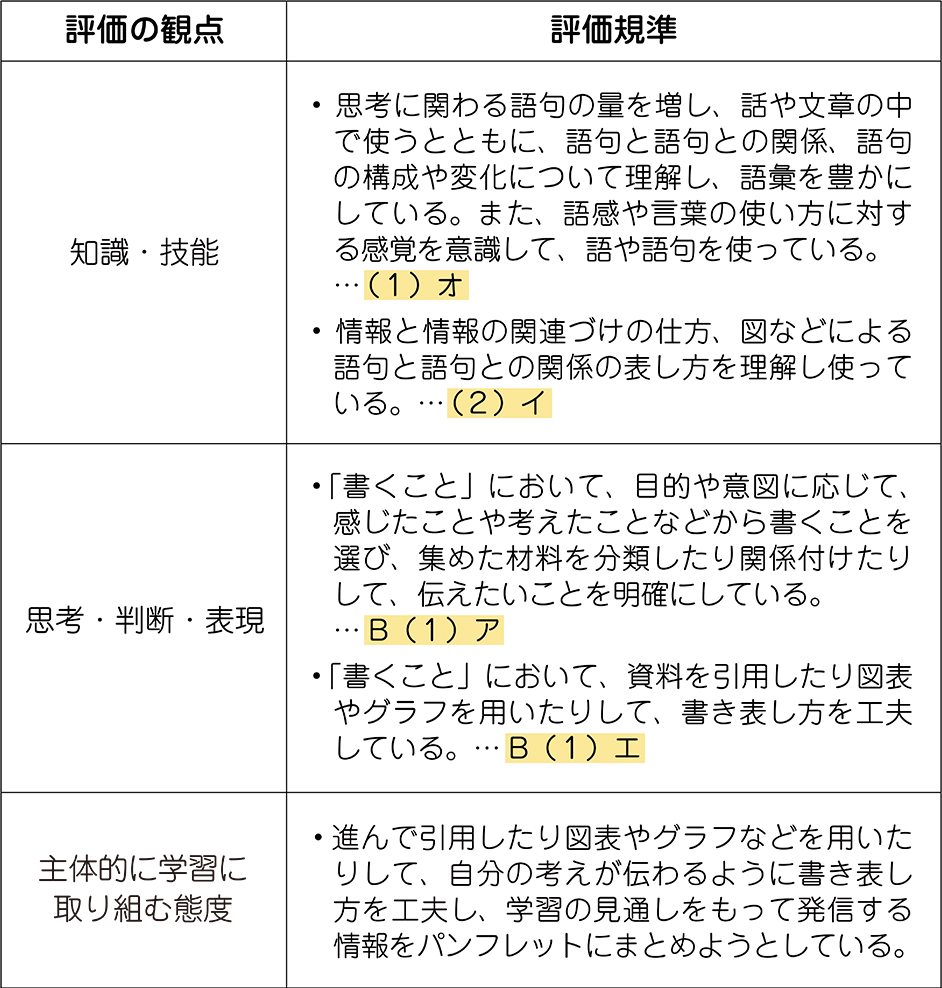

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元で育てたい資質・能力は、目的や相手に応じて伝える情報を取捨選択し、自分の考えが的確に伝わるように、書き表し方を工夫する力です。

テーマに応じて情報を集め、事実や事象について自分の知ったことをただ説明するために書くのではなく、自分の考えとその根拠を明確にし、相手に効果的に伝えることを目指します。そのために、必要な情報を精選し、図と本文を関連付けたり、引用を効果的に用いたりするなど、これまでの「書くこと」の学習で培ってきた力を生かしながら取り組めるようにします。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

言語活動は、「話す・聞く・書く・読む」といった言葉の力を育てるための手段です。

本単元では、SDGsの17の目標に関連するテーマについて考えたことを、パンフレットにまとめて発信する活動を通して、自分の考えを深め、それを相手に効果的に伝える力を育むことを目的としています。

ここで大切にしたいのは、本単元で育てたい「目的や相手に応じて、考えを的確に伝える力」が育まれるのであれば、必ずしもテーマをSDGsに限定したり、発信の方法をパンフレットの形に固定したりする必要はないということです。

本単元で育てたいのは、「目的や相手に応じて、考えを的確に伝える力」です。そのための表現方法については、教科書の題材を基本としつつも、児童の実態や関心、これまでの学習経験に応じて指導の仕方や活動の工夫を行うことができます。

例えば、自分の「推し」について発信する活動も考えられます。「推し」とは、アーティストやキャラクターだけでなく、実在の人物、アイドルグループ、スポーツ選手、食べ物、ブランド、場所など、「好きで応援したい」と思うものであれば何でも含まれます。自分が特に好きなものについて語ることは、自然と熱意のこもった表現につながり、学習への意欲も高めやすくなります。また、図書資料やICT機器での情報収集の負担も軽減されます。

さらに、自分にとってはよく知っていることでも、初めて聞く相手には分かりづらい場合があります。そこで、分かりやすい言葉を選んだり、魅力を伝えるためにグラフ・表・数字を活用したり、キャッチコピーで関心を引いたりする工夫が必要です。こうして「伝えたい思い」をもとに表現方法を磨くことは、本単元のねらいを達成するうえで有効です。

今回は、教科書で扱われている内容とのつながりや、多様な発信方法を経験する機会を設けることを意図して、「SDGsについて」「パンフレットという形で」まとめる実践としていますが、子供たちの実態や関心、これまでの言語活動の経験に応じて、テーマや表現方法は柔軟に選ぶことが大切です。

年間指導計画を見直し、他教科や総合的な学習の時間との関連も図りながら、発信する必然性を生み出し、「伝える力」をどう育てるかを軸に据えて指導を構想していきましょう。

<何について書くか>

発信する力を高めるために、どのようなテーマについて書くかは、子供の興味・関心、学習内容、目的などによって異なります。自分が書きたいと思えるテーマを選ぶことは、書く意欲を高める原動力となります。

一方で、自由度が高すぎると、テーマの選定に時間がかかったり、内容が拡散しすぎてしまい、考えを交流しにくくなったりする可能性もあります。

そこで本単元では、一つ前の単元で扱った説明文「『永遠のごみ』プラスチック」の学習を踏まえ、SDGsの17の目標の中から、子供たちが自分の興味・関心に応じてテーマを選べるようにします。

SDGsの課題は、子供たちにとって身近なものや出来事と深く関わっています。

例えば、猛暑で水泳の学習ができなかったことは地球温暖化の問題に、給食の残菜は食品ロスの問題につなげられるでしょう。実際に授業をした際には、進学する中学校のジェンダー平等や多様性を意識した新しい制服を話題にする子供もいました。このように、子供たちが自分たちの生活とSDGsの関わりを意識しながら、テーマを選べるようにします。

一方でSDGsの課題は大人にとっても重要なテーマであり、限られた5時間の中で十分な実感をもたずに進めてしまうと、表面的な理解や調べた内容の丸写しで終わってしまう恐れがあるので、注意が必要です。内容をきちんと理解し、「発信したい」という気持ちをもってこそ、表現や工夫が生まれます。

そこで、本単元では「説得」を目指すのではなく、各テーマについて「知ってよかった」と思える情報をまとめ、下級生に届けることを目標としています。

また、児童の実態に応じて無理のないテーマ設定を行うことも大切です。新たに調べることが難しい子供に対しては、前の単元で学習したプラスチックごみの問題をさらに深めるなど、これまでの学びを生かしてテーマを設定できるようにします。こうした工夫により、すべての子供が主体的に学習に取り組めるようにします。

<どのような形式で書くか>

子供たちは、5年生の単元「和の文化を発信しよう」で、説明やキャッチコピーなどの文章と写真・図表の配置を工夫し、情報を関連付けながらポスターにまとめる学習を経験しています。

また、6年生の単元「いざというときのために」では、論の進め方を工夫し、下級生に向けて提案書にまとめる学習も行ってきました。

文章のまとめ方にはさまざまな形式がありますが、パンフレット形式は、キャッチコピーや見出しといった表現の工夫の幅が広く、ポスターよりも多くの情報を盛り込むことが可能です。さらに、複数の子供がページを分担し、一つのテーマを複数の視点からまとめることで、考えや資料、表現の違いを比較し合いながら学びを深めていく協働的な活動につなげることができます。

4. 指導のアイデア

〇 目的意識・相手意識をもって書くことを促す

子供たちが「自分の考えを伝えたい」と感じながら書くためには、「何のために書くのか」「誰に向けて書くのか」といった目的意識や相手意識を明確にもつことが大切です。これらの意識がはっきりすることで、内容の選び方や構成、言葉遣いにも工夫が生まれます。

単元の導入や日々の授業の中で、教師が適切な問いかけをし、いつでも立ち戻れるようにしていきます。

「このパンフレットを、誰に読んでもらいたいと思うかな」

「読んだ人にどう感じてほしいかな」

「下級生が『なるほど』『もっと知りたいな』と思うには、どんな内容や書き方がいいかな」

「あなたが一番伝えたいことは、どんなことかな」

今回は、SDGsについてあまり知らない下級生に向けて発信することを想定しています。下級生に伝える場合は、SDGsをより身近に感じてもらえるよう、生活との関わりを具体的に示したり、難しい言葉を分かりやすい表現に置き換えたりする工夫が必要です。

例えば、身の回りで起きている出来事とSDGsの目標を結び付けて紹介することで、理解しやすくなります。相手に応じた書き方や表現を工夫できるよう、授業の中で繰り返し指導していきます。

続く「話すこと・聞くこと」の単元「プレゼンテーションをしよう」では、資料を使って提案する学習を行います。育成する資質・能力の領域は異なりますが、目的意識や相手意識をもち、自分の考えが伝わるように表現を工夫するという点では共通しています。

本単元の学習を通して得た視点や意識を、次の単元にもつなげていけるようにしたいですね。

〇 書くプロセスを意識し、表現力を育てる学習にする

SDGsについて詳しくなったり、体裁の整ったパンフレットを完成させたりすることが、この単元の本来の目的ではありません。目指すのは、自分の考えを的確に伝える力=表現力を高めることです。

ただし、内容について十分な理解や情報を持っていなければ、表現は表面的なものになり、工夫のしようもありません。そもそも、書き手自身が「知ってよかった」と実感できない内容では、伝えたいという意欲も生まれません。「伝えたいこと」があってこそ思いが宿り、工夫を凝らして書きたくなるのです。

子供が実際に調べて得た発見や驚きを起点にパンフレットづくりを進められるよう、内容と表現のバランスを大切にしていきます。

授業ではあえて完成度の低い例(バッドモデル)を提示し、「なぜ伝わりにくいのか」「どうすればより伝わる表現になるのか」といった点を話し合う場を設けます。こうした活動を通して、子供たちは自ら改善点に気付き、よりよく伝えるために表現を見直す必要性を実感するようになります。

例えば、次のような気付きを引き出します。

●「関係のない情報が多いと、伝えたいことがぼやける」

→伝えたい内容を明確にし、それに必要な理由や事例に絞って構成する。

●「構成を工夫すると、読み手に分かりやすくなる」

→段落ごとに伝えたいことを整理し、自分の考えが一貫して伝わるようにする。

●「資料や引用があると、情報に信頼性が生まれる」

→図やグラフなど、視覚的に理解しやすい資料を選び、情報の内容に応じて使い分ける。

引用部分は、自分の伝えたいこととどう関係があるかを意識しながら、情報の確かさを裏付けるた めに使う。

パンフレット作成では、次のような段階を踏みながら、「どんな情報を、どう伝えるか」を考え、自分の考えが的確に伝わるように内容や表現を工夫していきます。しかし、これらすべての学習過程を授業内で丁寧に取り上げようとすると、時間が不足してしまいます。

そこで、単元で育成する指導事項に照らし、どの過程に重点を置くのかを明確にすることが大切です。年間指導計画の中で系統性をもたせつつ、その単元で特に身に付けたい力を絞り込み、軽重をつけていく必要があります。

本単元では、「相手や目的を意識して書き表し方を工夫する力」を育成するため、「考えの形成」「記述」の過程を中心に指導を行います。

・題材の設定 … 書く意欲や方向性を定める出発点。

・情報の収集 … テーマに関する資料や事例を集める。

・内容の検討 … 伝えたい内容や目的、読み手に合った情報を選び、内容を絞り込む。集めた情報の中から、どれが根拠として有効か、どれが相手の理解や関心につながるかを考えながら、情報の取捨選択を行う。

・構成の検討 … 序論・本論・結論など、全体の流れを考える。

◎考えの形成、記述 … 事実と感想、意見と根拠を区別する視点をもつ。図表やキャッチコピー、レイアウトなどを工夫する。

・推敲 … 記事の内容が全体のテーマとしっかりつながっているかを確かめ、見出しのつけ方や引用の仕方、図表の使い方が適切かどうかを見直す。文章の構成や表現を整え、より伝わる書き方にする。

・共有 … パンフレット全体の構成や内容の展開が明確かどうかといった観点から、感想や意見を伝え合う。友達の文章のよさに気付いたり、自分の文章のよいところを再確認したりする。

大切なのは、「完成すればよい」という姿勢ではなく、どのように完成させるかという過程に目を向けることです。教師としても、仕上がりの美しさや形式の整いに偏らず、子供が「もっと伝わるようにしたい」と考え、書き直す姿を価値あるものとして受け止めたいところです。

また、毎時間の活動後には短い時間でも振り返りを行い、「書き方の工夫」「気付いたこと」「学んだこと」などを言葉にして確認できるようにしましょう。こうした積み重ねが、表現力の確かな育成につながります。

〇 完成のイメージをもって取り組めるようにする

パンフレットには、サイズ・文字数・構成・レイアウトなど、さまざまな形式があります。実物のパンフレットを比較したり、モデル作品を提示したりすることで、子供たちが完成後のイメージを具体的にもつことができます。

単元の導入時に、教師があらかじめ収集しておいた、さまざまな用途・形式のパンフレットを紹介するのも効果的です。学習の参考とするパンフレットは、見出し・一定量の文章・資料(図表やグラフなど)がそろっているものを中心に示すとよいでしょう。

一方で、形式をあまりに細かく統一してしまうと、子供たちの表現の幅が狭まり、自由な工夫や主体的な選択が妨げられてしまうおそれがあります。以下のように、必要なルールを押さえつつ、子供たちが選び工夫できる「余白」を残すことが大切です。

・文体は常体(だ・である調)か敬体(です・ます調)を選び、必要に応じて文中で統一する。

・手書きかデジタルか、縦書きか横書きか、または縦書きと横書きを組み合わせるかなど、レイアウトや表現方法の選択肢をもたせる。

手書きとデジタルにはそれぞれのよさがありますが、1人1台端末を活用することで、推敲のしやすさや資料の挿入のしやすさといった利点を生かすことができます。

例えば、割り付けや文字サイズの変更、色づけ、表現の追加・削除などが手書きに比べて容易に行えるため、内容やレイアウトを見直しながら表現を磨くプロセスにも意識が向きやすくなります。

〇 自己評価・他者評価を通して、よりよい表現を追究できるようにする

書いた文章を読み返して推敲することは、自分の考えがどのように深まったかを確かめたり、より伝わりやすい表現に整えたりするために、とても大切なプロセスです。特に、友達と関わりながら新しい視点に気付いたり、自分の書き方を見直したりすることで、「どうすればより効果的に伝えられるか」を考えるきっかけになります。

活動がただの作業で終わるのではなく、「伝えることの意味」について考える時間になるよう、友達との交流の場を意識的につくりましょう。そのとき、次のようなことに気を付けます。

・「読みづらい」「ここが間違っている」といった、ただの指摘や否定にならないようにすること

・「すごいね」「字がきれい」などの感想だけで終わらず、内容や工夫に目を向けた言葉にすること

互いのよさを認め合いながら、「もっと伝わる表現」に近付くためのアドバイスを伝え合えるようにしましょう。特に大切にしたいのは、次の二つです。

・一生懸命書いた友達の文章を、まずは「どんな思いで書いたのかな?」と想像しながら、温かく受けとめること

・そのうえで、「ここはよかったよ」と伝えたり、「もっとこうすると、もっと伝わりやすくなると思うよ」と具体的なアドバイスをしたりすること

例えば、次のような教師の声かけが考えられます。

「一生懸命友達が書いた文章、どんな思いが伝わってきたかな」

「読んでみて、どの部分にどんなよさがあるかな。どんな工夫が伝わったかな」

「もっと伝わりやすくするために、どんなアドバイスができるかな」

5. 単元の展開(5時間扱い)

単元名: 相手や目的に応じて情報を発信しよう

【主な学習活動】

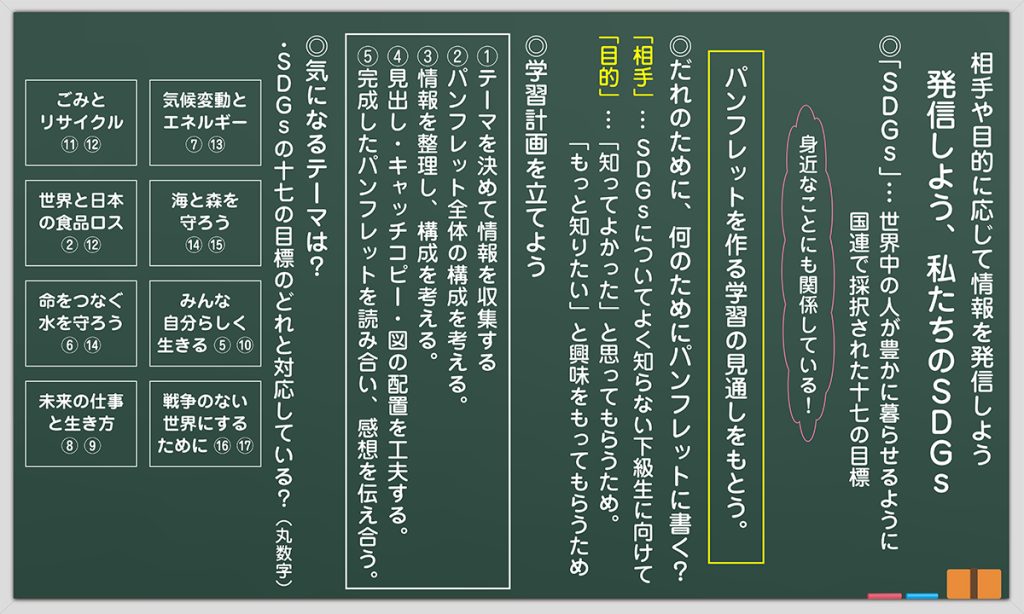

第1時

・既習事項を確かめ、単元の学習の見通しをもつ。

・調べたいテーマを決める。

第2時

・SDGsに関する情報を集める。

・伝えたいことを明確にする。

第3時

・パンフレットを書くときに気を付けることを確認する。

・読み手により伝わりやすくするために、情報を効果的に活用して記事を書く。

第4時

・観点に沿って書いた記事を友達と読み合い、記事を修正する。

・パンフレットを完成させる。

第5時

・完成したパンフレットを読み合い、感想を伝え合う。

・情報を発信するときにどのようなことに気を付けたかを振り返る。

全時間の板書例・端末活用例と指導アイデア

● 1時間目の概要

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!