目指すものは教育の質の向上、もう1つは教職の魅力の向上【次期学習指導要領「改訂への道」#28】

前回は、第9回教育課程企画特別部会でも紹介された、横浜市教育委員会の「横浜St☆dy Navi」(以下、「スタディナビ」)の機能や、そのようなシステムを整備した理由などについて紹介しました。今回は、そのようなシステム整備も含めた、横浜市の取組の基盤となる考え方などについて、同市教委の丹羽正昇学校教育部長に伺っていきます。

目次

子供が「学ぶって本当に楽しいな」との感動を覚えるような学びのあり方を模索

「スタディナビ」のようなシステム開発も含めた、横浜市の基本的な考え方について、丹羽学校教育部長は次のように話します。

「本市はこのような時代だからこそ、今、教育にイノベーションを起こし、ポジティブなインパクトを与えたいと考えています。イノベーションというのは、歴史的に見ても必ずしもコツコツ積み上げていったものの上にあるわけではありません。ですから、技術革新や学校教育そのものを見直すことを通して、インパクトを与えたいのです。

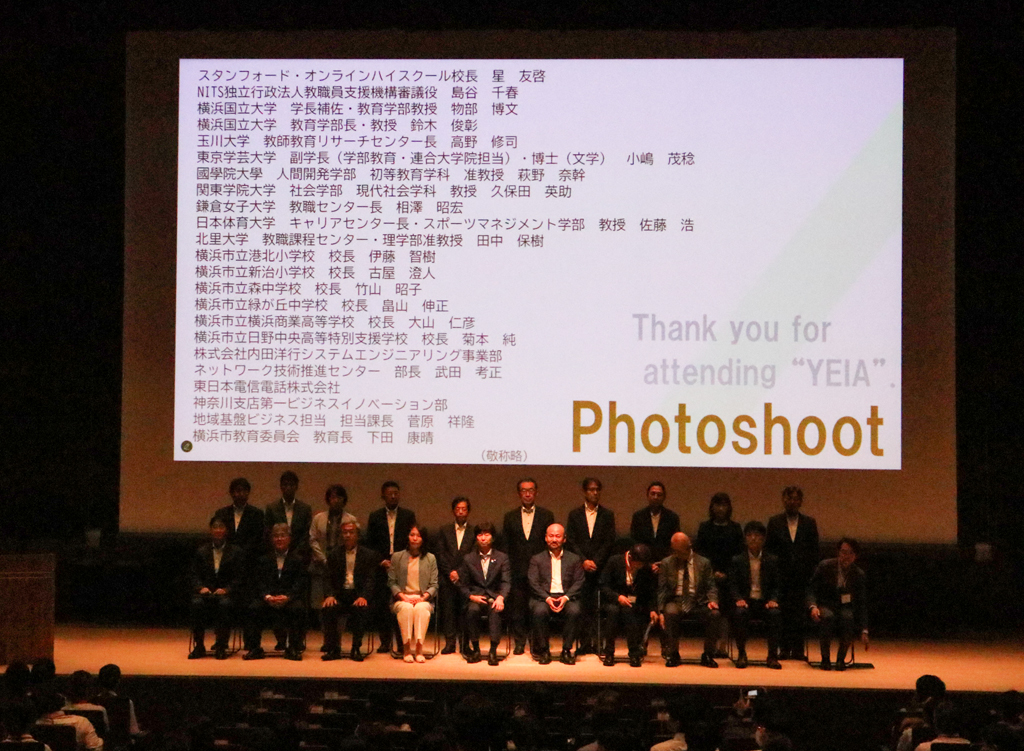

目指すものは当然、教育の質の向上ですが、もう1つは教職の魅力の向上です。多くの方に、横浜市で行われている最先端の教育に触れていただいて、教職の魅力をご理解いただき、イメージアップを図りたいというねらいをもっています。そのため、『横浜教育イノベーション・アカデミア』(注:今年6月20日にスタートアップイベントを開催)や『横浜教育データサイエンス・ラボ』のようなものを通し、多様な立場の方に入っていただき、議論を重ね、あるいは分析をして、課題を解決するような仕組みづくりに力を入れているところです。

これまでは、私たち教育者が子供たち一人一人に楽しい学びを提供しようと考えていたわけですが、そうではなく、子供たち自身が『学ぶって本当に楽しいな』と体感、実感して、感動を覚えるような学びのあり方を模索していきたいのです。それが、生涯にわたっていつでも学び直せる人材を育てることにつながっていくと考え、教育政策として展開しています。現在の改訂議論でも話題になっている『探究的な学び』も『個別最適な学び』や『協働的な学び』も、それらを通して最終的には1人で学ぼうとし、学んでいける人になることが必要だと思っています。

ですから、本市の『スタディナビ』も家に持ち帰りができるようになっています。それは、家族との夕食での団欒のふとした瞬間に、学校で話題や課題になっていたことの解決策が思い浮かぶかもしれないからです。それは昔なら、『湯川秀樹先生は枕元に常にノートを置いていた』ということなのでしょうけれど、現代では『スタディナビ』のような情報端末がそれに代わるのではないでしょうか。つまり、学びは一人一人の子供の中で連続するものであり、その学びを支えるのが情報ツールだと考えています」