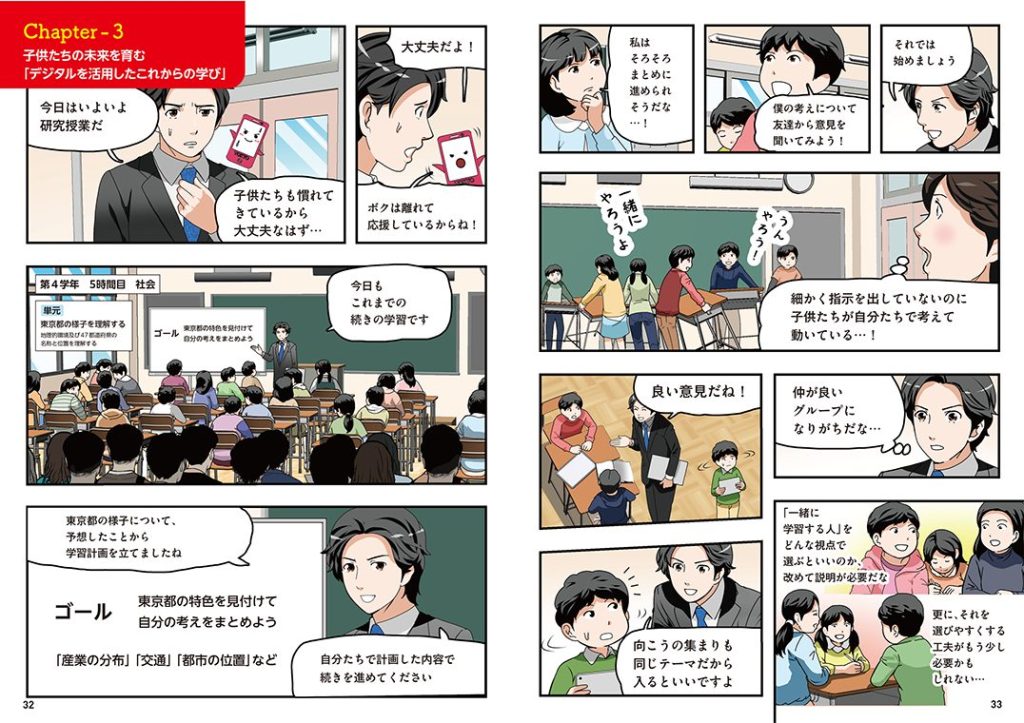

「協働する相手を自分で選ぶ」──主体性を育む新しい学び〈デジタル×深い学び〉

授業をどう進めるか、子供の主体性をどう育むか──先生方にとって大切な問いです。今回は、子供自身が「誰と学ぶか」を決めることに焦点を当てます。異なる意見に触れ合うことで、学びは広がり、深まります。東京都教育委員会のデジタルブック『デジタルを活用したこれからの学び TOKYO LEARNING STYLE』に掲載されている事例を参考にしながら、その可能性を考えていきます。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の12回目です。記事一覧はこちら

目次

「誰と学ぶか」自己決定が生む主体性

子供が「誰と学ぶか」を自分で決めることは、学びを自分ごととして進めるうえで大きな意味をもちます。教師が班やグループを決めて学習を進めるのではなく、自分にとって必要な相手を考え、見付け、一緒に取り組むことができる授業をデザインすることが大切です。

最初のうちは仲の良い友達同士で集まることが多いかもしれません。しかし、単に「班で取り組みましょう」と指示するのではなく、「自分の考えを広げたり広めたりするために、ペアやグループ、その仲間を見付けて学びを進めましょう」と伝えることで、学び合いの意味づけがなされ、主体的な学びの一歩が生まれやすくなります。

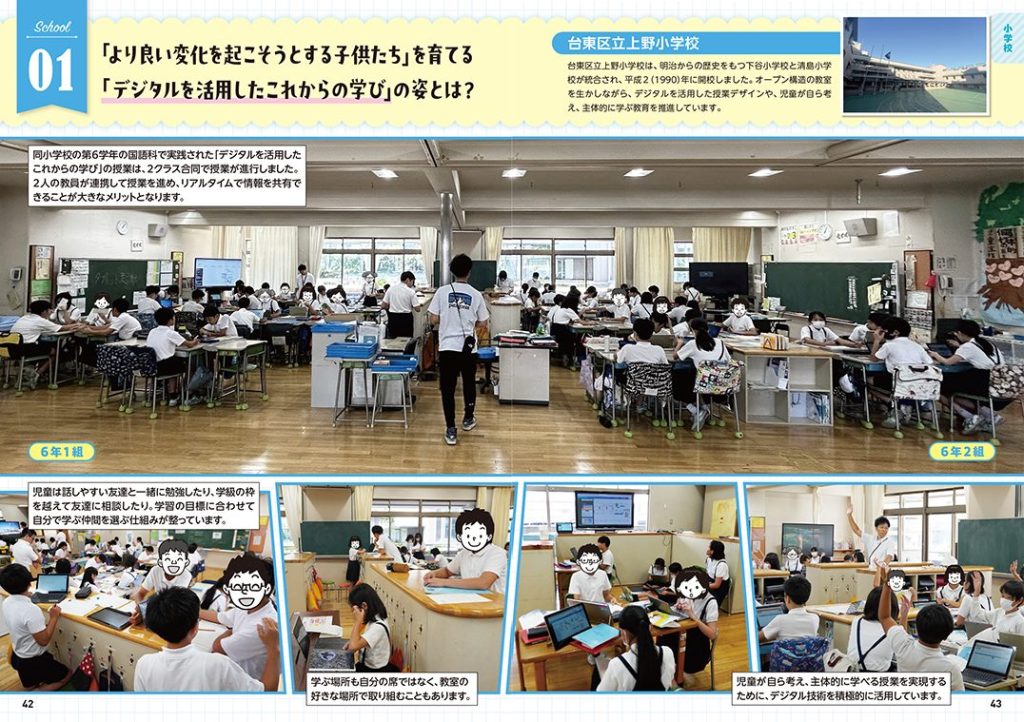

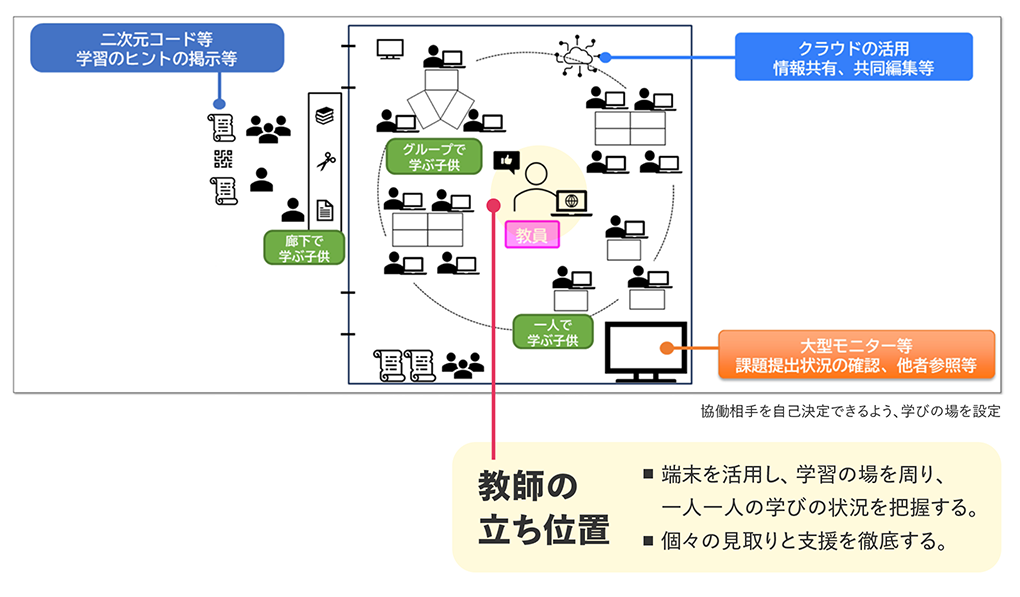

学びの環境を整えることが教師の役割

子供たちの協働学習を成功させるために欠かせないのは、教室、廊下、図書室など、学習の場を自由に設定できるようにする教師による環境づくりです。さらに、課題解決のための資料やヒントを教室や廊下に用意したり、教室の大型モニターや教員の端末を通して、子供たちの学びの様子を把握したりといった工夫も求められます。

デジタルが広げる「学びの場」のかたち

デジタルを活用した授業は、もう教室の中だけにとどまりません。ICTの力を借りることで、図書室や廊下、運動場へと、学びの舞台はどんどん広がります。