【小6・国語「提案書を書く」】紙とデジタルが生み出す協働──子供たちの提案書づくり[前編]〈デジタル×深い学び〉

今回は、東京都西東京市立上向台小学校の研究授業、小学6年生・国語科「構成を考えて、提案する文章を書こう〜未来を変える!? ぼくの、わたしの提案書〜」(冨岡花桜理主任教諭)の授業デザインをご紹介します。研究テーマは「自立した学習者の育成×学びの質の向上」。教室には、学習のねらいを意識しながら、友達の声に耳を傾け、意見を交わしながら学びを深める子供たちの姿がありました。授業後には、東京学芸大学教育学部・高橋純教授から講評をいただく研究協議会も実施。授業者の視点と専門家の視点、その両方から見えてきた「これからの授業づくり」のヒントをお届けします。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の19回目です。記事一覧はこちら

東京都西東京市立上向台小学校

学校教育目標は、「人にやさしさ 自分につよさ 生き抜くかしこさ」。高学年では教科担任制を取り入れ、学校全体で「自立した学習者」という子供像の育成に取り組んでいる。

目次

「協働」をめざした単元づくり

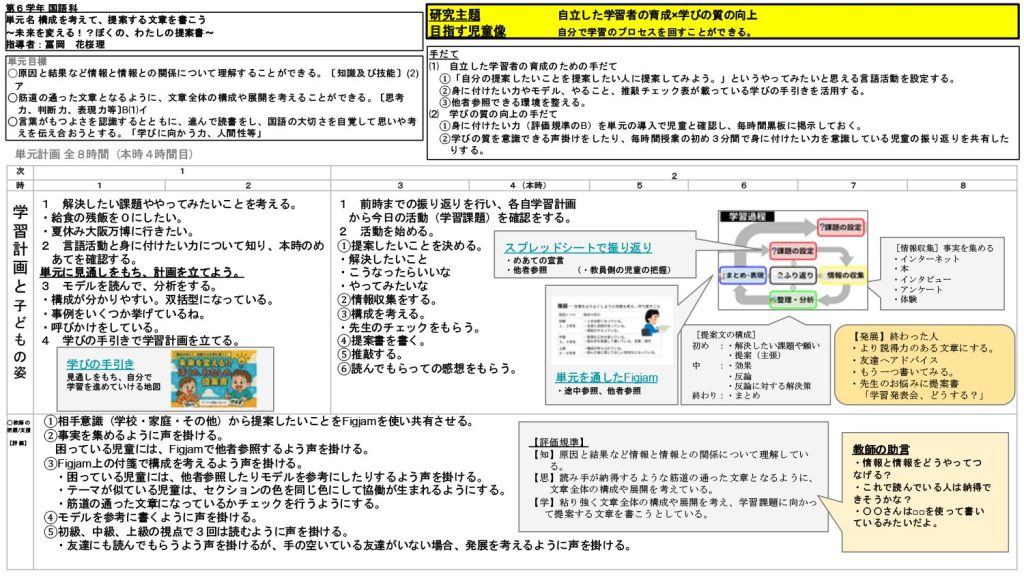

研究授業の単元は、「構成を考えて、提案する文章を書こう〜未来を変える!? ぼくの、わたしの提案書〜」。全7時間の4時です。

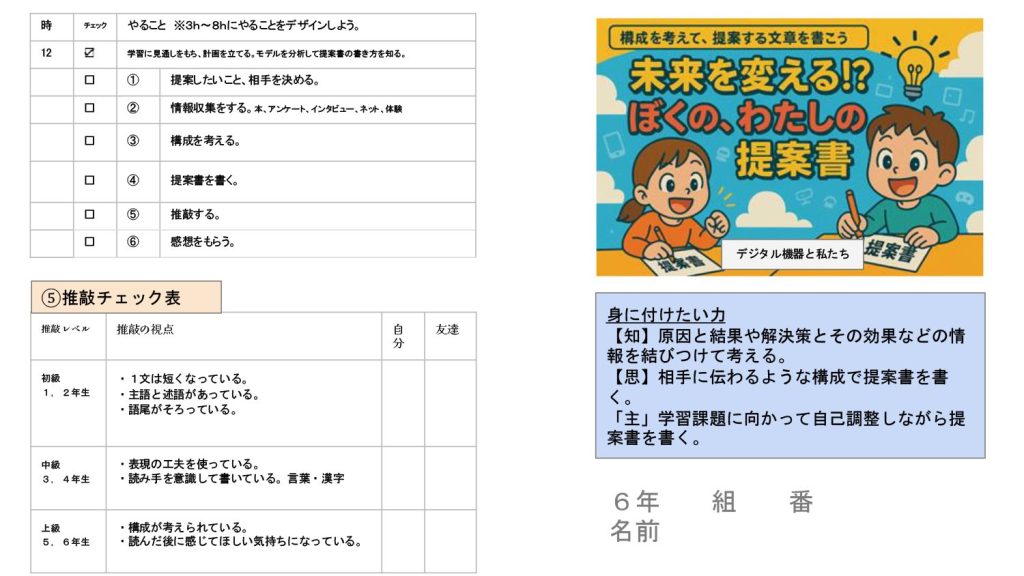

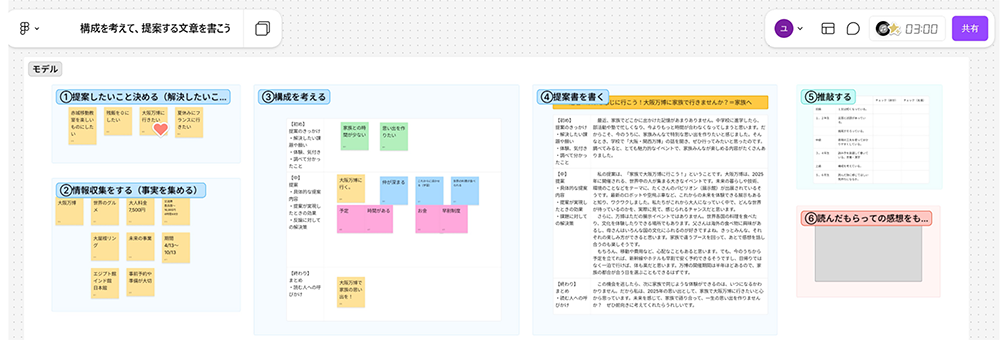

この単元ではスプレッドシート、フィグジャムのほかに、「単元名」「身に付けたい力」「提案書のサンプル」「学習進行表(提案書を書くためのステップ)」「推敲チェック表」などを掲載した学びの手引を配付。取り組むべきことを可視化することで、子供たちが困ったときや何に取り組むべきか迷ったときに、この手引を見れば自分で学習が進めることができるよう工夫されていました。

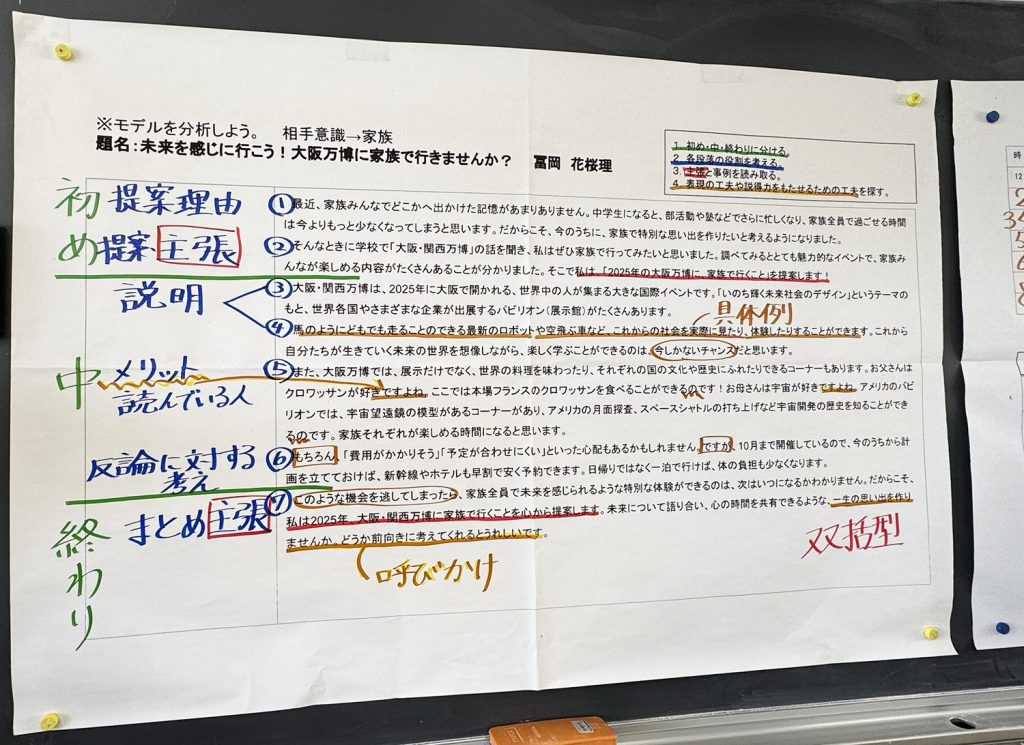

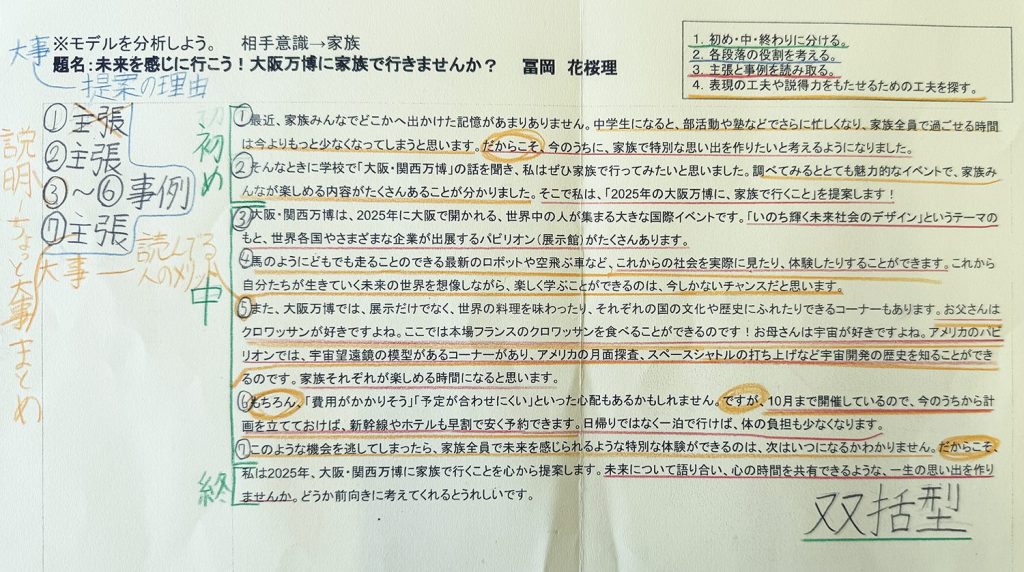

単元の1〜2時間目は、まず学習のねらいを丁寧に説明し、学習の見通しをもつことからスタート。続いて、提案書のサンプルを分析し、書き方のポイントを学びます。

その後、子供たちは解決したい課題や提案内容、提案する相手を決め、学習計画を立てて進めていきます。また、提案書を書くまでのモデルの過程がフィグジャム上にサンプルとしてアップされており、子供たちはそれを参考にしながら提案書に取り組みます。

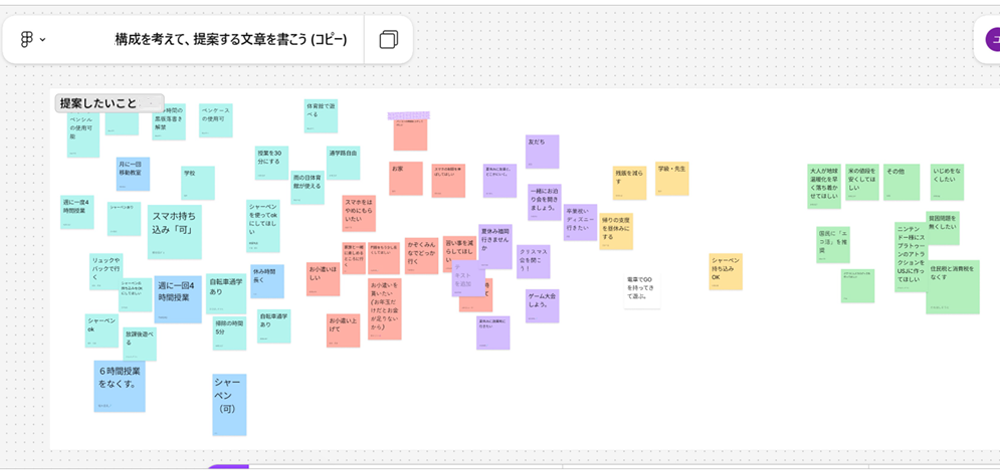

子供たちの提案書のテーマはとても幅広く、テレビ局に向けて「某テレビ番組の企画で上向台小学校に来てほしい」、映画監督のジョージ・ルーカスに向けて「ジョージ・ルーカスに『スター・ウォーズ』の新作をつくってもらいたい」など、ユニークな提案もありました。

子供たちの提案書のテーマ(カッコ内は提案相手)

●シャープペンシルを許可してほしい。(学校)

●卒業の思い出に一緒に遊園地に行きたい。(友達)

●お小遣いを増やしてほしい 。(家族)

●芸能人に学校に来てほしい。(その他)

「学びのプロセス」を回して深まる学び──研究授業の子供たち

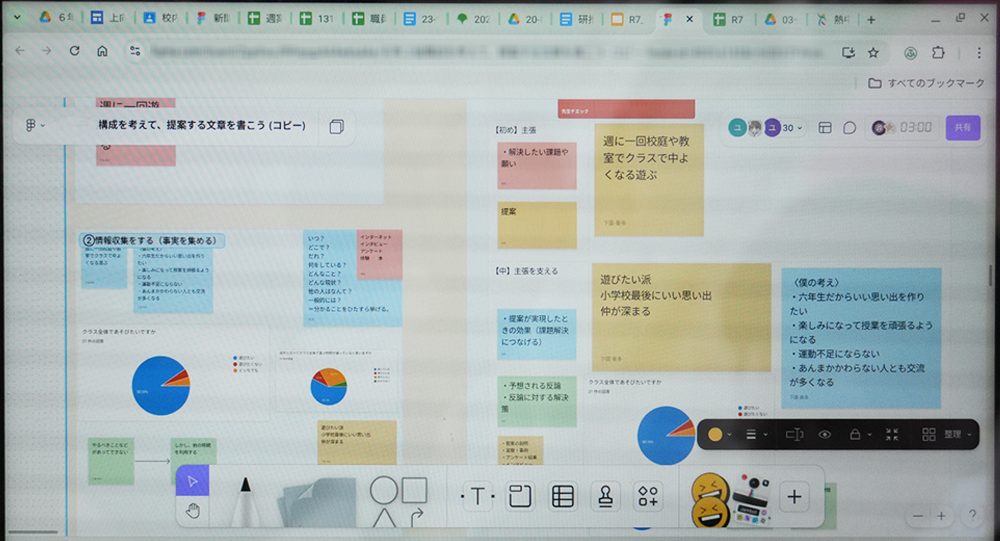

研究授業の4時間目、子供たちはアンケートや話し合いで情報を集め、それを整理しながら表現にまとめる段階に取り組んでいました。その中で、友達の意見に耳を傾けたり、自分の考えを見直したりする場面も見られ、少しずつ協働の学びが育まれていることが感じられました。

また、子供たちは振り返りをしながら「情報収集」「整理・分析」「まとめ・表現」を何度も繰り返し、少しずつ学びを深めていました。まさに「学びのプロセス」を自分で回す経験を積み重ねている様子がうかがえます。