考察が好きな子供を育てる指導のポイント3ステップ 【理科の壺】

理科の考察をどのように書くの? と指導に悩む先生は多いようです。一般的には考察は「事実」と「解釈」を書くということが言われています。「事実」とは、実験方法や結果を指し、「解釈」は実験結果から分かったことを指します。よくある間違いとして、子どものノートには結果が書かれていて、その下に考察を書くのだから「考察は結果から分かったことだけを書く」(繰り返し考察にまで結果を書く必要はない)と考えられるようです。しかしながら実際は、「考察だけで意味が分かるようにする必要がある」ため、くり返しになりますが考察にも結果を書く必要があるのです。今回は、その考察の書き方について丁寧に見てみようというものです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/東京都公立小学校教諭・山岸勘人

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.救え! 迷える子どもたち

理科の問題解決の中で、実験が好きな児童は多いでしょう。しかし、実験が終わると急に意欲が低下してしまったり、実験結果をどう読み取ればよいかわからなかったりと、途方に暮れてしまうことが多くありませんか?

中でも、結果を基に考察することには苦手意識のある児童の多くが感じます。まったく書けない児童、感想になってしまう児童、結果に正対していない児童、それは教師側にも苦手意識があることが原因ではないかと考えられます。そんなときにこそ、考察が好きな児童につながる「指導3ステップ」を生かして、児童の基本的な考察を表現する力を、児童の力に合わせた段階的指導を、そして、「深める視点」をもとに、発展的考察の質を高める力を伸ばしていただければと思います。

2.考察を表現できる子どもたちへ

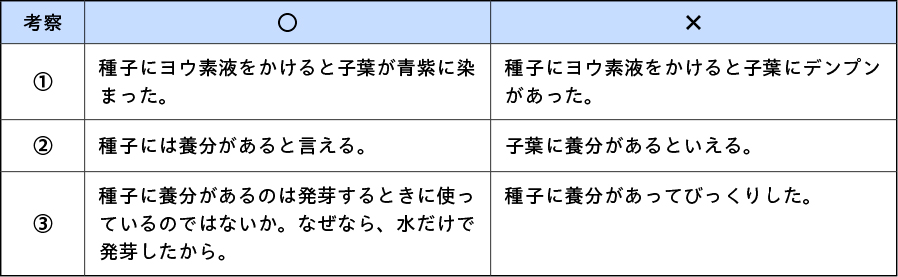

考察の書き方は基本的には次のような内容が入っているものになります。

①事実(結果で見えたこと)

△△したら○○になった。

②解釈(結果から言えること)

③発展的考察

しかし、これだけで書けるようになる児童は多くありません。次のような課題がよく見られます。 例えば、第5学年「種子の発芽と成長」の単元では、学習問題「種子には養分はあるのだろうか」に対して、①では、事実以外に解釈が入ってしまうこと。②では問題に正対していないこと。③では、感想に終始したり、思いつかなかったりするようなことです。

そのため、次のことを意識して考察の指導をすることで、考察やりたい!と思える児童たちにしていきましょう。