よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第5回 管理・企画構想の基本

指導主事の業務の大半を占めるのは「事務吏員」としての文書処理業務です。教師の仕事とは大きく異なる部分ですので、最初は戸惑うことでしょう。慣れない仕事であることから、日常のほとんどがこの業務に埋没…ということになりかねません。

それに対して、学校を指導したり市の教育行政を推進したりする「指導主事」としての業務は、教育行政職としての存在意義を感じられる部分です。学校や授業について、客観的に見ることができるので、自分自身の成長を感じることもできるでしょう。

そこで今回は、指導主事としての業務がスムーズに行えるよう、文書管理と企画構想の基本についてお話しします。

西村健吾(にしむら・けんご)

1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。

目次

自治体の教育方針を理解する

重責を担うために

指導主事の仕事は、基本的にやりがいがあるものです。しかし、その責任は生半可なものではありません。自治体内のすべての子供たちと、すべての教職員の命運を握っていると言っても過言ではない立場だからです。この重責を担うに当たっては、自治体の教育方針の理解、文書管理や自身のタスク管理を綿密に行う必要があります。

「記憶」より「記録」

学校の教職員が校長の学校経営方針を理解しなければならないのと同じように、指導主事は、教育長の方針や目指す施策を正確に理解しておく必要があります。これは、学校教育課指導主事としての最も大切な姿勢です。そのために必要なことは、まず記録を取るということです。「記憶」より「記録」です。

記録の基本はメモ。教育長室で話を聞いたり打ち合わせたりする機会があれば、必ずメモ帳を持参し記録します。大きめの付箋紙にメモすることも有効です。「教育長指示」としてノートや資料にそのまま貼り付けることによって視覚的に強調されます。

なお、一つの事案で、教育長の話(指示・命令)を聞くチャンスは1回きりと心得ましょう。「よく分からなかった」「聞き取れなかった」からといって、教育長に「もう1回お願いします」と聞き返すことは心理的にも道義的にもはばかられるからです。かつて私の部下で、教育長の話をレコーダーで録音しながら聞き、自席に戻って再生してメモを取り直す指導主事がいました。しかしかえって2倍の時間がかかり業務が停滞していました。やはり「教育長の話を聞きながらメモを取るチャンスは1回」という強い心と集中力で話を聞き、記録する姿勢が肝要です。

また教育長は、年間を通じ、研修会などの公の場で話す機会がかなりあるはずですから、できるだけ自分の業務を調整して教育長の話を聞き、メモするようにしましょう。さらに、教育長の言葉が新聞・雑誌に掲載されたときなどは、その記事をスクラップしておくとよいでしょう。

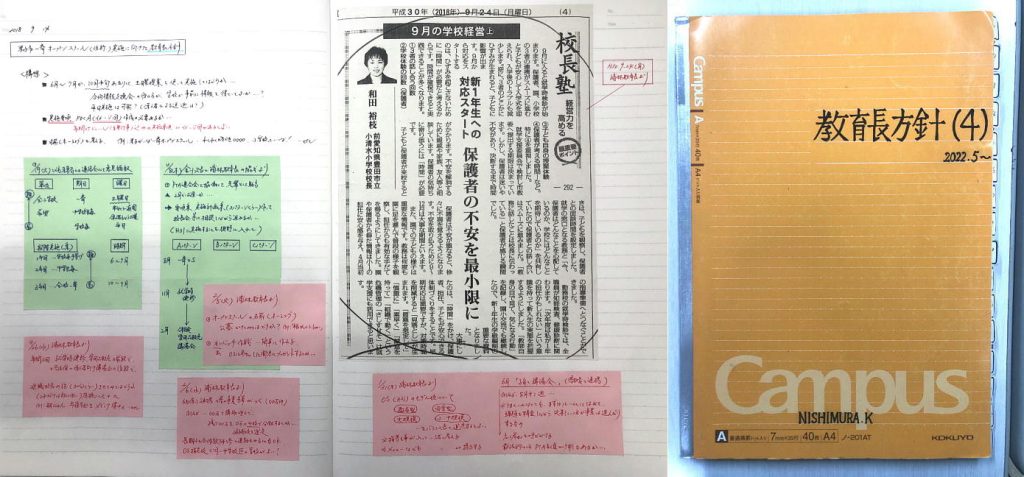

「教育長ノート」の活用

教育長の方針や講演の資料・プレゼンシートなどを1冊のノートにまとめておくこともお勧めします。私はこのノートを「教育長ノート」と呼んでいました。教育長の発言や方針を記録しておくメリットには、主に次の5つがあります。

- 教育長の意向を的確に把握できる

- 教育長の考えを日常の指導や施策に反映しやすくなる。

- メモをもとにしてノートに再構成することで、その意図を深く理解することができる。

- 一貫した指導や支援ができる

- 学校や教職員への助言や対応の際に、教育長の方針と整合性の取れた指導が可能になる。

- 軸のブレない判断ができ、組織全体の方向性をそろえる助けになる。

- 後からの振り返りや資料作成が容易

- 過去の講演や発言内容をすぐに確認できるため、提案書や説明資料を作成する際に役立つ。

- 同じ資料を何度も探す手間が省け、効率的な業務遂行が可能になる。

- 異動や引き継ぎ時にも有効

- 教育長のスタンスや過去の取組方針を、引き継ぎ先の人に伝えやすい。

- 組織としての連続性・蓄積が生まれ、属人的な業務から脱却できる。

- 自身の学びや成長につながる

- 教育長の発言を記録・分析することにつながるので、指導主事としての視野や見識が広がる。

- プレゼン手法や話し方など、スキル面の上達にもつながる。

タブレットやパソコンで作成する方法も考えられますが、電子デバイスは一覧性の点で劣ります。付箋を貼り付ける場合も一手間余分にかかってしまうのが難点です。

一方ノートは、すぐに書き込むことができます。ページごとの参照・比較も容易です。また、情報をため込むうちに分厚くなってくるので達成感があります。何冊かたまってくれば、自分の学びの足跡として、一つの成長の証として、自信を与えてくれることでしょう。

年間予定表・To-Doリストの作成

自分自身の業務に関わって、少なくとも当該年度の年間予定表およびTo-Do リストを、年度当初に作っておきましょう。時間の経過を意識せずに過ごす時間はあっという間に過ぎ去ります。年間予定表やTo-Doリストを常に手元に置き、進捗状況や目標までの残時間を可視化することで、計画的かつ確実に業務を進めることができるようになるはずです。

参考までに、実際に使われていた年間予定表とTo-Do リストの実例を以下にお示しします。