【連載】堀 裕嗣&北海道アベンジャーズが実践提案「シンクロ道徳」の現在形 ♯10 大切な人を失った悲しみに向き合うには?

堀 裕嗣先生が編集委員を務め、北海道の気鋭の実践者たちが毎回、「攻めた」授業実践例を提案していく好評リレー連載第10回。今回は旭川市の宇野弘恵先生による小学6年生以上を対象とした実践提案です。

編集委員/堀 裕嗣(北海道公立中学校教諭)

今回の執筆者/宇野弘恵(北海道公立小学校教諭)

目次

1. この授業をつくるにあたって

小学校の道徳授業では、「死」はしばしばタブー視されます。それは、児童が傷つき恐怖を感じる可能性があること、家族の死など個人的な体験に関わるものであること、故に取り扱いが慎重にならざるを得ないことがあるからです。

「死」は決して美しいものではありません。しかし時に、「闘病○年を生き抜いた輝かしい人生」と語られたり、「長く生きられなかった人もいるからもっと頑張らなくては」といった形で、「死」が美談や励ましの材料として用いられたりすることがあります。

もちろん、苦しさを乗り越え生き抜いた人生への敬意や、短い命へ思いを馳せることも大切なことです。ただ、現実の「死」には、亡くなったご本人の苦しさはもちろん、周囲の人たちの深い悲しみや喪失感があります。そうした「影の部分」を提示せず、命を輝かせて亡くなったということを美しく取り上げるのは、ちょっと現実離れしているのではないかと思うのです。

また、通常、「自分が死んでゆく恐怖」よりも、「大切な人を失う悲しみ」を経験する機会の方が圧倒的に多いはずです。したがって、学校教育に於いても、他者の死を客観的に評価する授業ではなく、大切な人の喪失という深い悲しみにどのように向き合うかを考える授業が必要だと考えます。この問いは、単に死を見つめるだけではなく、「これから自分がどう生きていくか」という問いにつながっていくものだと思います。死を語ることは、生を語ることです。死について考えることは、生について考えることでもあります。今回は、そんな思いを込めた授業を提案します。

2 授業の実際

『11日間の無言の対話』

内容項目:D/よりよく生きる喜び

対象:小6以上

①3人の体験から「死」を見つめる

冒頭で「あなたは信じますか?」と投げかけた後、暗い背景のスライドに白文字で記した文章を、1文ずつ提示しながら読み上げる。

(若くして息子を自死で亡くしたKさんの話)

○あなたは信じますか?

息子の遺体を家に連れて帰ったとき、何気なくリモコンでテレビをつけたら、切々としたバイオリンの音が響いてきました。

バイオリンの旋律はバッハの『マタイ受難曲』のアリア「憐れみ給え、わが神よ」。テレビから流れていた映像は、タルコフスキーの映画『サクリファイス』。

『マタイ受難曲』は息子と一緒に聴きに行った曲。『サクリファイス』は息子が大好きで何度も観ていた映画。よりによって『マタイ受難曲』と『サクリファイス』……。

なぜこの日、この時、テレビのスイッチを入れた途端に流れてきたのか……。

アリア『憐れみ給え、わが神よ』の旋律とともに流れる『サクリファイス』を観ながら、息子に神の救済の手が差し伸べられたと思いました。息子は神によって救われたのだと思いました。

「神様に許された」という記述に関して、「神様(キリスト教的な)と自死」の関係について補足説明する必要があるかもしれない。しかし、宗教的なことに触れることへの危惧があったり、自死をうまく扱う自信がなかったりする場合は、「自死」の情報を除いて提示してもよい。

(お母さんを亡くしたTさんの話)

○あなたは信じますか?

最愛の母の納骨の日は、

春の初めの少し肌寒い日でした。

3年前に甲状腺がんを患った私は、体を冷やさないよう首に黒いストールを巻いていました。

お経が始まると、太陽がじりじりと照り始めました。

急な暑さに耐えられず、私はそっとストールを外しました。

すると、どこからか白い蝶が飛んできて、私の首元にとまりました。

虫嫌いの私でしたが、このときは、なぜか蝶を嫌と感じなかったのです。

そればかりか、なんだか懐かしい気持ちになり涙が流れてきました。

ああ、これはきっとお母さんだ。

お母さんが守ってくれているんだ。

そう感じました。

2週間後の検査。

がんの再発はありませんでした。

私は、母が白い蝶となってがんを治してくれたのだと思っています。

(小学生の娘さんを亡くしたYさんの話)

○あなたは信じますか?

娘を亡くしたショックで何か月も外にも出られずにいましたが、ある日、久しぶりに自治会の集まりに出かけました。

家に帰る途中、何か声が聞こえたので、思わず空を見上げると、丸い月が見下ろしていました。

見つめているうちに、月がだんだん娘の顔のように見えてきて、娘の声が胸に響いてきたのです。

「お母さん、私は大丈夫。だから、もう人を憎まんでもええよ」

驚いた私は、家に飛び込んで主人に写真を撮るよう頼みました。

現像してみると、5枚のうち4枚までは真っ暗な空に光る点があるだけ。

けれど、1枚だけ煌々と黄金色に輝いた月がハートか胎児のような形に写っていました。

ああ、これは娘だと思いました。

天の娘に会えたことで、私は、娘を奪われた憎しみと怨みの感情ばかりの中から抜け出すことができました。

そして、少しずつあたたかい心を取り戻して生き直すことができるようになったのです。

②大切な人を亡くした人の“感じ方”に寄り添う

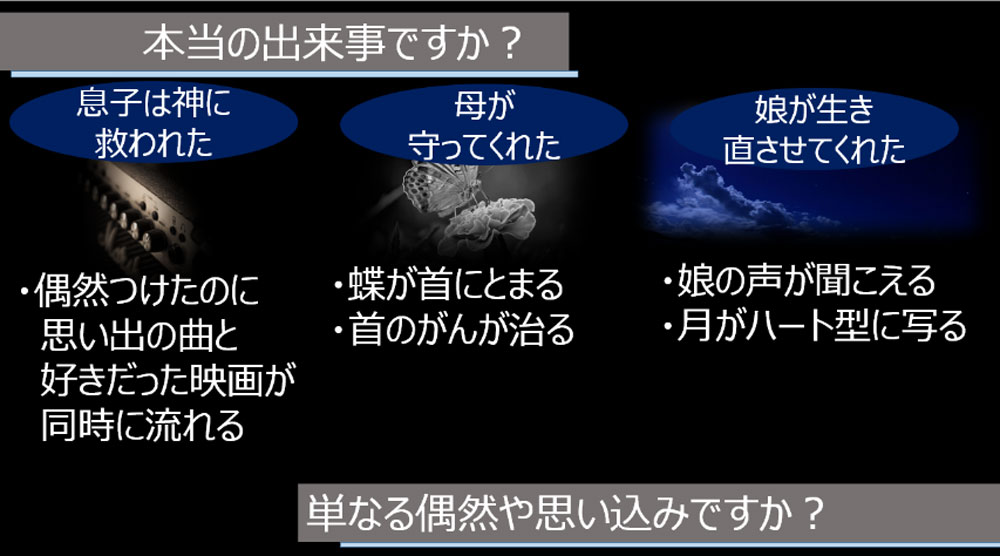

下掲のスライドを提示しながら、次のように問います。

「Kさんは、偶然つけたテレビから生前の息子さんとの思い出の曲と映画が同時に流れたことで、息子は神に救われたと思いました。Tさんは、首にとまった蝶を母と思い、蝶に化身した母が首のがんを治してくれたと思いました。Yさんは、夜空に娘の声が聞こえ、月がハート型に写ったのを見て、心配した娘が自分の元に来て生き直すように言ってくれたと思いました。

息子さんの好きな音楽と映画が流れたのは、単なる偶然だったのでしょうか。それは本当に『神様が許したから』なのでしょうか。

白い蝶が飛んできたのは単なる偶然だったのでしょうか。蝶は本当にお母さんで、がんを治したのもお母さんだったのでしょうか。

死んだはずの娘さんの声は本当に聞こえたのでしょうか。ハート型に写った月は、単なる偶然だったのでしょうか。その月は、本当に娘さんだったのでしょうか。

それともすべて単なる偶然と思い込みなのでしょうか。あなたはどう考えますか?

交流してみましょう」

いきなり「死」から入るので、教室の雰囲気づくりには十分な配慮が要る。悪ふざけや茶化しがないようなトーンにすること、重々しく慎重に語ることなどを心がける。反対に、暗くじめじめした雰囲気になり過ぎないようにすることも大切。授業の冒頭で、

「今日は、『死』を通して考える授業です。これから3人の遺族の方が実際に体験した話を紹介します。話し終えるまで静かに聞いてください」

などと話しておくことも集団によっては必要。また、教室に身内など近しい人を亡くした子がいる場合は格別の配慮をする。場合によってはこの授業をしないという判断も要る。

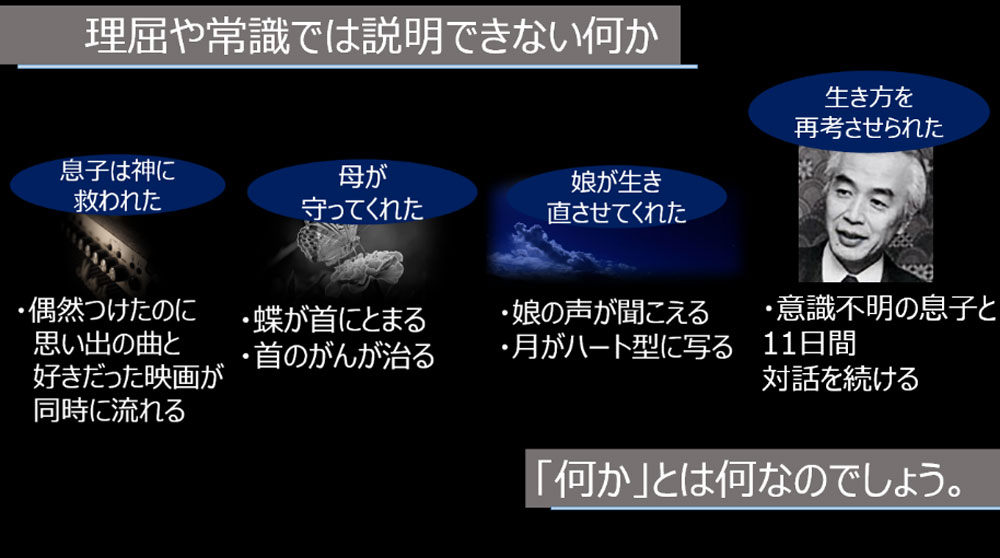

③柳田邦男さんの体験から「無言の対話」を考える

「大切な人の死を前にこんな体験をした人がいます」

といって、作家・柳田邦男さんを紹介する。

柳田さんの詳細について説明を入れると本題からズレる可能性があるので、ここでは作家であることだけに触れる。

「柳田さんは、25歳の息子さんが意識不明で救急搬送されたときに、とても不思議な体験をしました。

意識不明とは、病気やけがなどで脳がうまく働かなくなった状態を指します。命はあるのに、目を開けたり、声に反応したりするなど、自分の意志で体を動かすことができません。全く動かずに深く眠っているように見え、周りで起きていることが分からない場合もあります。」

「全く動かない意識不明状態の息子さんが、柳田さんにひっきりなしに話しかけてくるというのです。意識不明だから、現実的に息子さんが話しかけてくるなどということはないのです。でも、柳田さんは、実際に息子さんが話しかけてきたのだというのです。

『親父は作家で物書きだろう。人に何かを伝えているのだろうが、本当の人間の心の奥深くにあるものを見ているのか』

と。作家として何を見ているのか、人間としてどんな生き方をしているのか、作家としてどういう在り方なのかを問うのだと。

柳田さんが息子さんの問いに答える、そうするとまた息子さんが問う、また柳田さんが答えるというやり取りを、息子さんが息を引き取るまでの11日間続けたと言います。柳田さんはこの期間を『11日間の無言の対話』と表現しています。柳田さんは、この無言の対話を通して、自分の生き方はこれでよいのかと考え直させられたと語っています」

「意識不明の人が話しかけてくるなどということはないのです。でも、柳田さんは、確かに無言の対話を11日間続けたというのです。柳田さんの言うことは本当なのでしょうか。それとも、単なる思い込みや幻想なのでしょうか」

静かにこう問い、各々が心の中で感じ取る時間をとる。あえてここでは交流しない。

「これは単なる思い込みだ、幻想だと考える人も多くいるでしょう。でも、柳田さんは、『僕には、確かに息子の声が聞こえたのだ』と言います。

人生を、生活を共に歩んできた大切な息子の死を目前にすると、理屈や常識では説明できない『何か』があるのだ、と」

下記のスライドを示しながら、先の3つの事例と柳田さんの事例は、当人たちにとって「理屈や常識では説明できない何か」であることを確認する。その上で、『何か』とは何なのかを考え、交流する。

ここでは、柳田さんたちの体験が単なる偶然や思い込み、錯覚か否かを問い正すことを目的としない。大切な人を亡くした人が、なぜそのように語るのかという心の動きに目を向けることに重きを置く。

こうした話は、ともすると非科学的な話やオカルト的な解釈で語られがちである。そうではなく、一見不可思議なこの体験は、亡くなった人との生前の深い関係性から生まれる想いであることに目を向けたい。

人は、喪失の痛みと向き合いながら、少しずつ悲しみを自分の中に受け容れ、手放していこうとする過程に向かう。柳田さんたちの語りに耳を傾けることは、「命」や「生きる」ことの意味を見つめ直す機会となることを共有したい。

「死」をただ重く暗いものとして遠ざけるのではなく、その向こう側にある「よりよく生きる」という願いや祈りに気付いてくような交流としたい。

④悲しみを超えて、自分の生き方を見つめ直す

次のスライドを読み上げずに示す。

その後、坂本九さんの「見上げてごらん夜の星を」を流す。坂本さんの画像は入れず、夜空の画像の上に、曲に合わせて歌詞を提示していく。

「見上げてごらん夜空の星を」 作詞/永六輔 作曲/いずみたく 歌 /坂本九

見上げてごらん 夜の星を

小さな星の 小さな光が

ささやかな幸せを うたってる

見上げてごらん 夜の星を

ボクらのように 名もない星が

ささやかな幸せを 祈ってる

手をつなごうぼくと おいかけよう夢を

二人なら 苦しくなんかないさ

見上げてごらん 夜の星を

小さな星の 小さな光が

ささやかな幸せを うたってる

見上げてごらん 夜の星を

ボクらのように 名もない星が

ささやかな幸せを 祈ってる

最後に、今日の学習で考えたことを書き、授業を終える。