小2国語科「名前を見てちょうだい」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小2国語科「名前を見てちょうだい」(東京書籍)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、ワークシート例、1人1台端末の活用例等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科准教授・成家雅史

執筆/東京学芸大学附属大泉小学校・山下美香

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元で身に付けたい資質・能力は、場面の様子や登場人物の行動など内容の大体を捉える力と、場面の様子に着目して登場人物の行動を具体的に想像する力です。

この単元では、物語の「時間」「場所」「登場人物」を踏まえて場面を分け、場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像しながら読み取ることができる力を付けます。そのためにはどんな出来事があったのかという展開を読むだけでなく、各場面の登場人物の行動や様子を捉え、それらについて想像を広げることが大切になります。

登場人物の行動を詳しくしている比喩やオノマトペなどの言葉にも着目して、想像を広げて読むことが大切です。

また、言葉を基に、登場人物の行動や様子を具体的に想像し、好きな場面やおもしろい場面とその理由を考えます。そして、それを紹介する文章をしおりに書かせる活動を行います。作ったしおりを読み合う活動を通して、自分と友達の考えや感じ方の違いに気付くとともに、友達の考えや感じたことを知ることを楽しみにする姿も大切にしていきたいと考えます。

自分と友達の考えや感じ方の違いに気付くことは、今後の人間関係にも効果があると考えます。しおりに書いた自分の読みを相手に話したり、相手の読みを聞いたりするやり取りを通して、物語のおもしろさを味わうだけでなく、言葉一つで読みが広がっていくことを経験してほしいと考えました。

これから物語を読んでいく際、言葉を意識して読んでいくことで、自分の読みが広がるだけでなく言葉に関する興味・関心も高まっていくことでしょう。

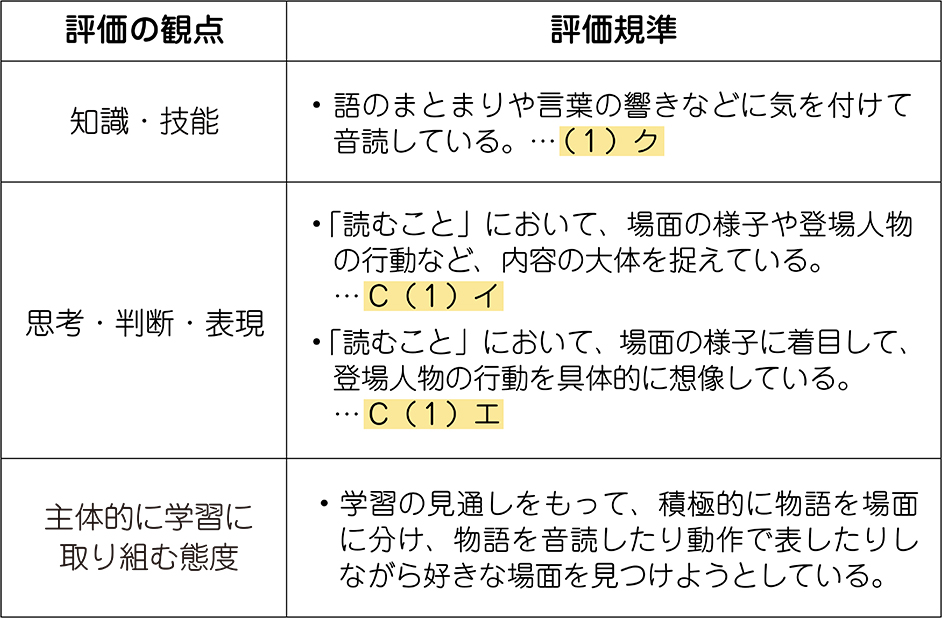

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

登場人物の行動を具体的に想像しながら読み、どの場面が好きだったか、おもしろかったか、また、その場面を選んだ理由をしおりに書き、伝え合う活動です。今回の単元では、主に指導事項の知識及び技能(1)クと思考力・判断力・表現力等C(1)イとエの読むことの事項に関わります。

しおりは、本に挟むものです。作った後、そのしおりを自分が選んだ場面に挟みます。そうすることで、児童が場面をより意識することができます。

しおり作りの活動を通して出来事の展開を読んでいくだけでなく、挿絵なども手がかりにしながら各場面の登場人物の行動や様子を捉え、それらについて想像を広げて読んでいきます。児童は言葉を基にして、登場人物の行動や様子を具体的に想像し、好きな場面やおもしろい場面を見つけていきます。そして、その理由を考えていきます。

しおりには、好きな場面やおもしろい場面の中の一文と、それを選んだ理由を書きます。

好きな場面やおもしろい場面を選ぶ際には、大ざっぱに選ぶのではなく、「この言葉がおもしろい」「この文が好き」など具体的な理由に基づいて選べるとよいでしょう。それが児童の語彙を広げ、言葉に関する興味・関心を高めていくことにもつながります。

本単元で高まった言葉への興味・関心はその後の「読むこと」の学習や日常生活の中で生かされます。言葉への感覚を鋭くして日々の生活を送る中で、新たな言葉を獲得し、無意識だった言葉を意識化して語彙を広げたり深めたりすることにつながっていくはずです。

書いたしおりは、友達と伝え合います。友達と共有することで、物語に対する一人一人の感じ方の違いに気付くとともに、自分の読みを広げたり深めたりしていくことができます。しおり作りや、その後の友達とのやり取りは楽しく活動でき、物語を読むことに苦手意識をもつ児童にも取り組みやすい活動と言えるでしょう。

4. 指導のアイデア

〈 主体的な学び 〉 しおり作り

児童にとって、書店や図書館でしおりを見たり、挟んだりした経験は身近な経験として少なからずあると思います。何かを作るという活動は楽しく、一人一人が工夫することができ、意欲的に取り組むことができます。

「名前を見てちょうだいしおり」作りでは、自分の好きな場面やおもしろい場面を見つけ、その場面の一文と選んだ理由をしおりに書きます。「この場面が好き」「この場面がおもしろい」という理由をざっくり書かせるのではなく、言葉や文を根拠として考えさせていきます。

しおりを作ることを通して、物語を読み直し、場面を意識したり出来事の展開を読んだりしながら、登場人物の行動や様子を具体的に想像し読み広げていきます。しおりに必要なことを書くために、再度、物語を読み直したり音読したりすることへとつながっていき、主体的な活動になるでしょう。

「この登場人物の行動がおもしろい」「この場面が好き」「しおりを作って楽しい」「他のお話でもやってみたい」と感じることができ、今後の「読むこと」の学習や読書生活にもつながる学習です。

さらには「読むこと」の学習の中だけで終わらせず、今後の児童の読書生活へとつなげていけるとよいでしょう。

〈 対話的な学び 〉 しおりの読み合い

この「名前を見てちょうだい」という物語は、題名である「名前を見てちょうだい」と言うえっちゃんの言葉に着目しながら、この先の展開を、どきどきわくわくしながら読み進めることができます。

繰り返しのある物語で、登場人物の行動や表情などについて、想像が広がります。

また、会話文も多いため、読んだことを基に音読を工夫することもでき、楽しみながら読むことができる物語です。

自分の好きな場面やおもしろい場面を見つけ、しおりには、その場面の一文と選んだ理由を書きます。しおりを読み合うことで、自分が好きだと思った場面と友達が好きだと思った場面が異なることに気付くことでしょう。仮に同じ場面を選んでいたとしても、選んだ一文や選んだ理由が違うため、その物語に対する一人一人の感じ方の違いに気付くことができ、自分の読みを広げたり深めたりしていくことができます。

友達との読みの違いに気付くと、さらにいろいろな友達のしおりを読みたくなり、自然と対話的な学びへとつながっていくことでしょう。自分の読みだけでなく、「もっと友達の考えを聞きたいな」「友達はどう思ったのだろう」などと、聞くことを楽しみにする姿も育てていきたいものです。

〈 深い学び 〉 しおりに書かれた読みの違い

友達としおりを読み合って気付いた読みの違いを、「違った」だけで終わらないようにしたいものです。

「どうしてこう思ったの?」「どうしてこう考えたの?」と友達に問いかけたり、友達の読みについて考えたりする姿につなげていきましょう。

また、「友達の読みを知りたい」という意欲も大切にしていきたいものです。2年生ではなかなか難しいことかもしれませんが、できている児童を取り上げ、クラスで共有できるとよいでしょう。

最初からできるようになることは難しいですが、この単元だけでなく、他の単元や教科でも、友達との考えや感じたことの違いから、「どうして友達はそう思ったのだろう?」と立ち止まって考え、それを共有できる時間を大切にしていきましょう。

5. 単元の展開(10時間扱い)

単元名: しおりで好きな場めんをつたえよう

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時)

① 学習の見通しをもつ。

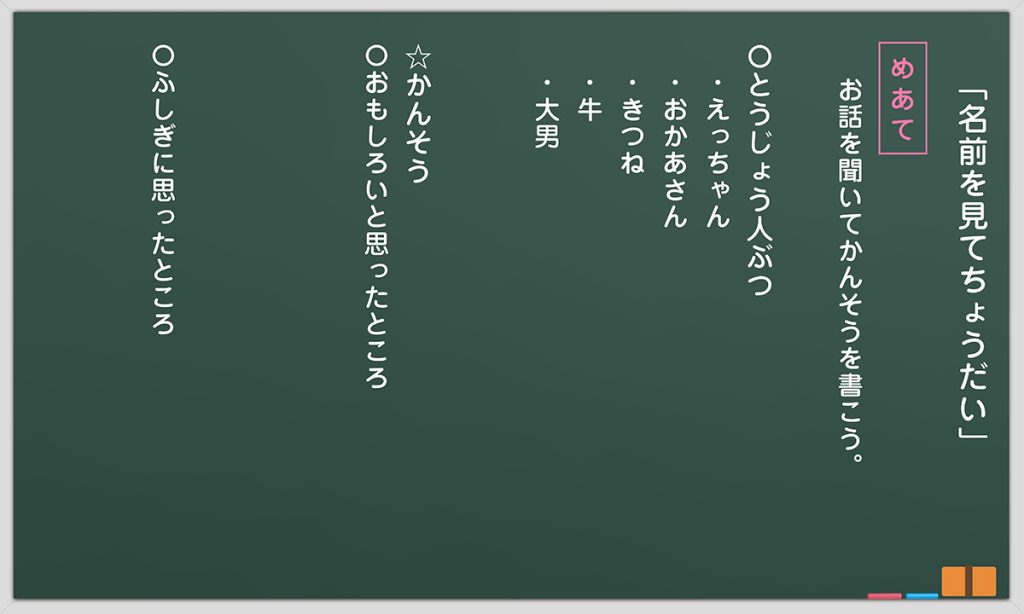

教科書を読み、題名や挿絵から内容を想像する。範読を聞き、初発の感想を書く。

② 学習課題を確認する。

初発の感想を交流する。学習計画を立て、「ものがたりをいくつかの場めんに分けてすきな場めんを見つけ、しおりを作る」という学習課題を確認する。

・第二次(3時、4時、5時、6時、7時)

③ 物語を場面に分け、内容の大体をつかむ。

「場面」という学習用語を確かめ、場面分けをする。登場人物を確認したり、挿絵を並べ替えたりして、物語を六つの場面に分ける。それぞれの場面について、時、場所、登場人物を整理する。

④ 登場人物の行動や様子を具体的に想像する。

第1・2場面を読み、登場人物の行動や会話など様子が分かる言葉や文に着目し、行動や様子を想像する。

⑤ 登場人物の行動や様子を具体的に想像する。

第3・4場面を読み、登場人物の行動や会話など様子が分かる言葉や文に着目し、行動や様子を想像する。

⑥ 登場人物の行動や様子を具体的に想像する。

第5場面を読み、登場人物の行動や会話など様子が分かる言葉や文に着目し、行動や様子を想像する。

⑦ 登場人物の行動や様子を具体的に想像する。

第5・6場面を読み、登場人物の行動や会話など様子が分かる言葉や文に着目し、行動や様子を想像する。

・第三次(8時、9時、10時)

⑧⑨ 好きな場面を選び、理由を挙げてしおりを作る。

好きな場面を選ぶ。その根拠となる一文と選んだ理由をしおりに書く。

⑩ 作ったしおりを読み合い、単元の学習を振り返る。

作ったしおりを読み合い、感想を交流する。

全時間の板書例と指導アイデア

●「主体的な学び」のために

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!