デジタルの強みを生かした“子供たちが主体的に学べる”授業デザインとは?〈デジタル×深い学び〉

デジタルを活用した学びの重要性ついて、頭では理解しているものの、その特性を「どのように授業に落とし込んだらよいのか、わからない」と、悩まれている先生は多いのではないでしょうか? デジタルの強みを生かして、どのような授業デザインができるのか、どんなツールが子供たちの学びを後押しするのか-。小・中学校のリアルな実践とともに、授業デザインのヒントを紹介します。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の5回目です。記事一覧はこちら

目次

「デジタルを活用したこれからの学び」の授業デザインとは

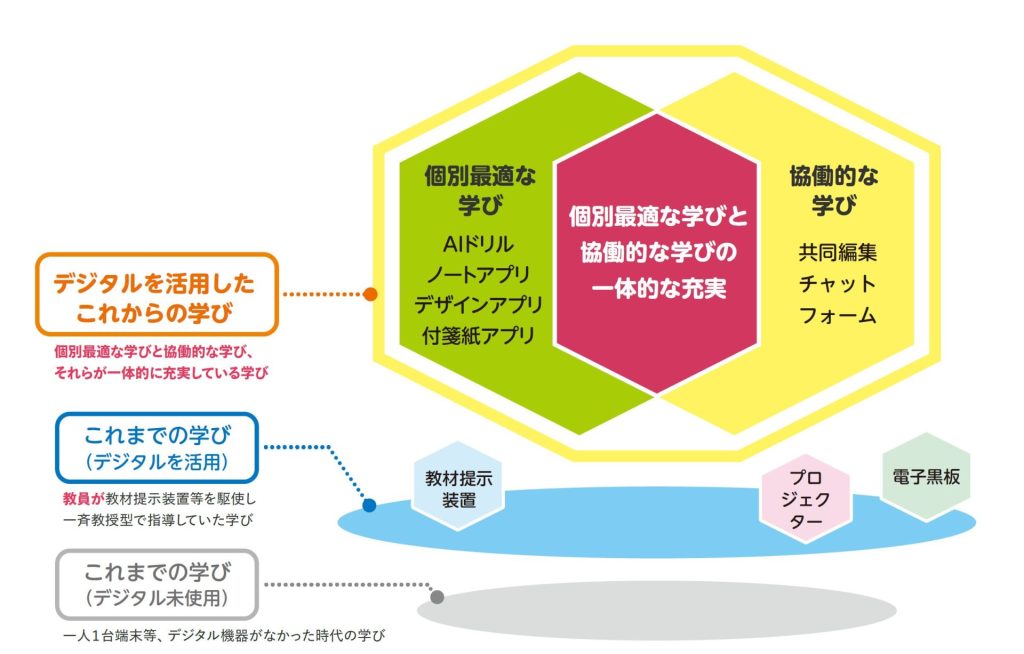

これまでの学びは、黒板と教科書を使い、教員が学級全体に一斉に教えるスタイルがメインでした。その後、教材提示装置やプロジェクター、電子黒板などが導入されました。そして現在、子供たちは1人1台、端末を所持しています。「デジタルを活用したこれからの学び」の授業デザインにおいては、従来のデジタル機器等を《教員》が活用する授業ではなく、《子供》が文具のように活用し、より主体的・対話的に学べる授業が求められています。

「主体的・対話的に学べる授業」とは、「個別最適な学び」と「協働的な学び」が一体的に充実することでもたらされる授業であり、デジタルの活用によって、より効果的・効率的に両立することができます。

●個別最適な学び

学習者一人一人に応じた「個の学び」。主に、学習内容の確実な定着をめざす「指導の個別化」と、学習を深め広げることをめざす「学習の固定化」を指す。

●協働的な学び

学習者一人一人の個性や資質を生かすことを前提としたうえで、他者と協働して問題を解決することをめざす学び。

「主体的・対話的で深い学び」において、「個別最適な学び」と「協働的な学び」のどちらも、過不足があっては成立しません。2つの学びの両輪によって、子供たち一人一人が「自立した学習者」となる「主体的な学び」をつくるのです。

子供たちが主体的に学べる授業のデザイン事例(ツールの活用)

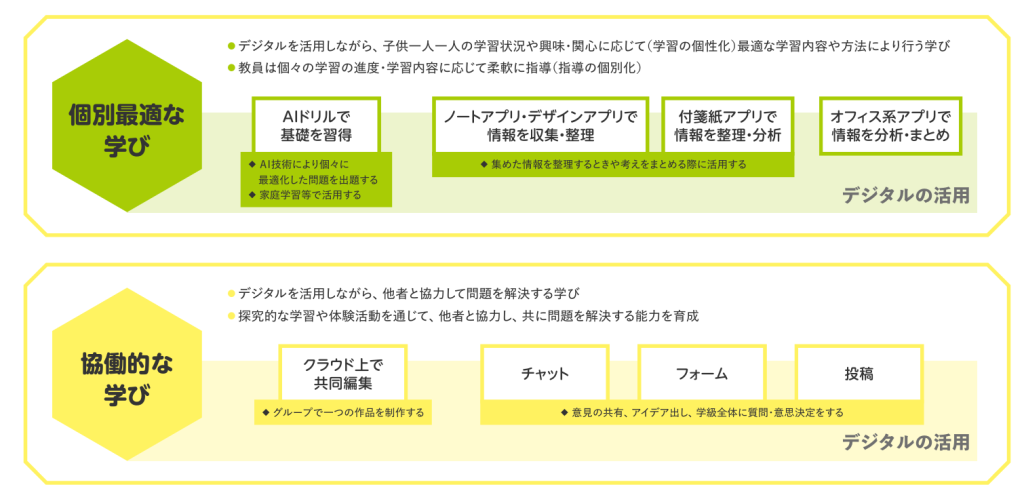

「個別最適な学び」と「協働的な学び」におけるデジタル活用について、重要なことは「一人一人の子供に合った学びを実現する」ことです。デジタルは、あくまでも「学びのツール」であることを前提とし、授業のねらいを達成するための手段であることを念頭に置いておきましょう。

では、どのようなデジタルツールの活用が「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立を実現するのでしょうか。具体的なデジタルツールの活用例を、授業デザインの実践例とあわせてご紹介します。

具体的なツールの活用例①

ノートアプリ・デザインアプリは、情報や思考を可視化するのに便利!

●ノートアプリ・デザインアプリ

ノートアプリとは、デジタル上でノートをとれるアプリのことで、図や写真などを貼ることもできます。デザインアプリは、チラシやポスターなどを作成することができるアプリで、資料作成だけでなく、子供たちの考えを整理するツールとしても活用できます。

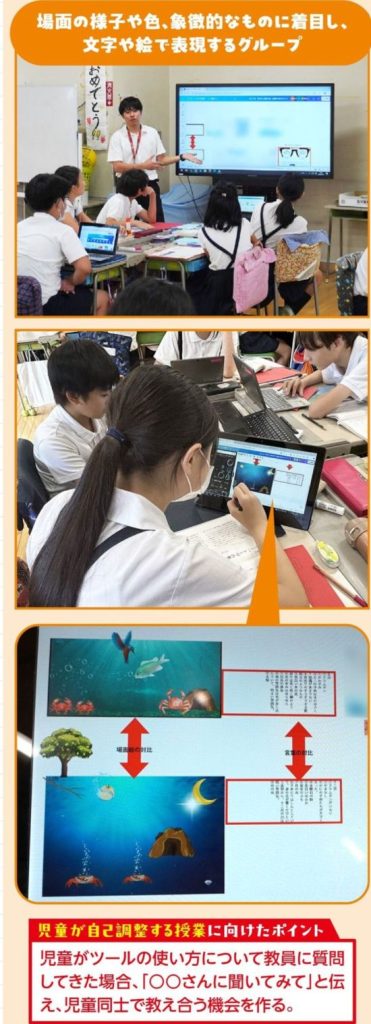

第6学年 国語科「やまなし」

(台東区立上野小学校)

「やまなし」の流れをつかむ授業において、子供たちが着目した場面の様子や色、象徴的なものを表現する際に、デザインアプリを活用しました。文字だけでなく、絵なども表現に取り入れることで、自分の頭の中にある情報を整理、可視化することができます。

また、アプリの使い方については、教員が具体的に指導するのではなく、子供たち同士で教え合うように誘導することで、協働的な学びにもつなげることができます。

具体的なツールの活用例②

クラウド上への投稿で、他者参照をより充実化!

●クラウド

インターネットを通じて提供されるサービスやストレージにデータやアプリを保管し、必要なときに必要な分だけ利用できる仕組み。

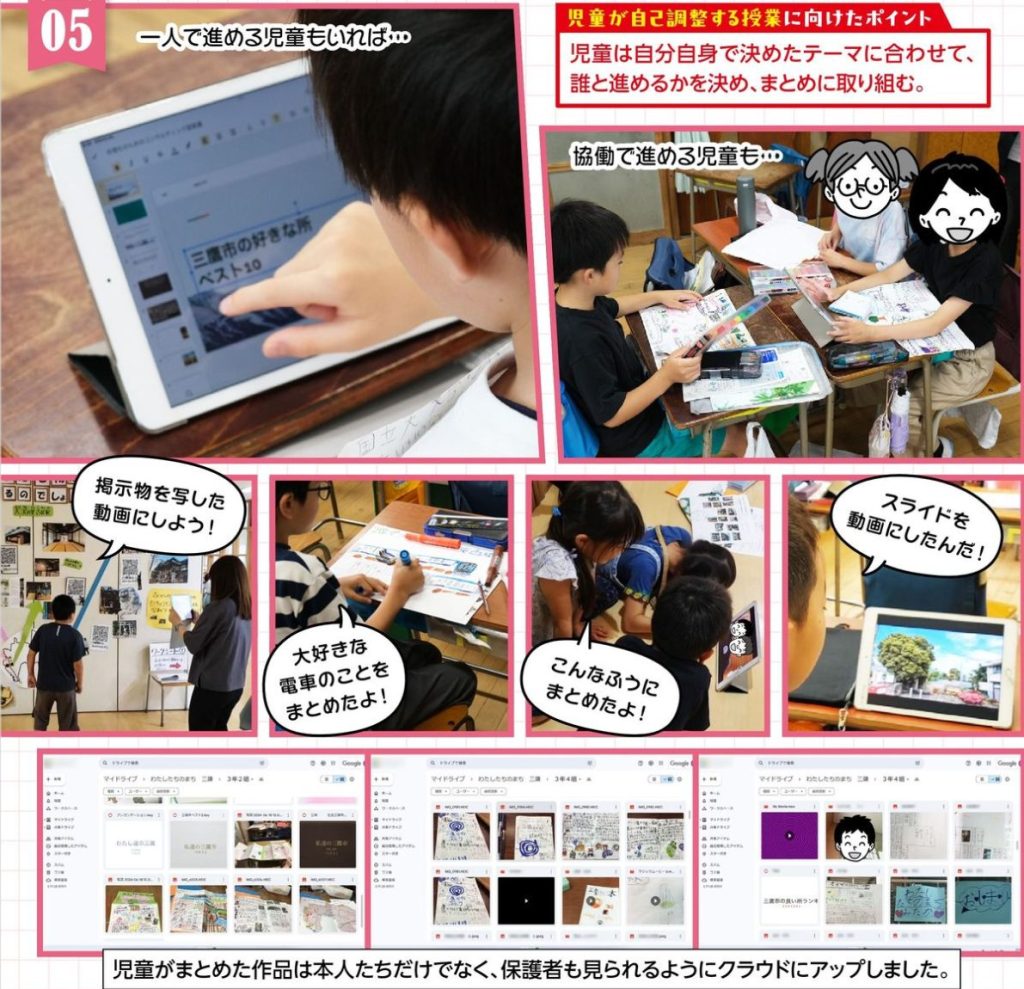

第3学年 社会科「わたしたちの市」

(三鷹中央学園三鷹市立第三小学校)

三鷹市について調べる学習において、子供たちがまとめた作品をクラウド上に投稿することで、保護者も含めた他者参照を可能にしました。

なお、この調べ学習では、一人で黙々と進める子、グループで協働して進める子、地図を使ってまとめる子、動画にまとめる子など、多種多様な学びのスタイルを子供たち自身が選択・決定できるよう、授業がデザインされています。

具体的なツールの活用例③

共有スペースへの投稿とアンケートフォームで業務のスリム化も実現!

●フォーム

アンケートや申請書のように、選択肢を選んだり内容を書きこんだりできるツール。ユーザーが情報を入力し、送信・共有できる(例:アンケートフォーム、登録フォームなど)。

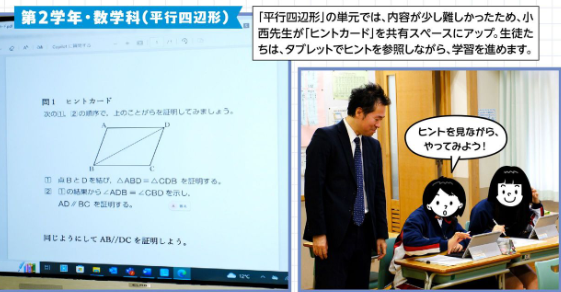

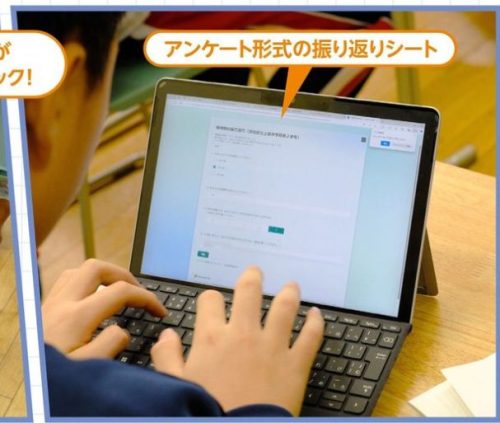

第2学年 数学 「平行四辺形」

(東京都渋谷区立上原中学校)

授業中、難易度の高い問題については、「ヒントカード」を共有スペースに投稿しています。問題を解くことに苦戦している生徒は、ヒントカードを参照することで、解答の糸口を自分の力で見いだすことができます。

授業の終わりに実施する振り返りでは、アンケートフォームを活用することで、教員による取りまとめ、確認、評価の一連のプロセスの効率化を図ることもできます。