小6体育「体の動きを高める運動【体つくり運動】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小6体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「体の動きを高める運動【体つくり運動】」の単元を扱います。

執筆/鹿児島大学教育学部附属小学校教諭・橋元将大

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

鹿児島県公立小学校校長・楠生勝宏

目次

単元名

体の動きを高める運動~課題を基に楽しみながら体力アップ!~

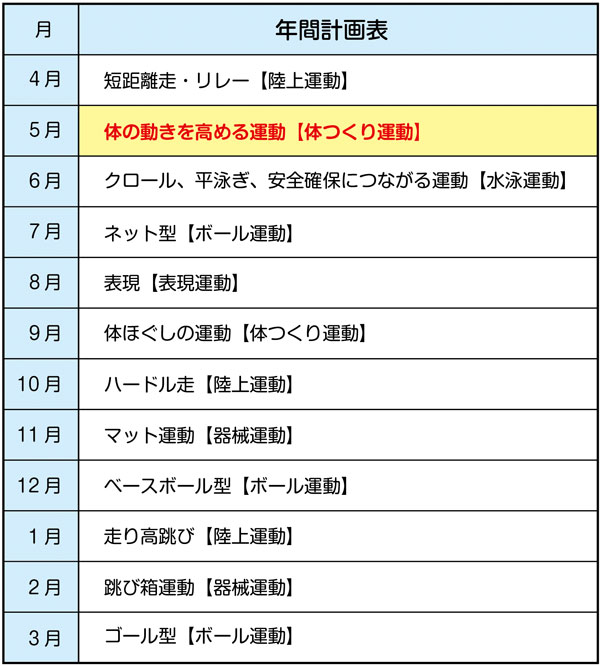

年間計画表

単元目標

●知識及び運動

体の動きを高める運動の行い方を理解するとともに、ねらいに応じて、体の柔らかさ、巧みな動き、力強い動き、動きを持続する能力を高めるための運動をすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の体力に応じて、運動の行い方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

体の動きを高める運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

体の動きを高める運動は、運動の楽しさや喜びを味わうとともに、中学年までに身に付けた体の基本的な動きを基に、体の様々な動きを高めるための運動です。

②学習のねらい

授業では、体力の必要性や体の動きを高める運動の行い方を理解するとともに、自己の課題をふまえ、直接的に体力の向上をねらいとして、体の柔らかさ、巧みな動き、力強い動き、動きを持続する能力を高めるための運動を行うことができるようにします。

③子供の取組

子供は、これまでできなかった動きができるようになったり、動きの質が高まっていることを実感したりすると夢中になって運動に取り組みます。その一方で、子供の必要感がないまま運動を繰り返す活動になったり、同じ動きに何度挑戦しても動きの高まりを実感できなかったりすると、運動への意欲が低下してしまいます。

④指導の手立て

そこで本指導アイデアでは、単元前半で様々な動きに挑戦する時間を確保することで、自己の課題を把握して体力を高める必要感をもてるようにしたり、挑戦する動きを複数用意することで、それぞれの興味・関心に合った活動を行ったりすることができるようにします。

⑤指導ポイント

自己の課題を把握したり、動きの高まりを実感したりするには、自分自身の動きを客観的に捉えることが重要です。グループをつくり、互いの動きを見合いながら協働的に学ぶ機会を保障したり、ICT端末を活用して自己の動きを確認したりしながら、課題を基に楽しんで体力アップできるように指導することが大切です。

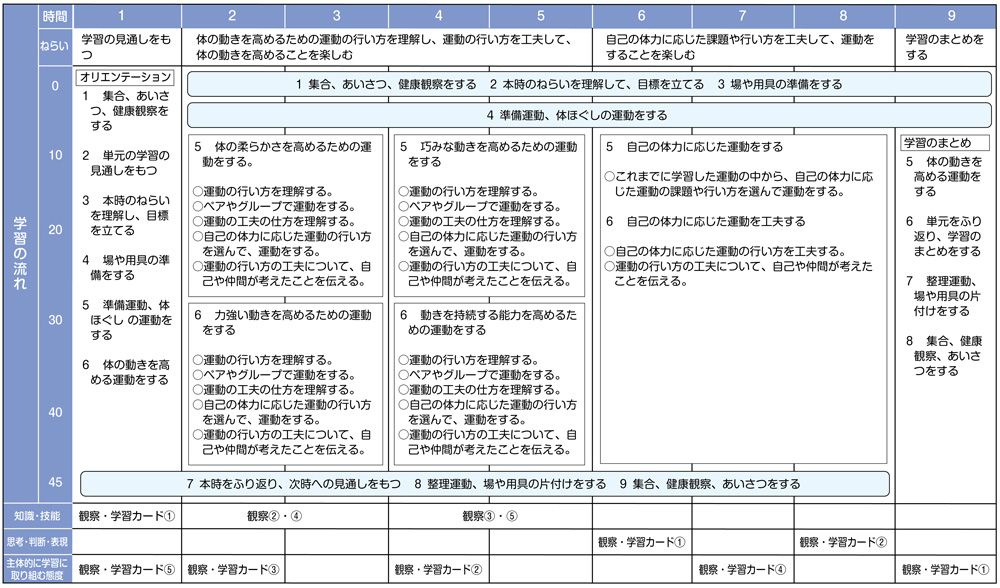

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①体の動きを高める運動の行い方について、言ったり書いたりしている。

②体の柔らかさを高めるための運動をすることができる。

③巧みな動きを高めるための運動をすることができる。

④力強い動きを高めるための運動をすることができる。

⑤動きを持続する能力を高めるための運動をすることができる。

●思考・判断・表現

①自己の体力に応じて運動の課題や行い方を選んでいる。

②体の動きを高めるために自己やグループで考えた運動の行い方を他者に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①体の動きを高める運動に積極的に取り組もうとしている。

②約束を守り、仲間と助け合おうとしている。

③場の設定や用具の片付けなどで、分担された役割を果たそうとしている。

④仲間の気付きや考え、取組のよさを認めようとしている。

⑤場や用具、周囲の安全に気を配っている。

イラスト/みながわこう