小3体育「幅跳び【走・跳の運動】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小3体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「幅跳び【走・跳の運動】」の単元を扱います。

執筆/神奈川県相模原市立小学校教諭・松崎礁之

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

神奈川県相模原市立小学校校長・桂徳泰彦

目次

単元名

めざせ!幅跳びんご&高得点

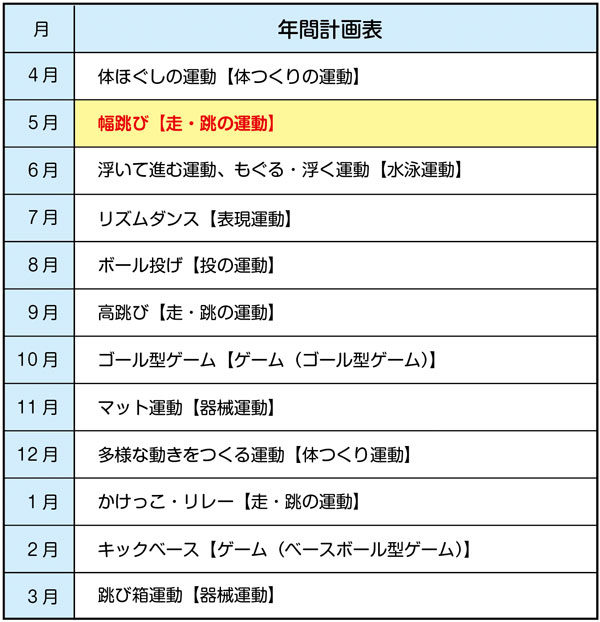

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

幅跳びの行い方を知るとともに、短い助走から踏み切って遠くへ跳ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題を見付け、動きを身に付けるための活動や競争の仕方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

幅跳びに進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

幅跳びは、短い助走から強く踏み切って遠くへ跳ぶ楽しさや喜びに触れることができる運動です。立ち幅跳びとは違い、助走することによって空中でより浮遊感を感じることができます。

②学習のねらい

「助走」「踏切り」「着地」の3つの局面(ポイント)は、個人で繰り返し練習します。特に、助走は5~7歩で少しずつ距離を伸ばし、スピードに乗ることによって記録の伸長につながります。局面ごとの練習だけでなく、少しずつゲーム的な要素を取り入れていきます。競争や記録会など、子供たちが運動に親しみ、練習に取り組む動機付けになることを期待します。また、友達との関わりの中で教え合いや励まし合いにより、自他の課題にも気付くことができます。

③子供の取組

一方で、ふわっと跳び上がる浮遊感を感じることができなかったり、記録が伸びにくくなったりすると、意欲の低下につながります。

④指導の手立て

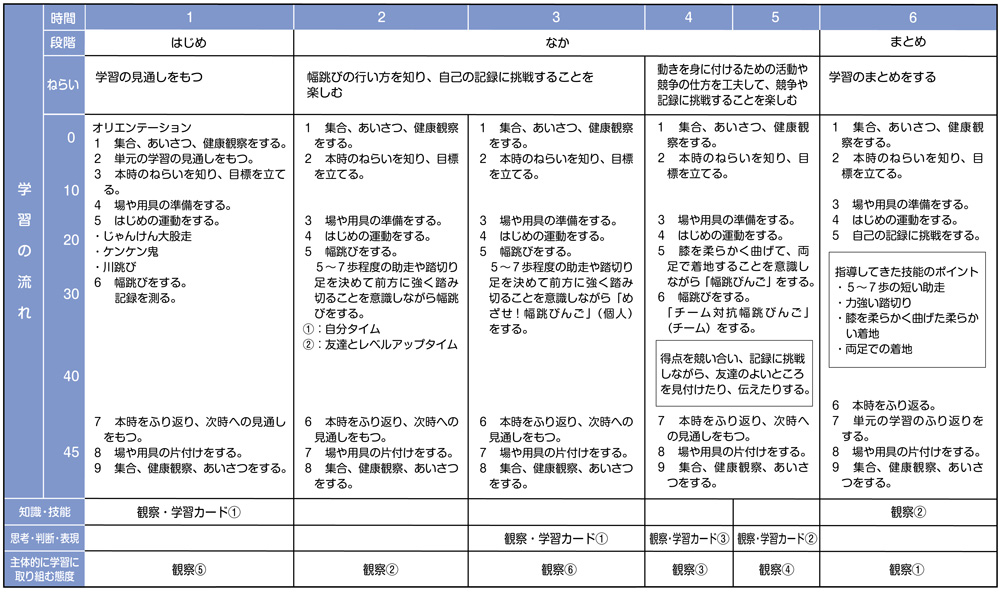

そこで本指導のアイデアでは、最後まで「幅跳びが楽しい」と体感できるように単元計画を工夫します。 まず、「オリエンテーションを通して単元の見通しをもつ時間」を設定します。オリエンテーションでは、幅跳びはどんな運動なのか、どのような流れで学習を行っていくのかなど子供が学習の見通しをもてるようにします。

次に、基礎的な学習として「5~7歩程度の助走から踏切り足を決めて、前方に踏み切る動きを習得する時間」「膝を柔らかく曲げて、両足で着地する動きを習得する時間」という2つの時間を設定します。「めざせ!幅跳びんご」というゲームを行いながら繰り返し練習することで、局面ごとの動きの特性に触れることができるようにします。その後「チーム対抗 幅跳びんご」というゲームを行います。助走、踏切り、着地といった幅跳びの一連の動きをいろいろな局面に分けてアドバイスし合えるようにします。

最後に学習のまとめとして「自己の記録に挑戦する時間」を設定します。ゲーム性のある活動を通して気付いた「遠くに跳ぶためのポイント」を意識して自己の記録に挑戦します。記録に挑戦していく中で気付いたポイントは、友達と共有しながら学習を進めていきます。

⑤指導ポイント

授業後に「◯◯ができるようになった」「□□さんに教えてもらって△△に気付いた」などふり返る時間を設定します。教師や友達とコミュニケーションをとり、多くの関わりを通して学ぶことで、自己の考えを深めることができます。教師は、学習を通して、その1時間で何を指導し、何を評価するのかを明確にしておくことが大切です。そのために、単元全体の指導内容を把握し、いつ・どこで・どのような姿に対して声をかけるのか整理しておくことが必要です。

また、個々に練習するだけでなく、競争したり励まし合ったりしながら、目的意識をもつことや意欲を高めることにつなげていきます。そして、そのような学びの高まりを個から集団へつなげていくことも大切です。

第2~3時は、個人で幅跳びのポイントを押さえます。それぞれのポイントを意識して活動することで、運動の局面での体の使い方を身に付けることができるようになります。また、ポイントを知識として習得することもねらっています。第4~5時では、グループやチームで活動します。技能向上や記録への挑戦だけでなく、習得した知識を生かした見合い、教え合いにつながることも期待できます。

さらに、ICT機器を活用し、自己の跳ぶ様子を撮影して、自己の課題を見付けることができるようにします。撮影した動画を学級やチームの友達と共有することで、新たな気付きが生まれ、自己の課題解決につながるよう支援していきます。

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①幅跳びの行い方について、言ったり書いたりしている。

②短い助走から強く踏み切って遠くへ跳ぶことができる。

●思考・判断・表現

①自己の課題を見付け、その課題の解決のための活動を選んでいる。

②友達との競争の仕方を考え、競争の規則や記録への挑戦の仕方を選んでいる。

③友達のよい動きや変化を見付けたり、考えたりしたことを友達に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①幅跳びに進んで取り組もうとしている。

②きまりを守り、誰とでも仲よく励まし合おうとしている。

③勝敗を受け入れようとしている。

④友達の考えを認めようとしている。

⑤用具の準備や片付けを友達と一緒にしようとしている。

⑥場や用具の安全を確かめている。