小6国語科「イースター島にはなぜ森林がないのか」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「イースター島にはなぜ森林がないのか」(東京書籍)の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/東京都足立区立西保木間小学校・浅井健太朗

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、筆者の論の進め方の工夫を捉え、筆者の論の進め方について自分の考えをまとめる力を身に付けることを目指します。

子供たちはこれまで、本文を序論・本論・結論に分けてそれぞれの内容を確かめたり、要旨を捉えて文章にまとめたりする学習を行っています。さらに、筆者の考えに対する自分の意見を表現したり、複数の文章を読み比べて考えを広げたりする経験もしてきました。

これらの学習経験を生かして、文章構成や内容を把握した上で、筆者が自分の考えを伝えるためにどのような論の展開をしているのかに注目し、論の進め方の工夫に目を向ける単元を構想しました。

この単元での学びが、その後に配された書くことの単元「いざというときのために」の学習につながります。

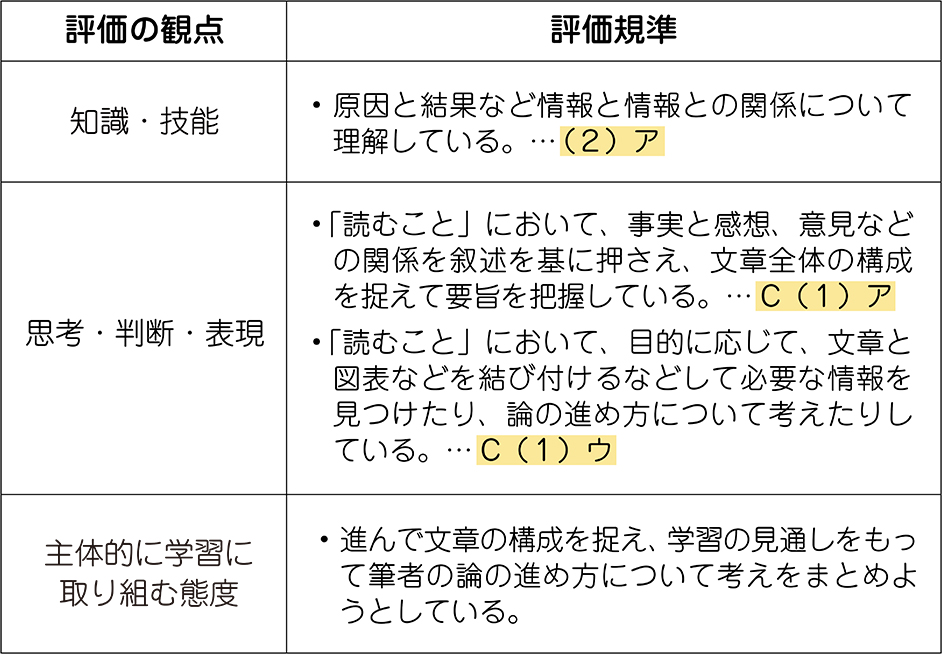

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、主たる言語活動として、筆者の論の進め方について分かったことや考えたことを話し合ったり、自分の考えを文章にまとめたりすることを位置付けました。

言語活動を設定する際は、単元で身に付けたい資質・能力の育成につながるよう、教材の特性を生かして考えることが重要です。そのために、「イースター島にはなぜ森林がないのか」の、論の進め方の工夫に触れておきます。

一つめの特徴は、論理的な筋道を立てて「原因」と「結果」を用いながら論を展開している点です。

人間が様々な目的で森を切り開いたことや、島に人間とともに上陸したラットがヤシの実を食べつくし森林が再生しなかったことが原因で、森林破壊という結果をもたらしたこと。さらに、その森林破壊が原因となって、島の食料不足や村同士の争い、人口減少が起き、イースター島の衰退という結果につながったこと。このように、「原因」と「結果」を連鎖させながら論を進める構造になっています。

二つめの特徴は、結論部分で話題が抽象化されていることです。最後の27段落(p.55 6行目~)では、「人類の存続」「子孫に深く思いをめぐらす文化」といった言葉が新たに登場します。

問いの形の題名から始まり、イースター島の森林がなくなるまでの流れや、その後の島の衰退過程を説明した部分は、あくまでも事例であり、筆者はそこから視点を広げ、地球における人類の未来について問題提起を行っています。結論部分の筆者の考えと、イースター島の事例を結び付けて考えることで、筆者の要旨を捉えることができるでしょう。

筆者の論の進め方には、他にも多くの工夫が見られます。題名を問いの形にすることで、読み手の興味を引き、事例に直結させています。さらに、3段落(p.49 3行目)で「イースター島の森林は、なぜ、どのようにして失われてしまったのだろうか」と問いを提示した後、すぐに森林破壊の原因を述べるのではなく、ポリネシア人やラットの上陸という出来事から時系列に沿って説明することで、イースター島の変遷について、物語を追うように読み進められる工夫がなされています。

このような教材の魅力を生かし、筆者の論の進め方の工夫について考える学習を行います。友達と話し合ったり自分の考えを文章にまとめたりすることで学習の理解を深められるようにしましょう。

4. 指導のアイデア

〇 主体的な学びのために

本単元のねらいである文章構成や論の進め方に関する学習を効果的に進めるためには、話題や教材への興味・関心が不可欠です。

第1時では、イースター島やモアイ像について紹介したり、題名から内容を予想したりすることで、教材が「知りたい情報が書かれている文章」として子供たちにとって魅力的なものになるようにします。

また、文章を読んで内容に対して興味深さや説得力を感じることで、それが筆者の述べ方の工夫によるものだと気付くことができるでしょう。

〇 対話的な学びのために

子供たちが文章を読み返す中で考えのずれが生じたとき、「どうしてそう考えたの」と対話する必然性が生まれます。こうした場面では、子供の疑問やつぶやき、教師の発問をきっかけに、子供たち同士が考えを深める機会を大切にします。

本単元では「本論はどこまでかな」「森林がなくなった原因はいくつ書かれているかな」といった問いをきっかけに、「私は…」「確かに。でも…」と意見を交流しながら文章の内容や論の進め方についての理解を深めていきます。

話合いを充実させるためには、読みの土台づくりが大切です。文章の内容を整理したり、全体の構成を把握したり、筆者の考えがどこに述べられているかをつかみ要旨を捉えたりする「構造と内容の把握」を十分に行いましょう。

〇 深い学びのために

文章構成や論の進め方を全体的に大まかに捉えていくことと同時に、一つ一つの言葉に立ち止まって考えることも重要です。細かな表現に注目することで、筆者がどのように言葉を選び、どんな印象を与えようとしているのかを読み取ることができます。

例えば、文末表現について考えてみます。

○7段落(p.50 1行目~)

島に着いた船からにげ出したラットは、この島で野生化し、またたく間に島中に広がっていったらしい。【伝聞や推測を交え、確定的ではないことを示している】

○7段落(p.50 3行目~)

だが、長い船旅の末ようやくこの島にたどり着いたポリネシア人たちにとって、ラットの船からの逃走など、ほんのささいな出来事であったにちがいない。【断定的で、確信をもって述べている】

○20段落(p.53 5行目~)

そのラットたちがヤシの実を食べてしまったために、新しい木が芽生えて育つことができなかったようなのである。【事実に基づきながらも、筆者の考えが入っている】

こうした文末表現の違いに気付く子供がいるかもしれません。そのような発見があった際には、「文末表現に着目したんだね」と価値付けることで、他の子供たちの視点にもなり得ます。

また、修飾語にも注目できます。

○27段落(p.55 7行目~)

しかし、今後の人類の存続は、むしろ、子孫に深く思いをめぐらす文化を早急に築けるかどうかにかかっているのではないだろうか。

「深く」「早急に」という修飾語によって、イースター島の歴史が現代の私たちに無関係ではなく、同様の危機が迫っていることを強調しています。こうした読み過ごしやすい言葉も、削ってみたり、他の表現に置き換えたりして比べてみることで、わずかな言葉の違いによって読者の印象が変わることに気付けるでしょう。

教師自身が「この表現、他の言い方だったらどう感じるかな」と問いかけたり、言葉にこだわる姿勢を見せたりすることで、言葉に注目しながら読み進める子供たちを育てていきたいですね。文章を深く読み取る力だけでなく、書くときの表現力の向上にもつながります。

5. 単元の展開(6時間扱い)

単元名: 筆者の論の進め方をとらえ、自分の考えをまとめよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 教材を通読し、単元の学習の見通しをもつ。

・第二次(2時、3時、4時、5時)

② 文章を序論・本論・結論に分け、構成を捉える。

③ 森林が失われた原因を整理し、因果関係を捉える。

④ 本論について、筆者がどのように論を進めているかを考える。

⑤ 文章全体について、筆者がどのように論を進めているかを考える。

・第三次(6時)

⑥ 筆者の論の進め方について自分の考えをまとめ、交流する。単元の学習を振り返る。

全時間の板書例・ワークシート例・端末活用例と指導アイデア

● 1時間目の概要

教材と出合い、気付いたことについて話し合うことを通して、「筆者の論の進め方を捉え、自分の考えをまとめる」というゴールを設定する時間です。同時に、ゴールの達成に向けて次の時間からどのような学習課題に取り組むべきかを話し合い、見通しをもてるようにします。

まずは教材との出合い方を工夫し、説明的な文章を読む前に「読みの構え」を作ることが大切です。

既習を活用できないかという視点をもったり、疑問や知的好奇心を抱いたりすることで、学びへの意欲を高められるでしょう。

ここでは 「学習で使う言葉」「題材」「題名やリード文」 の三つを切り口にして、導入を行います。

<学習で使う言葉を活用した導入>

これまでの学習を振り返り、説明的な文章の学習で使う言葉を確認します。

6年生にとって初めての説明的文章の学習となるため、これまでに学習してきた「問い」「答え」「序論・本論・結論」といった文章構成に関わる用語や、筆者の考えを捉える際のポイントとなる「要旨」は、必ず確認しておきたいところです。

教科書p.272~273には「学習で使う言葉」としてまとめられているので、それを参考にしながら確認することができます。学級の実態に応じて、年間指導計画を調整し、下学年の短い説明的な文章を使って既習事項を確認する時間を設定することも考えられます。

みなさんはこれまで、いくつもの説明文を学習してきましたね。

説明文の学習で使う言葉には、どのようなものがありましたか?

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!