小3国語科「わたし」の説明文を書こう 全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小3国語科 「わたし」の説明文を書こう(東京書籍)の全時間の板書、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/熊本大学大学院教育学研究科准教授・北川雅浩

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校・橋浦龍彦

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、「書くこと」の指導事項として、「書く内容の中心を明確にし、内容のまとまりで段落をつくったり、段落相互の関係に注意したりして、文章の構成を考えること」を重点的に目指します。

伝えたいことが明確になるよう、児童が自分を一言で表現できるようにすることが大切です。

「わたし」の説明文は、一言で表した自分の性格や特徴を具体化するように出来事を書きます。

自分の性格や特徴に関連する出来事を対話的に思い起こし、児童が友達に自分のことを知ってもらったり、自己理解が深まったりするように単元をデザインしていきましょう。

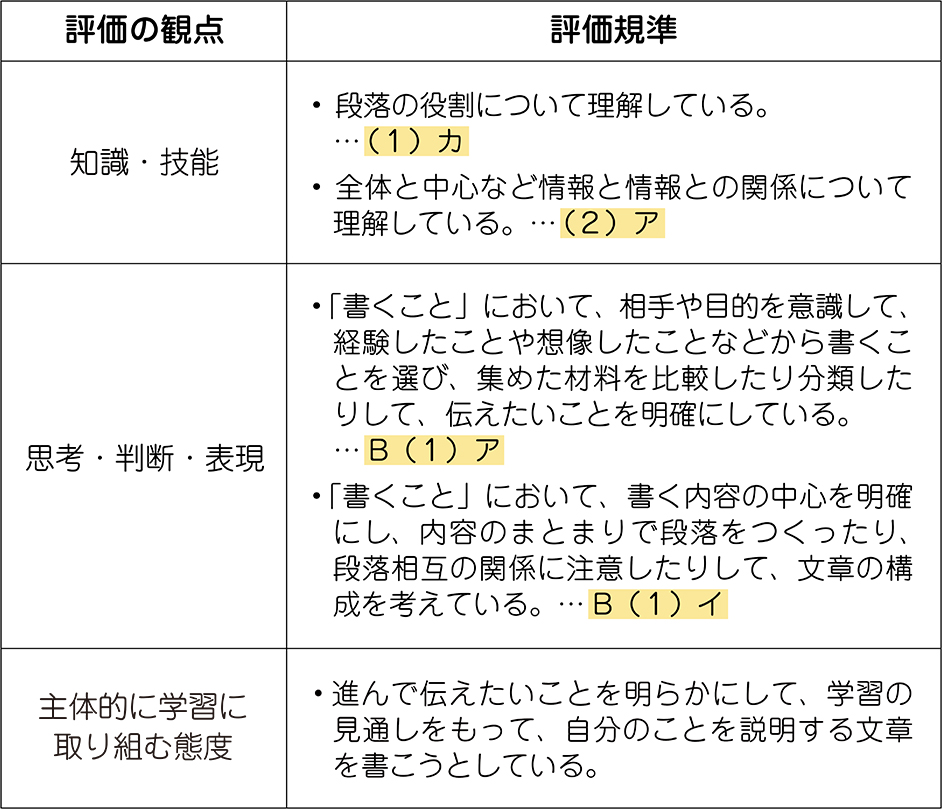

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

「『わたし』の説明文を書こう」の学習では、まず、「もっと友達に自分のことを知ってもらいたい」という思いを高め、主体的な学習にしていくことが大切です。初めて同じ学級になった友達や、自分のことをまだよく知らない友達に向けて書くようにするとよいでしょう。

また、書く過程では、児童自身のことをよく知る友達に、自分の性格や特徴を考えてもらったり、具体的な出来事を一緒に思い起こしたりすると、書きやすくなるでしょう。

本単元の言語活動としては、次のような過程があります。

⑴ 学習の見通しをもつ(学習計画を立てる)

⑵ 伝えたいことを書き出す

⑶ 中心を決めて、文章の組み立てを考える

⑷ 文章を書く

⑸ 推敲する

⑹ 文章に対する感想や意見を伝え合い、自分の文章のよいところを見つける

これだけの活動がありますから、毎時一律に題材の設定、取材、構成…と進むことは難しいでしょう。とはいえ、1学期の単元ですから、まずは書くことの学習過程を全体で確かめます。

⑴については学級全体で単元の見通しをもつこと、⑹については全員が書き上げてから感想を伝え合うことをおすすめします。それぞれが、⑵から⑸の学習過程を自分のペースで行き来できるよう、児童一人一人が「今日、私はここを頑張ろう」と、毎時間のめあてを設定することを心がけましょう。

教師は、児童の学習の進み具合に目を通し、どの学習過程をその授業の重点にするのかを明らかにすることが大切です。

4. 指導のアイデア

⑴ 児童自身が「わたし」を知るために

児童自身が見た自分の姿と、友達から見た自分の姿を組み合わせながら書くことを促すとよいでしょう。3年生の1学期では、まだ自分を客観視できない児童が多いからです。

そのために、性格を表す言葉のリストを作成しておきます。その中から、自分をよく表している言葉を三つ程度選びます。次に、友達数人にも、自分を表す言葉を三つ程度選んでもらいます。その結果、「やさしい」など、集中した表現があれば、それを「書く内容の中心」として、文章に生かすことができるでしょう。教科書巻末の「言葉の広場」も活用しましょう。

⑵「段落相互の関係に注意」して書くために

文章の「始め」で自分を一言で言い表します。「中」では、一言で表した言葉に関する具体的な出来事を書くことが大切です。「始め」に書いた自分の性格や特徴を「中」で具体化することができていると、「段落相互の関係」が整っているといえます。

例えば、「わたしを一言で言い表すなら、『やさしい人』だと思います」に続ける「中」を書く場合、「いつも友達にやさしくしています」よりも、「○○さんが帰り道で転んだ時、すぐにかけつけて『大丈夫?』と声をかけました」などと、具体的なエピソードなどが書けるとよいでしょう。

⑶ 児童が自己開示をして書くために

児童によっては、⑵に書いたような文章を「自慢しているような印象を与えるのではないか」「もう少し遠慮して書いた方がよいのではないか」と考えるかもしれません。

例えば、友達から「やさしい」と言われた児童でも、自分から「わたしはやさしいです」と書くことは憚られるでしょう。

また、メモで始めに「人に流されやすい」などと書き出す遠慮がちな児童は、直したい面からの方が書きやすいでしょう。書いた内容を、「誰にでも合わせられる」など、よい面として書き替えるよう促しましょう。その子のよさをよく知る友達と話し合いながら書くことがおすすめです。

自分の直したい面を文章に書きたい、友達に読んでもらいたいという思いをもたせるのも難しいことです。「直したい面」を書くことに抵抗がある様子であれば、「つい○○してしまうこと」「うっかり○○すること」などについて全員が気軽に出し合い、書きやすくする雰囲気づくりが大切です。

教科書の文例には、「全力で取り組む人」という自分の性格や特徴を、よい面として書いた段落(中1)と、直したい面として書いた段落(中2)があります。文例を読む際に、「全力で取り組む」ことのよい面と直したい面を書いていることに気付かせると、児童がメモを作る際に二つの面から考えやすくなるでしょう。

5. 単元の展開(11時間扱い)

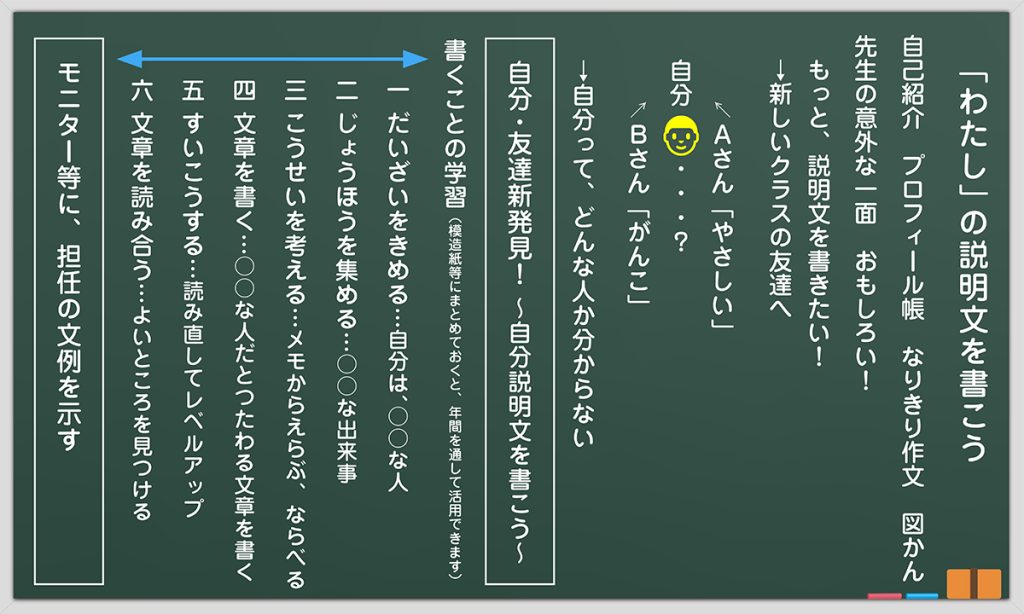

単元名: 自分・友達新発見!~自分説明文を書こう~

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① どのような文章を書きたいか話し合い、単元の見通しをもつ。

・第二次(2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時)

② 自分を一言で表す言葉を見つける。

③④ 一言で表した言葉について、具体的な出来事をメモする。

⑤⑥ 内容の中心(始め)を詳しくする構成を検討する。メモを加除修正する。〈 1人1台端末の活用① 〉

⑦⑧ 文章を書き、推敲する。

・第三次(9時、10時、11時)

⑨⑩ 感想を共有する。〈 1人1台端末の活用② 〉

⑪ 単元の学習を振り返る。

全時間の板書例、発問例、児童の発言例

イラスト/横井智美

↓令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデアを、続々公開中です!