【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ ♯5 子どもの命を守る言葉かけの鉄則

不登校児童生徒数が増加を続ける背景には「令和の子どもたちと、昭和型の学校システムとのミスマッチ」がある――と、不登校・いじめ対応の第一人者・千葉先生は言います。この連載では、そんな令和型不登校への対応を、「トライアングル・アプローチ」と名付け、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案します。今回は、厚生労働省が公表したデータで小中高生の自殺者数が過去最悪になったことを受け、緊急執筆された特別編です。

執筆/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

小中高生の自殺者、過去最高の527名

2024年の自殺者数(暫定値)を厚生労働省が1月末に発表しました。それによると小中高生の自殺者数は過去最悪の527名です。非常ベルが鳴り続けている状態です。子どもの命を守るために我々大人が出来ること、してはいけないことについて考えていきましょう。

9月1日問題という言葉があります。これは子どもの日別自殺者数の調査から、長期休み明けの登校のプレッシャーが命の危機になり得るという問題提起です。

夏休み明けの9月1日が話題になることが多いのですが、次に多いのは4月の始業式前後になります。

2月に入り、そろそろ今年度のゴールも見えてきました。長期化した不登校の子どもを、新年度をきっかけに登校させようと考える学校も多いことでしょう。大人にとってのチャンスは、子どもにとってのピンチになります。不登校にはこのことを十分に分かった上で対応する必要があります。

自殺した子どもの10人に1人は不登校状態

令和5年度の「こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」(一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター)に、自殺した子どもたちが生前に置かれていた状況についての報告があります。

それによると、

以前と変わりなく出席 44%

2週間前以内から連続して欠席 7%

2週間以上前から欠席が目立った 8%

不登校または不登校傾向 10%

通信制高校(登校していなかった) 5%

とあります。記載なしが26%あることから、実際には上記の各項目には、いくらかの数字が加算されます。

少なくとも自殺する子どもの10人に1人は不登校状態です。

さらに2週間前以内から連続して欠席、2週間以上前から欠席が目立った生徒を合わせると、自殺する子どもの4人に1人が、不登校もしくは不登校になりかけの不登校予備群ということになります。

子どもの命を守るためには、不登校(予備群含む)の子どもたちに適切な対応をすることが重要であることがわかります。

子どもを追い詰める言葉、救う言葉

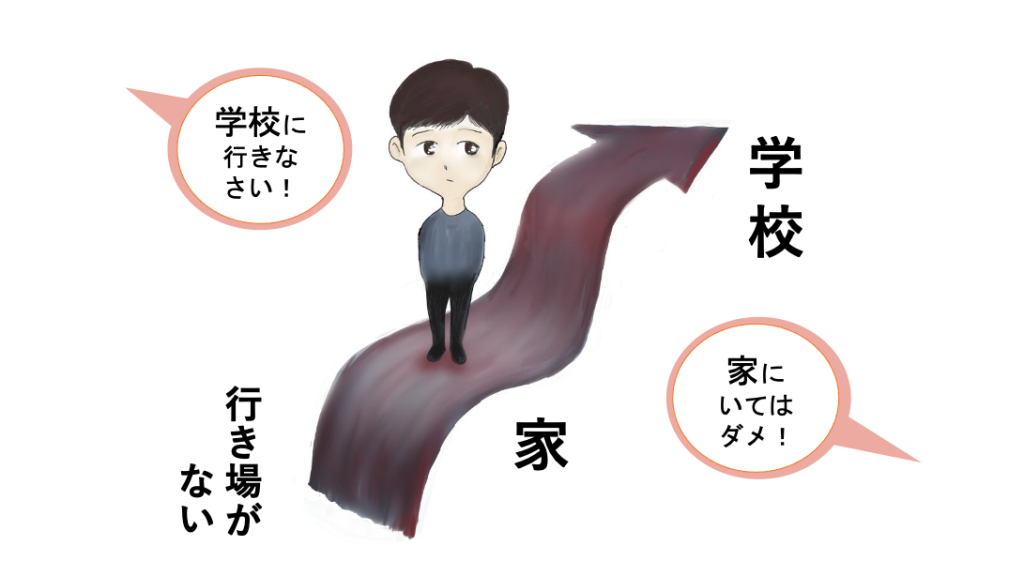

不登校状態になったとき、子どもは大人たちから様々な言葉をかけられます。言い方に差異はあったとしても、主として「学校に行きなさい」「家にいてはダメ」というメッセージが投げかけられます。

上の図のように、学校に向かっていくことが前進であり、家にとどまっていてはいけないというメッセージです。

しかし、「学校に行きなさい」と言われても、行くことができない子どもはどうすれば良いのでしょう。さらに家にいることを否定されたら、行き場がなくなってしまいます。身体は家にいても心は居場所がありません。さらに、後ろ向きの気持ちのままで、前進せよとプレッシャーをかけられ続けたらどうなるのでしょう。最悪、死を選ばざるを得ないということになってしまいます。

不登校の子の保護者の中には、「生きてくれているだけでOK」という人もいます。それは人の命が、ときに脆く、儚いものであることを知っているからでしょう。

もちろん死を選ぶくらいなら、無理に登校させようとは思わないと大人は考えます。それでも、まさか死を選ぶことはないだろうと考え、プレッシャーを与えてしまいます。これは大人の側に、命というものに対する驕りがある、ということではないでしょうか。

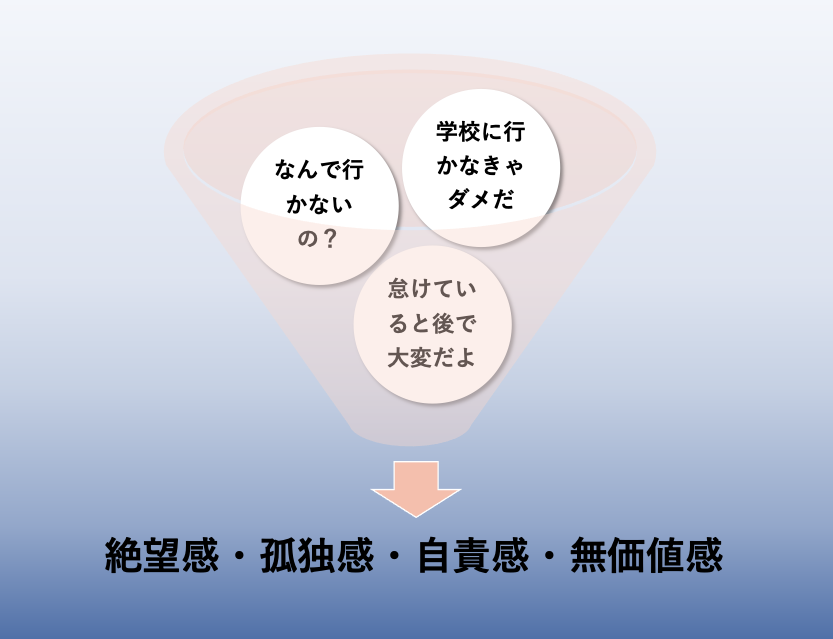

人が自殺する前に陥りやすい心理状態には次のものがあります。

絶望感

孤独感

自責感

無価値感

不登校に陥ったときに大人たちが子どもにかける言葉は、これらに直結していないでしょうか。

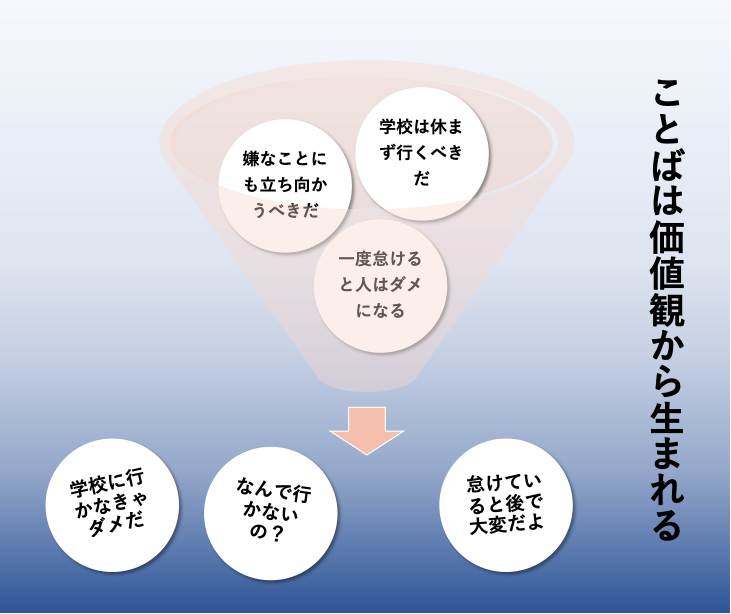

学校に行かなきゃダメだ

なんで行かないの?

怠けていると後で大変だよ

これらの言葉は、学校に行けないつらさを理解しようとしていないだけではありません。

正当な理由もないのに休むあなたはダメだ。この先、その報いを受けるよ。

そんな否定や呪いの言葉は、心を深く傷つけます。子どもは、その言葉を何度も反芻し、忘れられなくなって苦しむことになるのです。

そしてその言葉は教師の考え、信念から出てきます。その考えをこそアップデートする必要があります。それらは、「こうありたい」という願いとしては当然でしょう。

しかし、いつでもそうであるべきだと考えると、無理が生じます。人間は完全なものではないからです。それでも厳しさが大切だと思うのであれば、その厳しさを自分自身に向けて、子どもを理解する努力に結びつけてはどうでしょう。

子どもの命を守るために、かけてはいけない言葉のイメージが出来てきたでしょうか。

子どもを否定する言葉は、絶対にNGです。

子どもが正しくないことを言う場合なら、否定しても良いのではと考える人もいるでしょう。次のような場合はどうでしょう。

子ども「どうせ、私は皆に嫌われているから、学校に行かなくてもいいんです」

先生「別に誰も嫌ってはいないだろう?」

子「先生にはわからないんです」

先「別に誰も嫌ってないよ」

子「もう、いいです」

これは先生が言葉の内容を否定しようとして、子どもの気持ちまで否定しているのです。では、以下のように伝えたらどうでしょうか。

子「どうせ、私は皆に嫌われているから、学校に行かなくてもいいんです」

先「皆に嫌われているって感じているんだね」

子「そうです。嫌われているんです」

先「そう思うきっかけは何かあったのかな」

子「学校行事の時に……」

先「それは、つらいよね。そのときに、その気持ちをわかってあげられなくて悪かったね」

嫌われているという客観的な事実があるかどうかではなく、まずは嫌われていてつらいという心理的事実を受け止めています。

学校に行かないことがつらいかどうか、怠けているのかどうか。それは当事者でなくてはわかりません。だから、それを怠けとか甘えと決めつけてしまうのではなく、その子の気持ちを分かろうとすることが大切なのです。

子どもを追い詰める言葉が出そうになったら、次の言葉を口にしてください。

✕「学校に行かなきゃダメだ」

→「なんとなく学校に行きにくいなあとか、行けないなあって思うときってあるよね。それは無理してきたのかもしれないから、少し休むことも大切かもね」

✕「なんで行かないの?」

→「はっきりとした理由もなく、なんとなく行けないときってあるんだよ」

✕「怠けていると後で大変だよ」

→「元気になったら、勉強はいくらでも取り戻せるからね。まずは元気になれたらいいね」

これらの言葉で、子どもの気持ちを軽くすることが出来ます。不登校がいつまでも続くのではという大人の不安や怖れが、その言葉を言えなくします。実際には、気持ちが軽くなるからこそ、子どもは動き出すことができるのです。

自殺する子どもの10人に1人が不登校状態である以上、今後不登校が増え続ければ、さらにたくさんの命が失われることは想像に難くはありません。反対に不登校(予備群を含む)の子どもたちに対してきちんと心を受け止めた対応ができれば、救える命もあるはずです。

最後に、不登校の子どもの命を守る4か条をお伝えします。大人の力で子どもが守られることを願っています。

・絶望に陥らないように希望を語りましょう。

・孤独ではなく、絆を感じさせましょう。

・自分を責めているときは、誰も悪くはないことを教えましょう。

・「自分は無価値だ」という感覚に囚われているときは、その子の価値を伝えましょう。

※この連載は、原則として月に1回更新予定です。

<千葉孝司 プロフィール>

ちば・こうじ。1970年北海道生まれ。元・公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校対応に関する啓発活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努める。著書に「いじめと戦う!プロの対応術」(小学館)、「令和型不登校対応マップ」「WHYとHOWでよくわかる!いじめ 困ったときの指導法」「WHYとHOWでよくわかる!不登校 困ったときの対応術」(いずれも明治図書出版)等がある。

千葉孝司先生のご著書(必読の名著!)、好評発売中です。