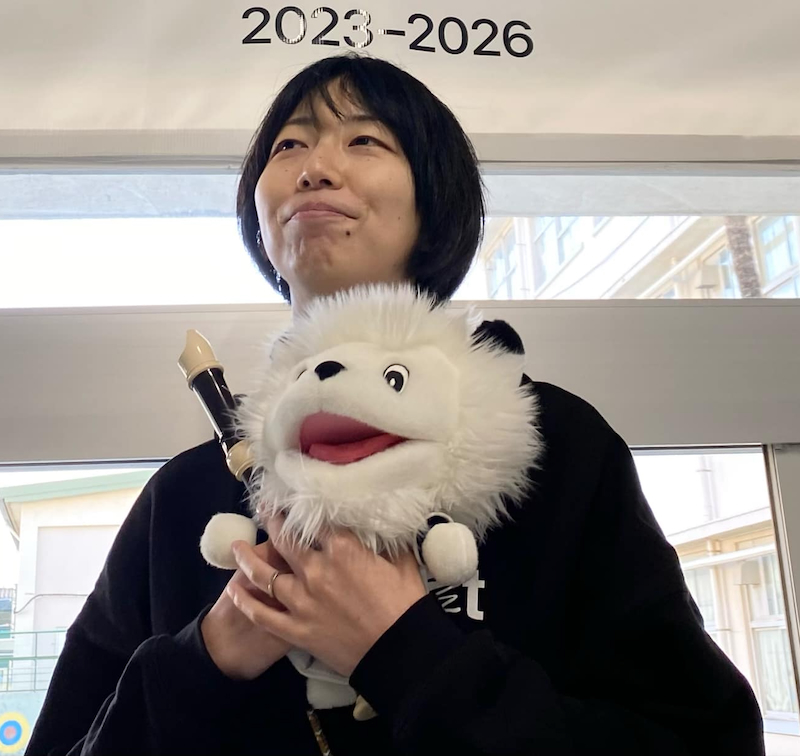

音楽科×ICTで表現の幅を広げる〜世田谷区立駒繋小学校・宮野由季先生のiPad活用実践

ADS(Apple Distinguished School) の認定校(2023-2026)である世田谷区立駒繋小学校では、先生たちが日々iPadを活用した授業改善に取り組んでいます。音楽専科の宮野由季先生は、音楽とICTを組み合わせることによって子供たちの表現の幅を広げられることに注目し、さまざまな試みを実践中です。音楽でiPadをどのように使っているのか、詳しく伺いました。

宮野 由季(みやの・ゆき)世田谷区立駒繋小学校 音楽専科

音楽大学を卒業後、2016年より東京都の小学校音楽専科として勤務。2022年より勤務する現任校でiPadと出会い、ICTを活用した授業研究に取り組む。Apple Learning Coach。世田谷区ICTインフルエンサー。

目次

「記録」のためにiPadを活用

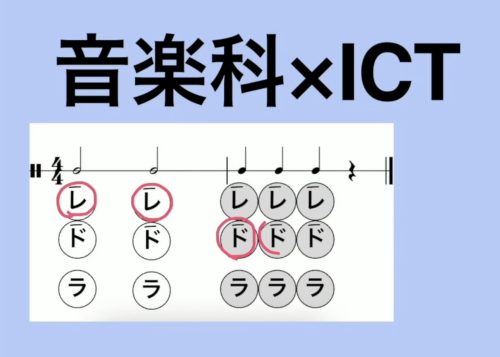

音楽の授業でのICT活用は、iPadを“記録”のために使うことから始めました。記録するのは、楽譜や音楽づくりのワークシート、感想やまとめ、そして、自分の姿の録画、音声の録音などです。

音楽づくりのワークシートは、デジタルだとプリントより音符や図形を書いたり消したりしやすく、また共有もかんたんにできます。楽譜は、紙とデータ両方で配布すると、自分のパートと全体の楽譜を両方開いてみることができたりして便利です。

歌ったり演奏したりする姿を録画したものは、確認してアドバイスします。リコーダーの運指などは、「手が反対! 穴が押さえられてない!」など、動画を見て指摘できることがたくさんあります。歌なら、姿勢や口の開け方などを確認しています。

そして、音程や全体の響きを聴くためには、録音した演奏を聴いて、例えば5年生のリコーダーであれば、タンギングがなめらかにできているか、息の強さはどうか、そして曲にあった音色で吹けているかなどをチェックできます。

実技テストの時は、子供たちに自分のタイミングで一番いいパフォーマンスを撮影して提出してもらい、私はそれをゆっくり視聴して評価します。授業時間中に1人ずつ先生の前で演奏したり歌ったりすることがないので大幅な時短になり、その時間をより多くの練習に使うことができるのもメリットです。

曲のおもしろさを紹介する作品づくりで自分を表現

ただ、そんなふうにICTを活用しているうちに、表現科目である音楽をICTと組み合わせることで、子供たちの表現の幅を広げることができるのではないか、と思うようになりました。それ以来、さまざまな“表現×ICT”の実践に取り組んでいます。

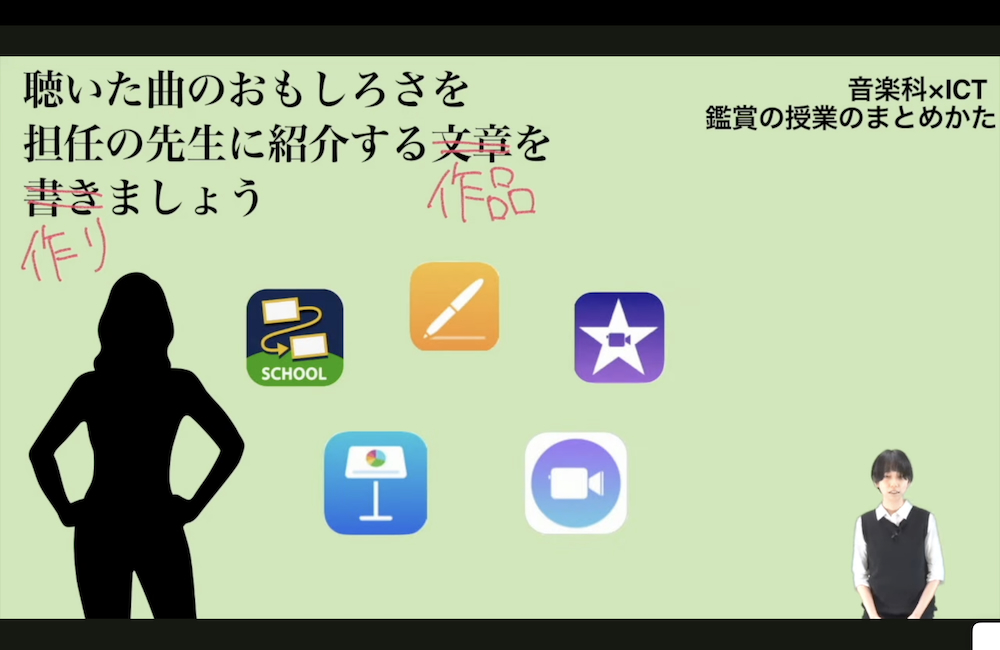

その一つが、音楽鑑賞の授業のまとめです。「聴いた曲のおもしろさを担任の先生に紹介する“文章を書きましょう”」というのが、従来のまとめ方でした。それを、“作品を作りましょう”に変えて、曲の面白さを伝える作品を自由に作るように、と子供たちに委ねてみたのです。

子供たちは、他の授業でも、ふだんから相手に自分の考えを伝える方法やツールをいろいろ学んでいます。どんなツールを使ってもいいと言ったら、ロイロノートのカードに言葉でまとめたり、Canvaを使ったり、Pagesでポスターにしたり、Keynoteでみんなのコメントをまとめるスライドを作ったり、Clipsや iMovieで紹介動画を作ったりと、子供たちは自分の得意なツールを駆使して作品づくりに取り組み、さまざまな作品ができあがりました。

どのような手法で作品を作っていても、評価するのは内容です。曲を聴いてそれぞれが感じたこと・考えたことは、授業中にワークシートでまとめています。そこで、作品で「どのような曲だったか」「自分がおもしろいと感じた部分はどこか、どうしてか」など、その音楽について自分の考えを紹介できているかどうかを見るようにしています。

「聴いた曲のおもしろさを担任の先生に紹介する作品づくり」でわかったことはいくつかあります。まず、自分の考えを伝えるのに、書くだけでなく、話したり、他の方法を使ったりと、子供たちの表現の幅が広がったこと。また、動画でカメラに向かって話す時には、ことばや表現を工夫する必要があるので、表現力も高まりました。

この実践は4年生で行いましたが、高学年になると、紹介する相手によって、スライドなのか動画なのかなど、相手にあった表現方法を選ぶことも学びます。そこで、例えば「CD屋さんになったつもりでポップ(ポスター)をつくろう」というテーマでの作品作りなども、やっていきたいと思っています。