理科授業におけるゲストの効果的活用 ~「ゲストに頼る」という視点~【理科の壺】

外部からゲスト講師をお招きして授業をされたことはありますか? 少しハードルが高い、と感じられる方も多いかもしれませんが、ときどき外部の先生が入ることで学習が引き締まることがありますし、子どもたちのロールモデルになることで、子どもたちが目的をもって主体的に取り組む機会になるかもしれません。今回は、ゲストに頼る方法についてです。具体的に何を頼ればいいの? と思っている方はこのような事例もありますよ。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/横須賀市公立小学校総括教諭・大橋幸史朗

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

はじめに

先日、小1になった息子の授業参観に初めて行ってきました。よくがんばっていたので、帰り道で褒めたところ、「そりゃ今日はがんばったよ」と一言。確かに、授業者の視点に戻ってふり返ってみても、参観者という『ゲスト』 の存在は、子どもたちにプラスの影響を与えることが多いように思います。

そこで私からは、理科授業において、子どもたちの「やる気」、ひいては「学びに向かう力」を引き出す手法の一つとして、『ゲストの効果的活用』について、皆さまにご提案したいと思います。

「全部自分で何とかしなきゃ…!」と日々がんばっておられる先生方には、「ときにはゲストに頼ってもいいのだ!」という新たな視点を持っていただければ幸いです。

1.授業参観は、技能習得の場面がおすすめ

まずは、授業参観。せっかく理科で授業参観をするならば、「保護者参加型」の楽しい活動が計画できると良いですね。場面は、技能を習得させる場面がおすすめです。

小学校の段階では、実験器具等の使い方が間違っていたとしても、やり過ごせてしまう事が多々あります。そのため、テストで器具の使い方が問われたときに初めて、技能の習得が不十分だったことが明るみに出るのです。

授業参観は、複数の大人の手で、子どもたちに確実に技能を習得させることができるチャンスと捉えましょう。

実践事例:メスシリンダーの使い方 ~100mLチャレンジ~

5年生児童にメスシリンダーを使って正しく液体を量り取る技能を習得させるために、以下のような保護者参加型ゲームを考案しました。子どもたちに促され、一緒にメスシリンダーの目盛りを覗き込む保護者の姿や、積極的に助言をする保護者の姿が見られるはずです。

100mLチャレンジのルール

① メスシリンダーで水を100mL測り取る。(4人程のグループをつくり、順番に挑戦する。他のメンバーや近くにいる保護者は積極的にサポートしてくれる仲間です)

② 電子天秤に置いたビーカーにその水を流し込む。

③ 電子天秤の示す数値が99~100g(※)なら、チャレンジ成功!⇒グループのみんなで拍手♪

※水100mL=100g。メスシリンダー内に水滴が残ってしまうため、99gでも成功と見なします。

私の場合、最後に、「飽和食塩水」をこっそりと登場させ、「物の溶け方」の学習へとつなげます。このときの子どもたちの思考の流れは、

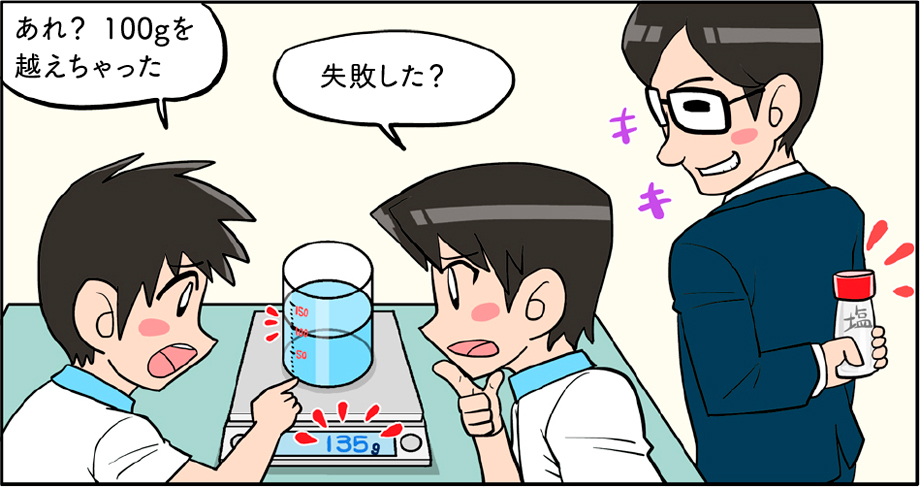

「あれ、100gを越えちゃった」

「失敗した?」

「そんなはずはない」

「これ、先生が何か溶かしたんだよ」

「水に物が溶けると、その分重たくなるの?」

といった具合です。ゲーム的な活動に終始せず、自然と学習に入り込んでいく展開は、保護者にも好印象を与えられるはずです。

火や薬品を使用する活動等、危険が伴う活動は、「保護者参加型」には適さないので注意が必要です。危険が伴う活動を実施する場合は、落ち着いた学習環境をつくり、教職員が責任をもって安全指導にあたる必要があります。