「緊急ではないが重要なこと」への時間を確保できてますか?【赤坂真二「チーム学校」への挑戦 #69】

多くの学校現場で、日々の緊急業務に追われ、本来重視すべき教育活動に十分な時間を割けない状況が続いています。今回は赤坂真二先生が、「アイゼンハワーマトリクス」を用いた学校業務の優先順位づけを解説するとともに、「緊急ではないが重要」な第2領域に時間を確保することの重要性と、その実現に向けたマネジメントの在り方について考察します。

執筆/上越教育大学教職大学院教授・赤坂真二

目次

アイゼンハワーマトリクス

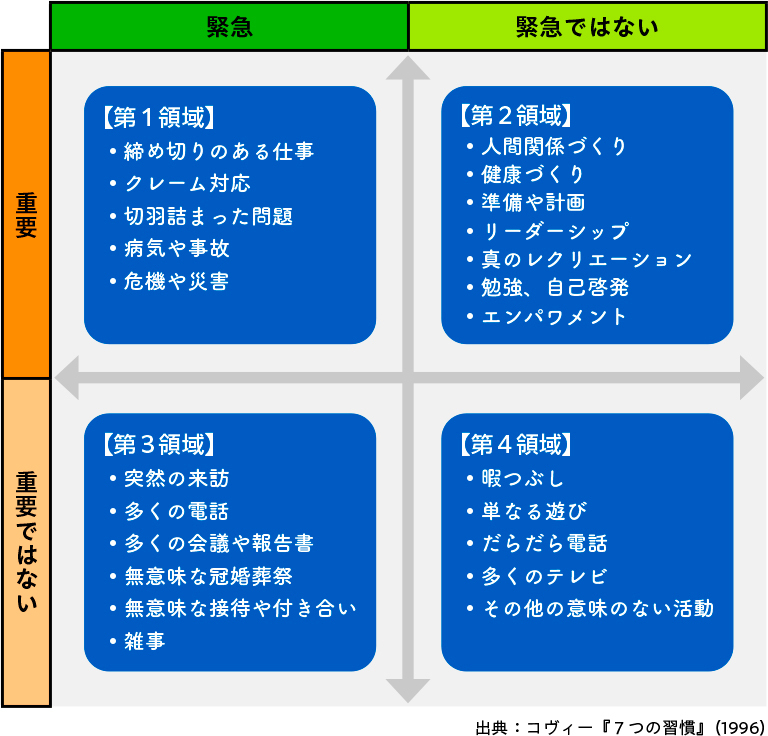

アイゼンハワーマトリクスをご存じの方も多いだろうと思います。アイゼンハワーマトリクスとは、第34代アメリカ大統領、ドワイト・D・アイゼンハワーが演説の中で述べた言葉から、自己啓発書としては名著中の名著と言われる『7つの習慣』を著したコヴィー(スキナー、川西訳、1996)が、具体的な手法としてまとめたタスク管理の方法です。

縦軸に「重要なこと」と「重要ではないこと」の2つの評価項目を置き、横軸に「緊急なこと」と「緊急ではないこと」の2つの評価項目を置くと、図のような4つの部屋ができます。こうやって身の回りのことを分類すると「最初にやるタスク」「後でやるために予定に入れるタスク」「誰かに任せるタスク」「削除するタスク」といった 4つの領域に分けることができ、自分がやるべきことの重要事項を見極めることができるというものです。

私たちはとかく、緊急かつ重要なことである第1領域にエネルギーを注ぎがちとなります。実際には、対応に迫られているのでエネルギーを注ぐというよりも、エネルギーを奪われる、削り取られるといった感覚でしょう。私たちは第1領域に引っ張られ、それに付随して第3領域にも足を突っ込んでしまい、その疲労感から「まずい」と思っていながら第4領域に時間を費やしてしまうことがあります。第4領域がエネルギーを回復してくれるなら、それはそれでいいのですが、実際には一時の癒しにはなっても、本質的な回復にはなりません。そうやって私たちのエネルギーは消費され、もっとも大切だとされる第2領域に向き合うことができなくなりがちです。

第2領域がなぜ大切だと言われるのかというと、それは今の充実と未来をつくる機能をもつからです。準備、計画、自己啓発等の勉強、健康、人間関係づくりは全て充実感と未来への投資であることは多くの方が理解されることでしょう。しかし、ここに時間を割くことが難しいのが現実です。実際に私たちの生活では、仕事やライフスタイルにもよりますが極めて主観に寄り添って言えば、24時間のうち22時間くらいを第1領域に費やしているのではないでしょうか。

この図は、個人的な生活だけでなく国や組織のあり方を捉えるときにも役立ちます。私たちの国は、「敗戦」に伴う「痛み」というハンデキャップをリカバリーするために、第2領域をあまり顧みず、第1領域である経済活動にエネルギーを注ぎすぎました。そのために「今のような状態」になっているような気がしてなりません。もちろん第1領域は重要なことではあるので対応しなくてはなりませんが、第1領域の取組のみに埋没せず、そこに取り組みながら第2領域に取り組む時間を確保しなくてはならなかったのです。