言葉って万能じゃない! あらゆる子どもに相互理解のさらなるチャンスを。絵で子どもの考えを【可視化】し、学習を深める「色と形」の学習活動

学校教育は、どうしても言葉でのやり取りが中心。でも、言葉って、果たしてそんなに万能でしょうか?

●自分の思いや考えが表現できた! ●自分と友達の考えが比べやすくなった。●自分に足りない学びが見えるようになるので、もっと知りたくなる。分かるのが楽しくなる!

楽しく・分かりやすく・手軽に、子どもたちがアタマとココロを開いてくれる指導法。しかも、教科の授業だけでなく、教科外活動でも活用が可能です。

そんな、これまでになかった学習方法のご紹介です。その名も「色と形」です。

★

皆さんにとって、授業の中で一番嬉しいのはどんなときですか? 筆者は、子どもが授業に夢中になっているときです。その瞬間を共に過ごしたくて、せっせと子どもの頭の中を知ろうとしてきました。そして、いつしか思いついたのが、とある工夫でした。

先生!今日の〇〇、とても楽しかった!

次は、いつ〇〇やるの?!

この教材は、〇〇使わなきゃダメでしょ!

こんな言葉が子どもたちから出てくると、工夫をして良かったなぁと心から思います。

さて、どんな工夫だと思いますか?

この〇〇に入るものこそ、今回ご紹介する「色と形」という学習方法です。この子たちは、「色と形」のどこが気に入ったのでしょうか?

そして、「色と形」は普段の授業にどんな変化をもたらすのでしょうか?

【連載】「色と形」で子どものアタマとココロが見えてくる!! #01

執筆/茨城大学大学院教育学研究科教授・打越正貴

茨城大学全学教職センター助教・宮本浩紀

目次

1.こんな学びが生まれた!

皆さんの中には、もしかしたら、こんなお考えをお持ちの方がいらっしゃるかも知れません。

授業中に絵を描くとは、何事だ!

絵を描くことが、どう学びにつながるの?

一番手っ取り早いのは、「色と形」の成果を見てもらうことだと思います。

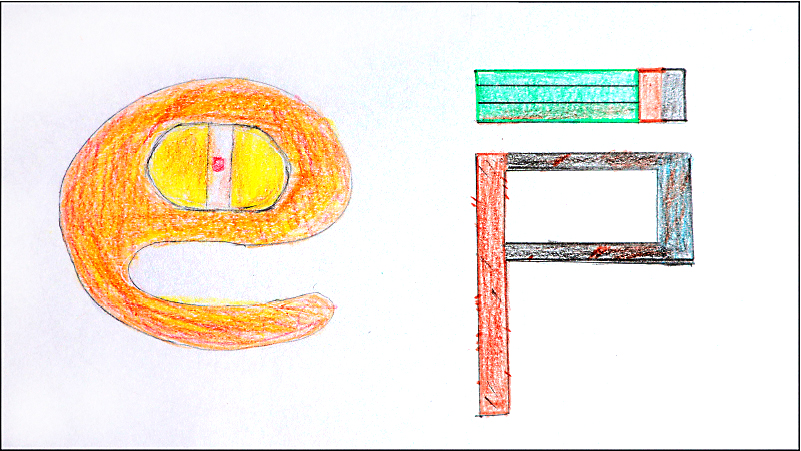

ということで、まずは次の作品をご覧ください。

何と書いてあるのか、読めますか?

この授業は、何の教科の、どの単元でしょうか?

そして、どうしてこの絵なのか、想像つきますか?

この作品を描いた小6男子児童は、こんな説明をしました。

幕府は外国との貿易をしているのでローマ字のeにしました。

なるほど!「江戸」の「江」がアルファベットなのは、外国を表しているからだそうです。

これは、社会科-歴史的分野の「江戸時代」の授業だったのですね。

幕府はお百姓さんに年貢を納めさせていた。また、参きん交代で費用をお百姓さんに負担させていたことでお金があるので、小ばんをかいて、色もごうかにしました。

たしかに!よく見ると、「e」の中に小判が描かれています。

色も金色で、お金持ちの雰囲気が感じられますね。

お百姓さんは…畑で働いているので少し泥をつけて、くたびれた感じにしました。

「戸」のほとんどが黒色と茶色。「e」の豪華な色と比べると、こちらは地味で暗い雰囲気です。まさに、お百姓さんを思うこの子の気持ちが感じられます。

・「色」に込められた思いを探る。

・「形」に関するこだわりを探る。

「色と形」の授業には「型」があります。

一つは、子どもの表した「色」に注目し、「この色は何を表しているの?」と聞く。

もう一つは、特徴的な「形」を見つけ、「どうしてとがっているの?」や「どうして丸くなっているの?」と聞く。

これで子どもの思いやこだわりが引き出されます。それらを支える、知識や価値観や経験がその子の言葉で得られます。

頭にふと浮かんだことを学習の成果として表せるのが、「色と形」の魅力です。

2. 「色と形」の授業は、まるで〝謎解き〟?

実はまだ、この小6男子児童の思いやこだわりは捉え切れていません。「形」が意図的に描き分けられているようなのです。

幕府はお百姓さんみたいに年貢をおさめなきゃいけないわけではないので、少しふわふわした感じで文字をかきました。

お百姓さんは…年貢をおさめなければいかない決まりがあるのでビシッとしたカクカクとしたかんじで文字をかきました。

ふわふわした感じの「e」とカクカクした感じの「戸」。

この描き分けは、この子の頭に浮かんだ「幕府は裕福、お百姓さんは年貢をとりたてられている」というイメージで成り立っているようです。

そして、そのベースには、この子の知識(貿易、参勤交代)やこの子の価値観(お百姓さんのイメージ)があります。

「戸」の上の緑色の部分は、何を表しているのでしょうか?

答えを聞けば誰もが納得。これは「鉛筆」だそうです。右側に芯が描かれていますね。

でも、疑問はまだ尽きません。

どうして、江戸時代の学習で、『鉛筆』が描かれたのだろう?

それには必ず、この子の知識や経験や価値観が表れています。子どもの思いやこだわりをクラスのみんな(クラスメイトも、教師も)で引き出します。

お百姓さんは年貢をおさめたり、寺子屋で学んだりしているので、えんぴつとかまをイメージした文字にしました。

「鉛筆」は寺子屋で使う道具。そして何と! 「鉛筆」の下は「鎌」だとのこと。「戸」の文字は、この子のもつお百姓さんのイメージ、「鉛筆」と「鎌」で出来ていたのですね。

「色と形」のクラスには、こんな謎解きがあふれます。クラスの誰もが夢中になって授業に臨めるのが、「色と形」の魅力です。