樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯3 千歳市立信濃小学校「帰り道」(第6学年)の授業

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第3回。今回もカバTは、北海道千歳市を訪れました。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第3回】 北海道千歳市立信濃小学校

「帰り道」(光村図書第6学年)の授業(全8時間中の第6時)

授業者:平山慎一郎教諭

訪問日:令和6(2024)年5月1日(水)

訪問の概要

千歳市立信濃小学校は、筆者の科学研究費助成事業(略称、“科研”)において研究調査の協力をお願いしている学校の一つです。

第2回で訪問した、同市みどり台小学校と同様です。みどり台小と切磋琢磨しながら取り組んでいるテーマは、「国語科における読解を経由する記述力の向上」です。信濃小学校は、教職員全員で協働して授業づくりに力を入れており、授業仮説に基づく検証を目的とした授業公開を参観してきました。

Good Practice〜授業の花まるポイント

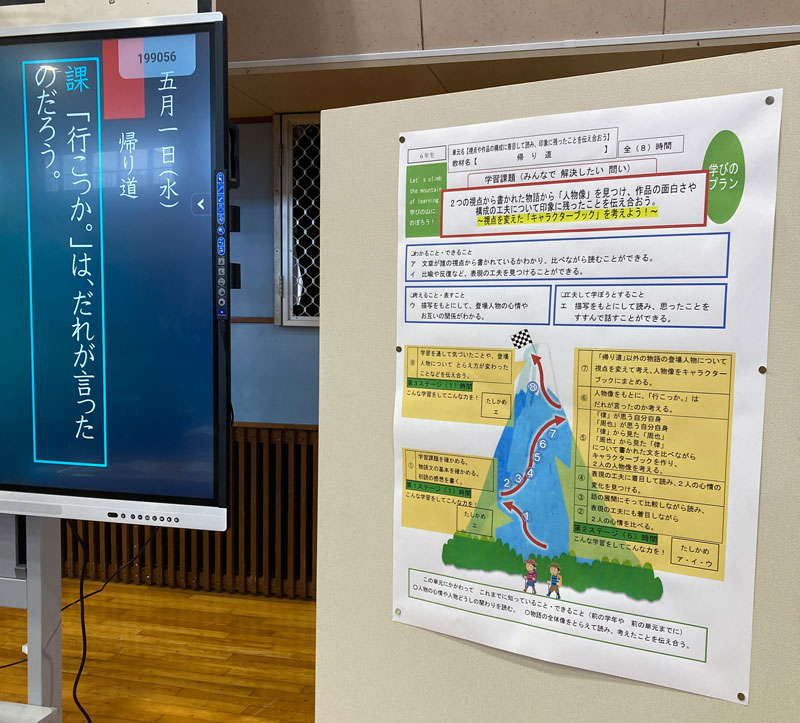

ラーニング・マウンテンの頂上は、主人公二人について、視点を変えた“キャラクターブック”をまとめること

平山教諭は、本単元の中心的なねらいを、“人物像を捉える”こととしていました。

これまでも教材の特性に応じて、人物像を捉える学習は行ってきているかと思われますが、今回の授業では、“語られる視点によって、人物の見え方が違ってくる”ことに焦点が当てられていました。

こうした平山教諭の構想が、単元名「視点や作品の構成に注目して読み、印象に残ったことを伝え合おう」に反映されていることが分かります(写真1)。

教材「帰り道」は、律と周也の二人の主人公の言動を一人称視点で描いた作品です。

その特性を踏まえ、平山教諭は二人がそれぞれ思う自分自身の性格と、相手からみる人物像を構造的にまとめていくことに主眼を置いていました。

単元の終末部における、“キャラクターブック(参照:末尾の指導案)に整理する”という言語活動の設定は、単元全体を通して指導と評価の一体化の実現を目指す構想となっています。

本時の課題は、「行こっか」と発した人物の二者択一

人物の視点を転換させながら読みを進めていった子どもたちは、この「行こっか」に立ち止まり、課題意識をもったとのことです。

物語を読むとき、人物の言動に注目していく中で、誰の視点から、どのように語られているのかを捉えていくことは、普遍的な読む能力です。

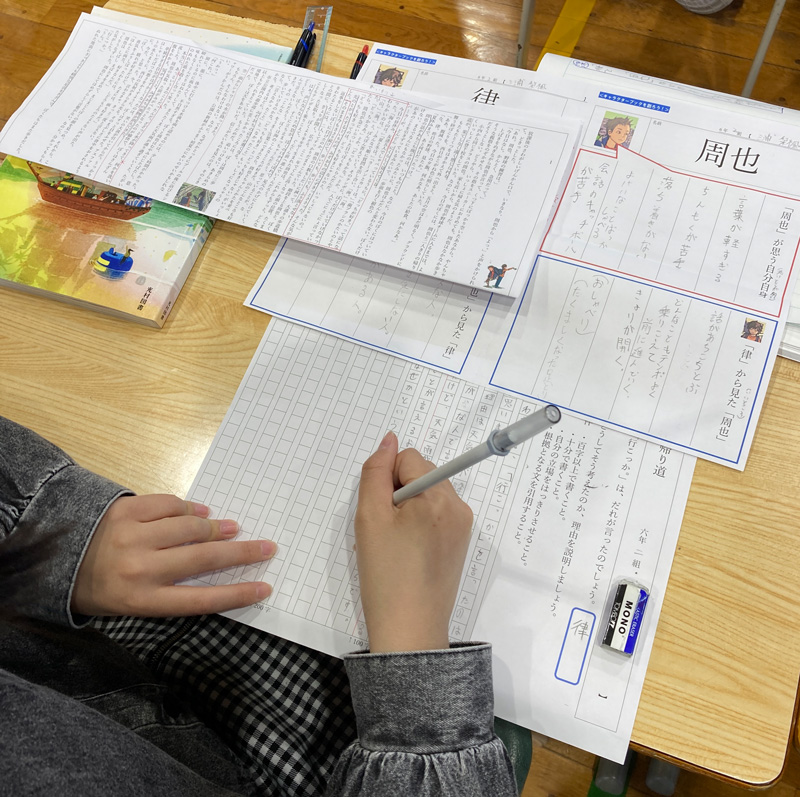

「行こっか」という発言は、教材文の「1」律の視点、「2」周也の視点のいずれにも出てくるセリフですが、これをどちらが発したかは書かれていません。この課題の解決に向けて、平山教諭は、教材全文を一枚(A3サイズ)にまとめて一覧化できるように、上段に「1」の律、下段に「2」の周也の場面を切り貼りしたシートを配布していました(写真2)。

この工夫は、二人の言動を比べて読む際に大変効果的な手立てとなっていました。課題に対する自分の考えを明確にするために、四つの条件(①百字以上で書くこと、②10分で書くこと、③自分の立場をはっきりさせること、④根拠となる文を引用すること)が提示されていました。

筆者は、こうした条件を付与した記述を大いに奨励しているところです。

自由な記述と制約のある記述とを意図的に配分することにより、指導の力点が明確になるとともに、評価との一体化を図ることになります。

自分の考えを導き出すために、“何度も読み”、“深く考え”、“他者と対話する”

平山教諭が事前に想定していたとおり、「行こっか」を発した人物についての意見は割れました(最初の反応は、“周也”へ傾斜)。

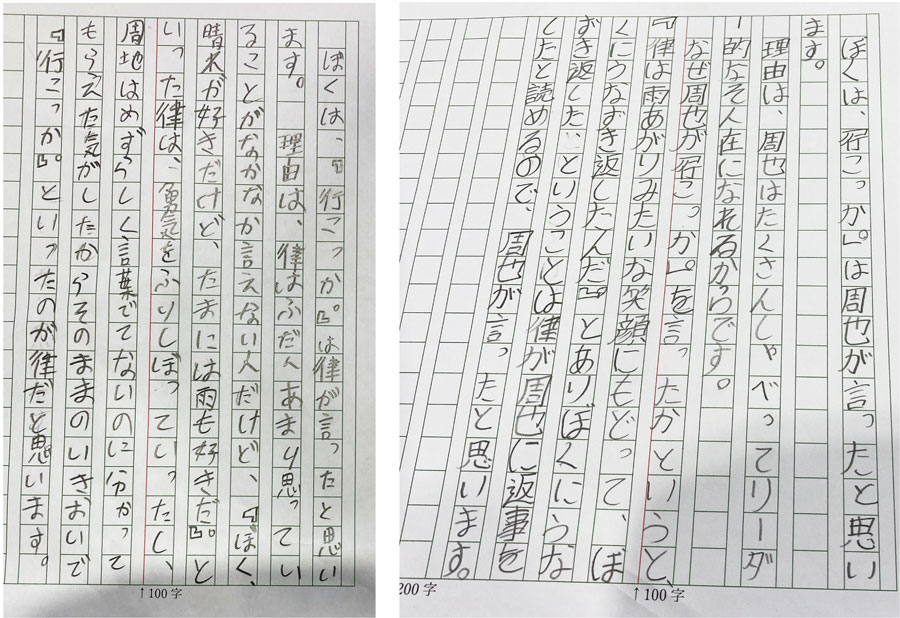

写真3の右の児童は、“周也”と解答しています。

理由としては、教材全体を通して周也はリーダー的な存在であるとの認識を示すとともに、周也への律のうなずき返しに対する、次のリアクションは周也が起こすはずではないかと予想しています。

つまり、周也の人物像とその場の時間的・空間的な文脈に注目し、周也が先手を打って、「行こっか」と誘ったと考えています。これはこれで解答になっています。

他方、写真3の左の児童は、“律”と解答しています。理由は、律の「勇気」と「勢い」としています。つまり、この解答には本作品の中心となる“律の変容、成長”といった内容的な価値への気付きがあります。授業者は、最初の反応として多かった周也から律へと思考が動いていく様相を察知し、律と解答した児童の発言を引き出していました。そのことによって、学級の大勢としては、「行こっか」というセリフは、“律”の発言に徐々に落ち着いていきました。

これに対して教師は、“いずれも正解である”ことを伝え、それぞれの言葉による見方や感じ方、考え方の違いを尊重していました。本授業後、子供たちの中から「今日の授業は面白かったなあ」という声がもれていました。

文学の読みは、空所を埋めながら答えを導いていく過程に醍醐味があります。そこには言葉への自覚が喚起されていきます。言葉に自覚的になること、それが、“深い学び”といえるでしょう。

本授業を通して、何度も問いかけながら繰り返し読み、深く考え、他者と読みを交流することの重要性を再確認することができました。