教師が多様な案をもち、子供たちの活動の幅を広げることが大切【先生たちの「探究」勉強会レポート #06】

2024年6月22、23日の両日、新潟市内で開催される「第33回日本生活科・総合的学習教育学会 全国大会新潟大会」に向け、新潟県の先生方は昨春から毎月「新潟探究勉強会」を開催してきました。この連載では田村学先生(当時は國學院大學教授、現文部科学省初等中等教育局主任視学官)と共に、日々の実践の質の向上はもちろんのこと、全国大会の質の向上にも資するよう行われた「探究勉強会」を紹介すると同時に、大会に向けた新潟県の先生方の思いも伝えていきます。

目次

探究の質的な向上を図るにはどうすればいいの?

第7回の「新潟探究勉強会」は、昨年10月21日に新潟市内で開催されました。テーマは「探究の質的な向上を図るにはどうすればいいの?」で、前半は、探究テーマの提案者となる新潟市立五十嵐小学校の冨沢旬子先生が、自身の総合的な学習の時間(以下、総合学習)の実践状況を説明します。それに沿って、参加者が今後の単元構成はどうあればより良いものになるか、対話をしながら探究。さらに、田村学先生が参加者の意見を引き出しながら、論点の整理をしていきました。

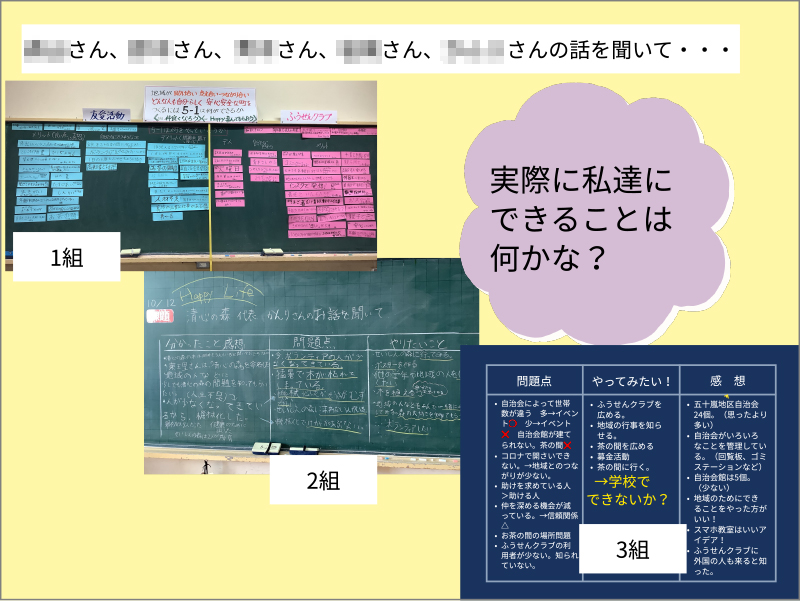

まず冨沢先生は、昨年度5年生を担任しており、年度はじめは学年の3クラス全体で『地域のことをもっと知りたい』『地域のためにできることはないか』というところから探究をスタートしたと話します。その上で、地域の社会福祉協議会関係者や子育てサロンの方、自治会長さん、地域の砂防林(清心の森)の管理者などをゲストティーチャーとして招き、各立場から地域の課題を説明してもらいながら、子供たちが「自分たちが実際にできることは何か?」について熟考していったと言います。その上で、他クラスの1組は「1人暮らし高齢者向けサービス」&「子育てサロン」に、2組は「砂防林(清心の森)」に関わることを決定。冨沢先生の5年3組は「地域の茶の間(高齢者の集まり)」と関わっていくことを決め、「『5-3茶の間』を開こう」という課題を設定しました。

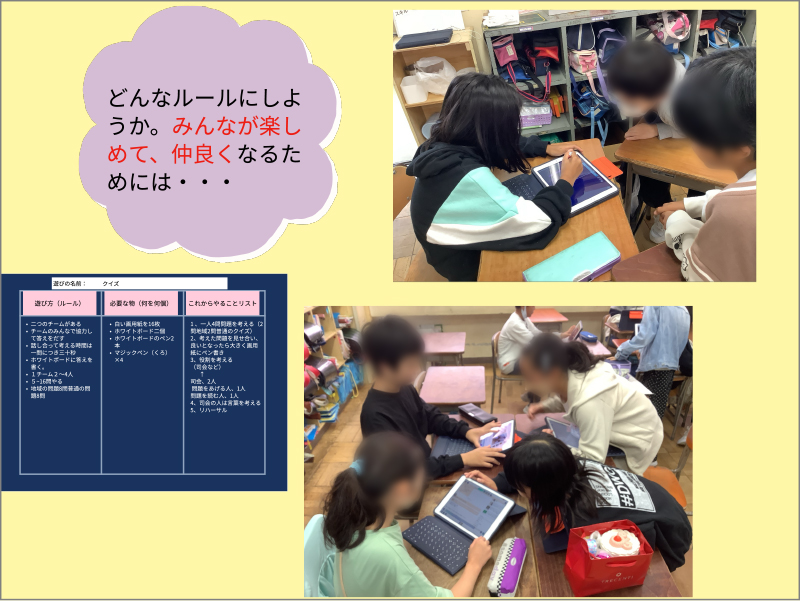

冨沢学級ではその後、実際に「地域の茶の間」の実践状況を(日程の関係で直接見学はできなかったため)動画を通して見学し【情報の収集】、高齢者とどんな遊び(関わり)ができそうか調べる、条件を付けて絞る【整理・分析】、「5-3茶の間」を開催【まとめ・表現】というように、探究のプロセスをたどっていきます(資料1~5参照)。

【資料1】

【資料2】

【資料3】

【資料4】

【資料5】

そして、地域・保護者を招いた「5-3茶の間」の実施後、参加者に書いてもらったアンケート結果を分析し、成果と課題を捉え、新たな取組に向かおうとしていましが、この結果を受けて、流れが大きく変わったと話します。「参加者に『地域の方とつながれたか』『地域の人同士が仲良くなれたか?』と問う項目があり、子供たちは全員が『はい』と答え、参加者も100%そう答えると考えていたのです。事前に私のほうから、遠慮せず正直に答えていただくようにお願いをしており、参加者の中に、ほんのわずか『いいえ』と答えた方があったのですが、この結果に子供たちは衝撃を受け、『改善点を考え、「5-3茶の間」をもう一度やってみたい』という雰囲気になってきている」と冨沢先生。

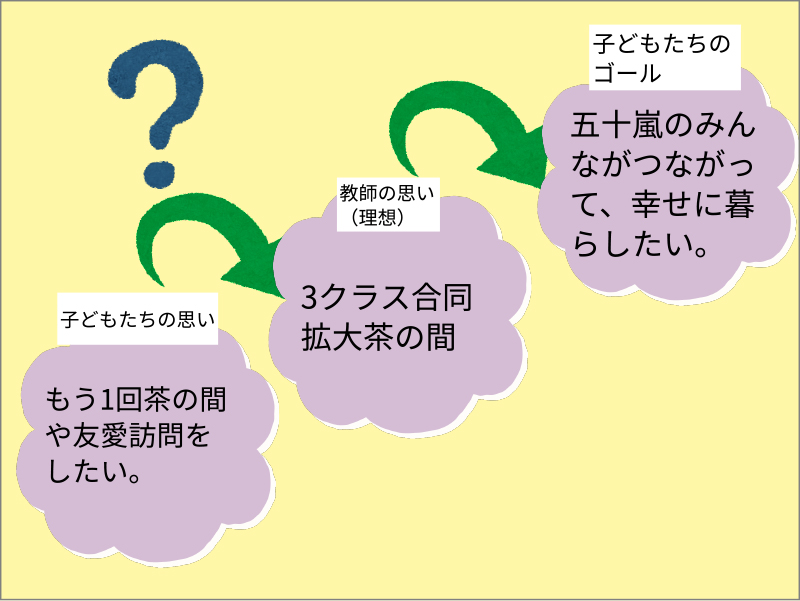

そして、「当初から『地域のためにできることはないか』という同じ目標をもちながら、3クラスで各課題に取り組んできたため、教師側としては探究の終盤に向けて『3クラス合同で何かできること(拡大茶の間)』にもっていきたいと考えているが、どのように学習を進めていったらよいか?」と探究のテーマを提示しました(資料6参照)。

【資料6】

学級ごとに探究を実践していくのは難易度が高い

それに対し、参加者は5、6名のグループに分かれて対話を重ね、改善案を示していきます。例えばあるグループは、「多くの人が集まれば、なんとなく仲良くはなるかもしれないが、そこで終わりでよいのか。子供たちが何をめざすかが大事になってくる」と、ただ教師の思いだけで3クラス合同での拡大茶の間の開催を進めることに疑問を投げかけます。また別のグループは、「3クラスがそれぞれ関わってきた、『(子育ての)ママと子供』『砂防林関係者』『高齢者』が関わり合う必然性が生まれることが大切。『ママは、子育ての悩みを先輩やお年寄りに相談できる』『砂防林関係者は森のPRができる』『お年寄りは子供と関わって元気になれる』など、それぞれが関わる意味をもつことで、3クラス合同開催の意味が生まれる。それが、ひいては地域の関わりを生むことになる」と提案。別グループは、「それぞれのクラスで『つながりとは何か』について考えたり、『世代を超えたかかわり』への意識が向いたりすれば、拡大茶の間への意識付けになる」と提案しました。

後半は、田村学先生が参加者に問いを投げかけ、多様な考えを引き出しながら整理をしていきます。

まず「学校によって総合学習の進め方に違いがある」ことを確認し、「例えば、学年全体で同じ活動をしていくパターン、最初と途中とゴールは合わせて、中身はクラスごとに進めていくパターン、最初から最後までクラスで進めていくパターンなどがある」と説明。学年を構成する教員のメンバーにもよるが、ある程度経験のある先生で構成されていた場合、最初とゴールを共通で決め、途中いくつか「ここを揃えよう」というポイントをつくっておくのは良いアイデアだと話します。

その上で、学級ごとに探究を実践していくのは難易度が高い。特に若手の先生が自分一人の力で総合を進めていくのは、負荷が大きいと説明。負荷を軽減するためにも、単元構想の研修を充実させていくことが大切だと説明しました。