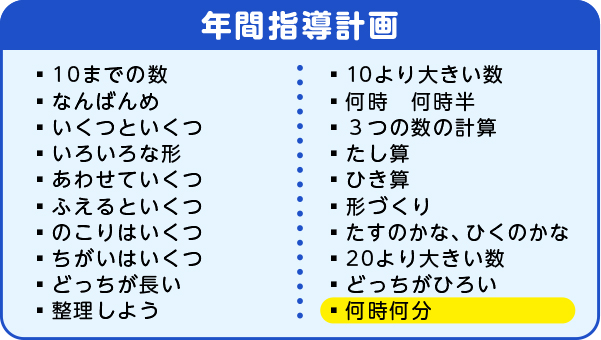

小1算数「何時何分」指導アイデア《時刻を読んだり、表したりする》

執筆/新潟県新潟市立亀田東小学校教諭・木村和子

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、新潟市立新津第一小学校・新津第一幼稚園 校園長・間嶋哲

目次

単元の展開

第1時 時計を見て時刻を読むこと

▼

第2時(本時)模型時計を使って、時刻を読んだり、表したりすること

本時のねらい

5分単位、10分単位の技を使って、時刻を模型時計で表したり、長針を書き込んだりすることができる。

評価規準

・時刻を模型時計に表すことができる。(知識・技能)

・短針と長針が指す数字を基に、時刻の効率的な表し方を捉えようとしている。(思考・判断・表現)

・自分の生活を時刻と関連させながら、時刻を読んだり、表したりしている。(主体的に学習に取り組む態度)

本時の展開

前の時間に何時何分の時計の読み方を勉強しました。覚えていますか。

覚えています。

簡単です。

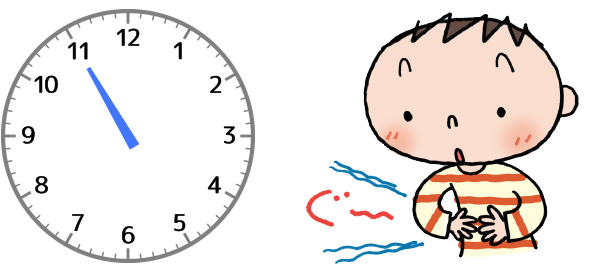

おなかがなった時刻は、何時何分でしょう。

※おなかがなっている絵と短針が11時台を示す絵(短針のみのアナログ時計)を掲示する。

分かりません。長い針がありません。

時計が壊れているようですね。

でも分かります。11時だと思います。

どうして11時だと分かったのですか。

短い針は、何時を表していて、短い針が11のところにあるからです。

待って。11を少し過ぎているよ。長い針はぴったり12ではなさそうだよ。

長い針がどこにあるのか分かれば、11時何分か分かるのに……。

短い針は何時を表し、長い針は何分を表すのでしたね。(板書する。)

※長針に意識が向くように、短針のみ掲示します。「何時 何時半」で学習した短針が時間、長針が分を表すことを意識付けます。

実は、おなかがなった時刻は……、11時4分です。

※11時4分の時刻を掲示する。

11時4分をみんなの模型時計では、どう表すでしょう。

簡単です。やってみます。

長い針を4目盛り進めればいいだけだね。

※1年生は、具体物操作が重要な働きをします。子供に模型時計を操作させながら学習を進めていくことが大切です。時計の針を動かしていくなかで、長針が1周すると短針が数字1つ分動くなど、時計の仕組みに気付いていくことが期待できます。

できた人は、手を挙げてください。

できました!

どうすれば、○○さんのように早く時刻をつくれるでしょう。

時計の長い針を早く合わせるためには、どんな技を使うとよいか。

見通し

みなさんは、どのようにして11時4分をつくりましたか。

まず11時をつくります。

1目盛り1分だから、11時ちょうどから長い針を4目盛り分進めればいいと思います。

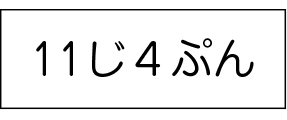

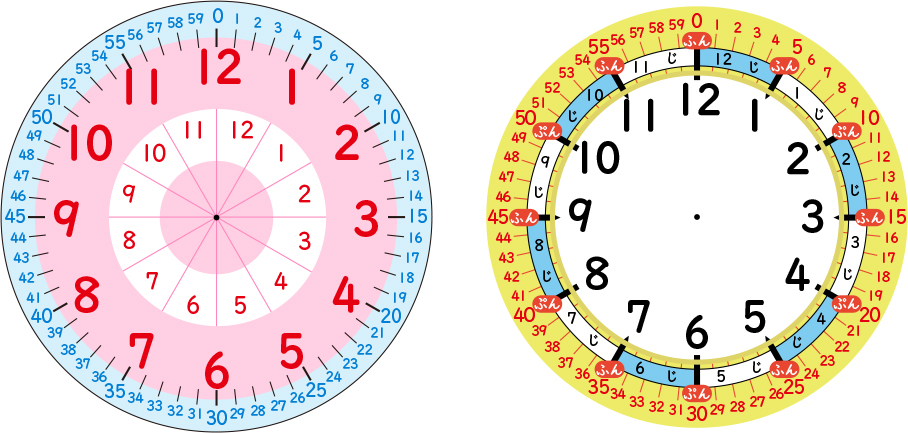

1目盛りは、1分を表すのでしたね。(板書する。)

数字の1は5分だから、4分をつくるには、5分から1分だけ針を戻せばできます。

数字の1は、5分を表すのでしたね。(板書する。)

※時刻という言葉や小さい目盛りが1分を表し、文字盤の数字の間が5目盛りあり、長針が1つの数字から次の数字まで動くと5分になることを押さえます。前時で学習した内容を想起させる際、技に名前が付いているとイメージがしやすいです。

ほかにも、時計の針を速く合わせるための技はあるでしょうか。

あると思います。

前の時間に見付けた技は、もっとありました。

どんな技がありましたか。

5分、10分、15分……の5とびの技を使うと速く合わせられそうです。

10分、20分、30分……の10とびの技が使えそうです。

数字の6が30分だから、そこからスタートする技が使えそうです。

もうすぐ○時だったら、そこから針を戻す技が使えそうです。

なるほど。前に学習した技がいろいろ使えそうですね。それでは、ほかの時刻も模型時計で表してみましょう。(この後、ワークシートを配付します。)

※学習の流れを確認する。

①時刻に合うように模型時計を動かす。

②プリントに長い針を書き込む。

③どんな技を使ったのか、(書ける人は)書く。

④自分が起きた時刻について、時刻と長針・短針を書く。(クイズになる)

自力解決の様

A つまずいている子

・長針や短針が何を表しているのか、分からない。

・4分を表す際に、時計の文字盤の数字「4」に長針を合わせている。

B 素朴に解いている子

・小さい目盛り1つ分が1分であることを理解し、模型時計を操作しながら、長針の位置を探っている。

C ねらい通り解いている子

・目盛りの仕組みに着目して考え、5とびや10とびの技を使い、時刻を正確に模型時計で表現したり、説明したりしている。

学び合いの計画

時刻を読んだり表したりする力は、生活経験や時計を使う必要性などの違いから、個人差が大きいと考えられます。一人一人が時計を読んだり、時刻を模型の時計で合わせたりする学習では、確実にできるように十分に時間をとって授業を展開したいものです。

定着しにくい子供に対しては、長針の表す目盛りすべてに分を表す数が入っていたり、短針の表す時刻がひと目で分かったりできるような時計を用いるなどして、個に応じた指導が展開できるようにしましょう。

また、できるだけ多くの子供たちが発表できる機会を設けることも大切にします。模型時計の合わせ方を言葉で説明させることで、効率よく長針を合わせる方法について、互いの考えを認め合ったり受け入れたりできるようにします。また、誤答があった場合、目盛りや文字盤の用い方など、それぞれの誤答の背景を探り、全員の理解が深まるように配慮します。

習熟の場面では、ゲームやクイズなどの小集団学習を積極的に取り入れ、互いの考えを発表する場を多くするとともに、自分の得意技を紹介したりミニティーチャーとなって教え合ったりする活動の工夫をし、学習効果を高めるようにするとよいでしょう。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

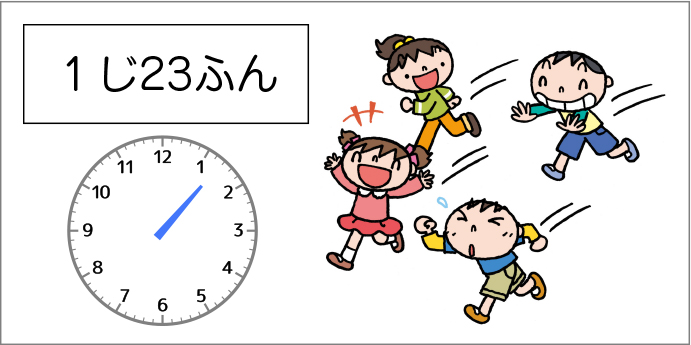

②1時23分(昼休みに鬼ごっこをしていて、友達に捕まった時刻)の長い針は、どこにありましたか。

イラスト/横井智美、やひろきよみ