小学校理科での「実験結果の見通し」の必要性 【理科の壺】

「実験結果の見通し」という言葉があります。これは、実験方法が決まった後に自分の予想通りになるとすれば、実際の実験ではどのような結果になるか予想することです。普段「予想」と聞くと、問題を見いだした後に「なぜだと思う?」と聞かれたときに考えることを指しますが、もう一つの予想の場面といえます。

今回は、その「実験結果の予想」についての説明です。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・山口俊貴

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

はじめに

小学校の理科における問題解決学習において、子どもたちが実験を行う前に予想に合わせて実験結果を見通すことは、学びを明確にします。結果の見通しを行うことで、科学的な概念や原理を抽象的でなく具体的に理解することにつながります。

1.どうして結果の見通しが大切なのか?

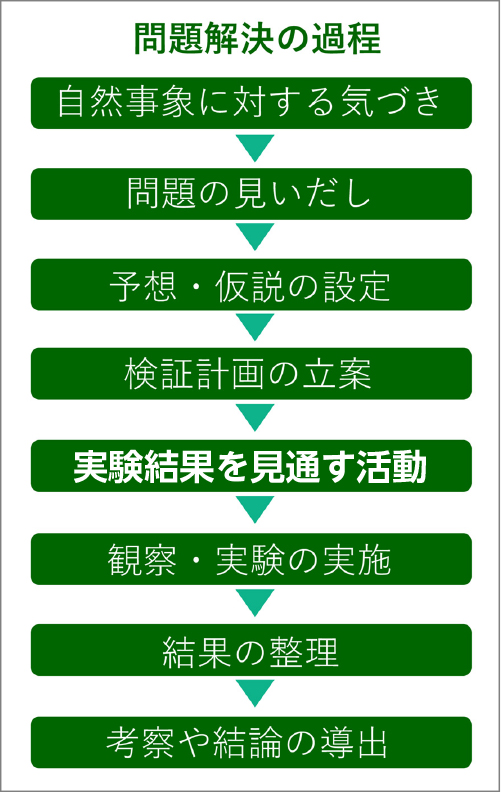

結果の見通しとは、問題解決の過程で自らの予想や仮説を基に実験計画を立案し、実験を行う前に予想が確かめられた場合に得られる実験結果をあらかじめ考えることです。全国学力・学習状況調査の中でも平成27年度、平成30年度実施調査における課題として、予想が確かめられた場合に得られる結果を見通して実験を構想することには課題があるとされています。

理科の学習の中で実験とは、問題に対する自らの予想や仮説を検証するために行います。しかし、子どもたちは往々にして結果と予想を関連付けて考えられないことがあります。

また、自らがイメージしている検証方法と異なる方法を行った場合、結果が何を意味するのかを捉えられないということが起こります。

さらに考察の場面では、複数の結果をもとに考察すると予想と結果を関連付けられず、一つ一つの結果から何が言えるのか正しく捉えられない場合があります。

これらのようなことが起りにくくするために、自らの予想を立て、実験計画を立案し、実験を行う前に、「この実験を行うと、私の予想は〇〇だから~になるはずだ」といったことを考える場面を設定していきたいというわけです。結果の見通しを行う活動を取り入れることで、結果から得られる考察を表現しやすくなることや、実験方法が妥当であるかを検討することにつながります。